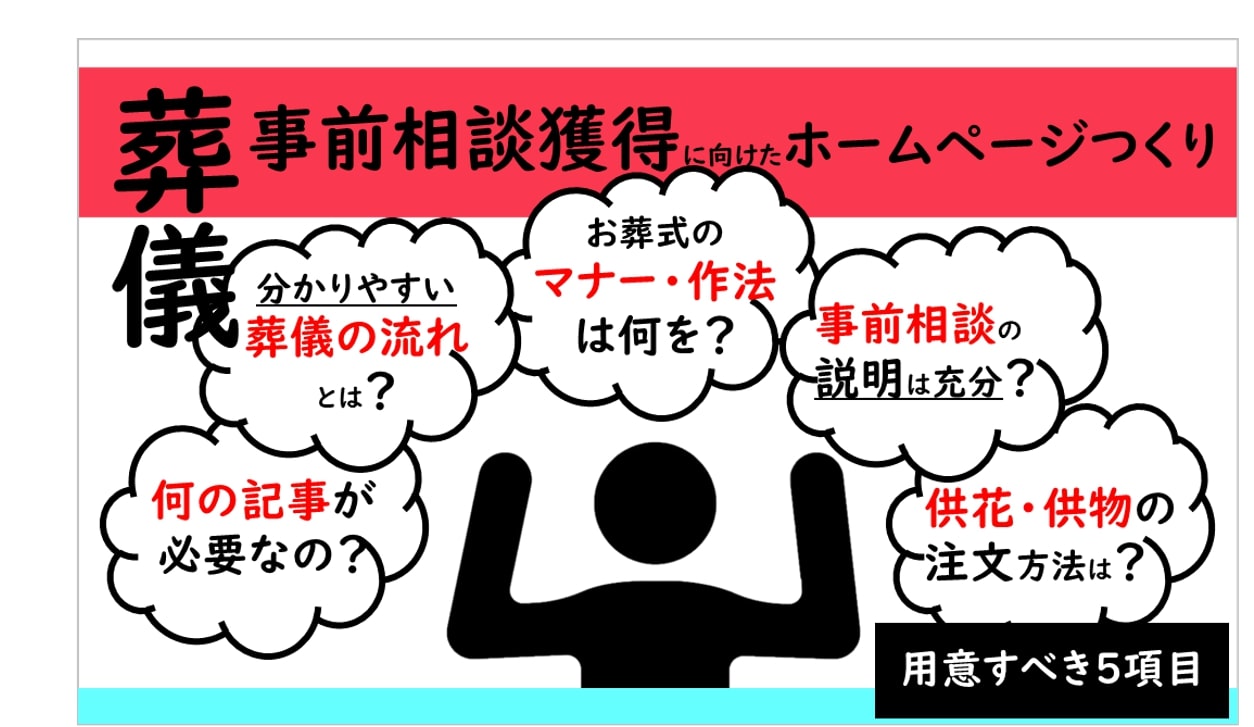

葬儀の事前相談を増やすために|葬儀社ホームページに欠かせない5つのページを解説

葬儀社のホームページリニューアルや、既存のサイトの課題について検討される際、以下のような疑問や課題に直面されたことはありませんか。

- 事前相談を獲得するために、どのようなコンテンツや記事が必要なのかわからない

- 葬儀プラン、施行の流れ、初めての方向けのページなど、お客様にとって何をどこまで掲載すべきかわからない

- お葬式のマナーや作法について、どのような情報を伝えればよいかわからない

- 事前相談の利用を促すための効果的な案内方法がわからない

- お客様が供花・供物をスムーズに注文できる仕組みを整えたい

葬儀社のホームページにおける主な目的は、

- 「葬儀の事前相談」を受け付けること

- 「葬儀施行の申込み」を受け付けること

この2点に集約されます。

お客様に選ばれるホームページにするためには、わかりやすく、お客様の課題やニーズに応えるコンテンツを掲載することが不可欠です。

そこで本記事では、どのようにお問い合わせを受けやすい導線を設計し、どのように自社の強みを伝えるコンテンツを作るべきかについて、具体的にご紹介します。

もくじ

なぜホームページが事前相談のきっかけになるのか

葬儀の事前相談を増やすためには、まずお客様に「相談してみよう」と思っていただく必要があります。そのきっかけとなるのが、葬儀社のホームページです。

現代では、何かを調べる際にまずインターネットで検索するのが当たり前になっています。葬儀についても同様で、多くの方がホームページを見て情報を集め、信頼できそうな葬儀社を選んでいます。

つまり、ホームページは、お客様と葬儀社をつなぐ最初の接点であり、事前相談への第一歩となる重要な場所なのです。

情報収集の場としてのホームページ

多くの方が「もしもの時」に備えて、まずホームページで葬儀社の情報を調べたうえで、「信頼できそう」と感じた葬儀社にのみ問い合わせを行うケースがほとんどです。

したがって、必要な情報が不足していると他社に流れてしまう一方、内容が分かりやすく整理されていれば「ここなら安心して相談できそう」と感じてもらえます。

丁寧で信頼感のある情報提供が、相談への第一歩を後押しします。

事前相談を後押しする情報の重要性

葬儀を検討される方の多くは葬儀に不慣れで、「何をすればいいのか分からない」という不安を抱えています。ホームページは、その不安を「費用」「流れ」「準備」といった具体的な疑問に変える役割を果たします。

料金や相談内容を明示することで安心感を与え、「うちの場合はどうだろう?」と考えるきっかけを生みます。また、「相談したら契約を迫られるのでは」という懸念も、事前相談の流れや目的を丁寧に説明することで解消できます。

相談のハードルを下げる情報提供こそ、事前相談を増やす最大の鍵です。

葬儀社のホームページに用意すべき5つのページとその役割

事前相談につなげるために、葬儀社のホームページには、少なくとも次の5つのページを用意することをおすすめします。

- 葬儀プランページ

お客様に具体的な選択肢を示し、「こんな葬儀ができる」というイメージを持っていただくためのページです。 - はじめての方へページ

初めて喪主を務める方の不安を受け止め、寄り添う姿勢を伝えるページです。 - 葬儀の事前相談ページ

事前相談のメリットを説明し、実際に相談へと背中を押すページです。 - 葬儀の流れページ

ご逝去から火葬までの全体像を理解していただき、見通しを持っていただくためのページです。 - 供花・供物の注文ページ

参列者の方への実務的なサポートを提供し、きめ細やかなサービスを印象づけるページです。

これら5つのページが揃うことで、お客様はホームページ上で必要な情報を得られ、安心して事前相談へと進むことができます。

それでは、各ページについて詳しく見ていきましょう。

①葬儀プランページ

葬儀プランページは、多くの方が抱える「葬儀費用」への不安を解消するために、ホームページ内で最も重要なページの一つです。

料金や内容を明確に示し、「追加費用」や「不透明な請求」への懸念を取り除くことで、葬儀社への信頼につながります。

葬儀プランページの構成

葬儀プランページは、「葬儀プラン一覧ページ」と「葬儀プラン詳細ページ」で構成されるケースが多くを占めます。

- 葬儀プラン一覧ページ

-

- 複数のプランの金額と概要を紹介し、お客様が予算や希望(家族葬、一般葬など)に応じて比較検討できるようにします。

- 多様な選択肢を示すことで、「ここなら自分たちに合った葬儀ができる」という安心感を与えます。

- 葬儀プラン詳細ページ

-

- 具体的なプラン内容(含まれる物品・サービス)の情報を提供することで、実際のご葬儀のイメージが湧きやすくなります。

- 漠然とした不安を具体的な検討事項に変え、事前相談の申し込みに近づけます。

一覧ページで希望や予算に合うプランを選び、詳細ページで内容を具体的に理解できるようにすることで、利用者は「自分たちに合った葬儀ができそう」と感じやすくなります。

結果として、漠然とした不安が具体的な検討に変わり、事前相談への一歩を後押しするページとなります。

それぞれのページには異なる役割がありますので、掲載すべき情報も異なります。

以下で詳しく見ていきましょう。

葬儀プラン(一覧ページ)に掲載すべき情報

一覧ページの最大の役割は、「複数のプランを比較しやすくすること」です。

お客様が一目で各プランの違いを理解できるよう、情報を整理して掲載しましょう。

| 項目 | 具体的な内容 |

| 全プランの一覧表示 | 家族葬、一般葬、一日葬、直葬など、自社で提供している主要なプランを並べて表示します。 各プランについては、プラン名、基本料金、参列人数の目安、プランの特徴を一言で表した説明文を掲載しましょう。 たとえば「ご家族や親しい方だけで行う小規模な葬儀」「故人様との最後の時間をゆっくり過ごせる形式」といった簡潔な説明です。 |

| 各プランの基本的な流れ | 「搬送」「ご安置」「通夜式」「告別式」「火葬」など、主要な項目を3〜5点ほど列挙することで、料金に何が含まれているかが一目で分かります。 |

| 各プラン詳細ページへのリンク | 「このプランの詳細を見る」「もっと詳しく」といったボタンやリンクを配置し、詳細ページへスムーズに移動できるようにします。 |

| プラン比較表 | それぞれのプランに含まれるサービスや品物などの項目に「◯」「×」や具体的な内容を記入した横並びの比較表形式にすると、違いが分かりやすくなります。 この表があることで、お客様は各プランの違いを視覚的に理解でき、自分に合ったプランを素早く見つけることができます。 特に、初めて葬儀を検討される方にとっては、プラン間の違いが分かりにくいものですので、比較表は大変有効な情報提供手段となります。 |

| 問い合わせ・事前相談への動線 | 一覧ページの下部に、「お気軽にご相談ください」などの文言とともに、電話番号や事前相談ページへのリンクを配置することで、相談への導線を作ります。 |

葬儀プラン(詳細ページ)に掲載すべき情報

詳細ページの役割は、「一つのプランについて深く理解していただくこと」です。お客様が「このプランで葬儀を行うとどうなるか」を具体的にイメージできるよう、詳細な情報を掲載しましょう。

| 項目 | 具体的な内容 |

| プラン名と料金 | ページ冒頭では、プラン名と料金を大きく表示します。料金は税別・税込を併記し、会員割引価格などが設定されている場合は、一般価格と比較しやすい形式で表示します。 |

| プランの特徴 | 「どんな方に向いているか」「どんな雰囲気の葬儀になるか」「他のプランとの違いは何か」といった点を、分かりやすく簡潔な言葉で表現しましょう。 |

| 参列人数の目安 | 「10名〜30名の方に最適です」「最大50名まで対応可能」といった情報があると、自分たちの状況に合うかどうか判断しやすくなります。 |

| プランに含まれる内容 | 祭壇一式、棺、骨壺、ドライアイス、寝台車、安置費用、役所手続き代行費用、遺影写真など、プラン料金内で提供されるサービスや物品を、イメージ画像を添えるなどして詳細に記載します。 |

| オプション | 「祭壇のグレードアップ」「生花の追加」「寺院紹介」など、葬儀プランに追加できる内容を具体的に示し、可能であればそれぞれの料金も記載しておきましょう。 |

| 葬儀の流れ | 対象プランでの葬儀の流れを簡単に説明するのも効果的です。通夜・告別式の有無、所要時間、当日のスケジュールなどを示すことで、「このプランで葬儀を行うとどうなるか」がよりイメージしやすくなります。 |

| よくある質問 | 「当日のプラン変更は可能ですか」「参列者が予想より多くなった場合は」「お支払い方法は」といった、多くの方が不安を感じやすい事柄をQ&A形式で紹介することで、安心感を与えられるでしょう。 |

| 問い合わせ・事前相談への動線 | プラン詳細ページの下部にも、「お気軽にご相談ください」などの文言とともに、電話番号や事前相談ページへのリンクを配置し、お客様がスムーズに次の行動に移れるように導線を確保します。 |

実際の葬儀社に見る葬儀プランページの事例

ここからは、実際の葬儀社のホームページを見ながら、葬儀プランページの具体的な工夫を確認していきましょう。

各社がどのような情報をどのように掲載しているか、一覧ページと詳細ページをどう使い分けているかなど、実例をもとに解説いたします。

事例1.小さな森の家様|株式会社 金宝堂

出典:小さな森の家

小さな森の家の葬儀プランページは、一覧ページで複数プランを比較表形式で掲載し、各詳細ページへスムーズに誘導する構造が特徴です。

一覧ページでは「プラン選び3つのポイント」として参列者数・予算・日程という選択基準を明示し、初めての方でも自分に合ったプランを見つけやすい工夫がされています。

詳細ページでは、会員価格と一般価格を明確に併記し、お客様に「事前相談」や「無料会員」という具体的な行動をとるメリットを提示しています。

また、プラン料金には火葬料金や飲食代などが含まれないことを明記しており、費用の不透明感を極力排除することで、お客様の信頼を獲得し、事前相談への誘導を促進している点が特徴です。

| 葬儀プラン掲載数 | 以下の5プランを一覧形式で紹介しています。

・直葬プラン |

| 最安プラン(価格) | 直葬プラン:会員価格 95,000円(税込104,500円) |

| 最高額プラン(価格) | 家族葬58プラン:会員価格 580,000円(税込638,000円) |

| 葬儀プラン比較表 | 詳細ページ内に「よく比較されているプラン」として3つのプランを横並びで掲載。一般価格・割引適用価格・日数・安置場所の可否を一覧表示し、プラン間の違いを一目で把握できるよう工夫されています。 |

| プランに含まれるもの | 各詳細ページで、寝台車・祭壇・棺・ドライアイスなど含まれる内容を、それぞれ写真とテキストで詳細に説明。「なぜ必要か」という理由も添えることで、初めての方でも理解しやすい構成になっています。 |

| このような方に選ばれています | 各プランの詳細ページ冒頭に、利用シーンや対象者(例:「費用を抑えたい方」「家族だけで見送りたい方」)が簡潔に示され、お客様のニーズとの合致を促しています。 |

| 葬儀の流れ | 各プランページ下部に「小さな森の家のお葬式の流れ」として、ご逝去・ご安置・打ち合わせ・通夜・告別式・火葬の6段階を時系列で図解。各段階に同社の特徴も併記し、サポート体制を明確に伝えています。 |

事例2.天国社様|株式会社 想苑

出典:天国社

「天国社」の葬儀プランページは、直葬から一般葬まで、料金とサービス内容に応じた複数のプランを分かりやすく分類し、お客様の多様なニーズに対応している点が特徴です。

各プラン詳細ページでは、税込み価格を明確に表示し、お客様が最初に最も重視する「費用」の不安を解消しています。

特に、葬儀形式の選択肢の多さと、それぞれのプランに込められた「安心」「満足」といった感情的な価値を訴求することで、お客様に「自分に最適なプランが見つかる」という安心感を与え、事前相談へ進むきっかけを作っています。

| 葬儀プラン掲載数 | 以下の6プランを一覧形式で紹介しています。

・やすらぎプラン(家族葬) |

| 最安プラン(価格) | 火葬式プラン:税込143,000円~ |

| 最高額プラン(価格) | 満足プラン:税込1,210,000円 |

| 葬儀プラン比較表 | 一覧ページに4つのプラン(やすらぎ・シンプル・安心・満足)を横並びにした詳細な比較表を掲載。祭壇・遺影・お棺などの基本項目から、礼状・返礼品・祭壇の種類まで、各プランに含まれる内容を「◯」印や具体的な数量で示し、プラン間の違いを一目で把握できるようになっています。 |

| プランに含まれるもの | 各プランページで、祭壇・遺影写真・棺・ドライアイス・骨壺・位牌・寝台車・霊柩車など、含まれる項目を箇条書きで列挙。各項目に簡単な説明も添えられ、何のために必要かが理解できるようになっています。 |

| このような方に選ばれています | 各プランの説明文や見出しで、「費用を抑えたい方に」「心のこもった家族葬をしたい方に」など、想定されるお客様像が簡潔に示されています。 |

| 葬儀の流れ | 別途「お葬式までの流れ」ページで、危篤の通知から葬儀後の自宅安置まで11段階に分けて解説。各段階で遺族が行うべきこと、準備すべきものを具体的に説明し、実用的なガイドとなっています。 |

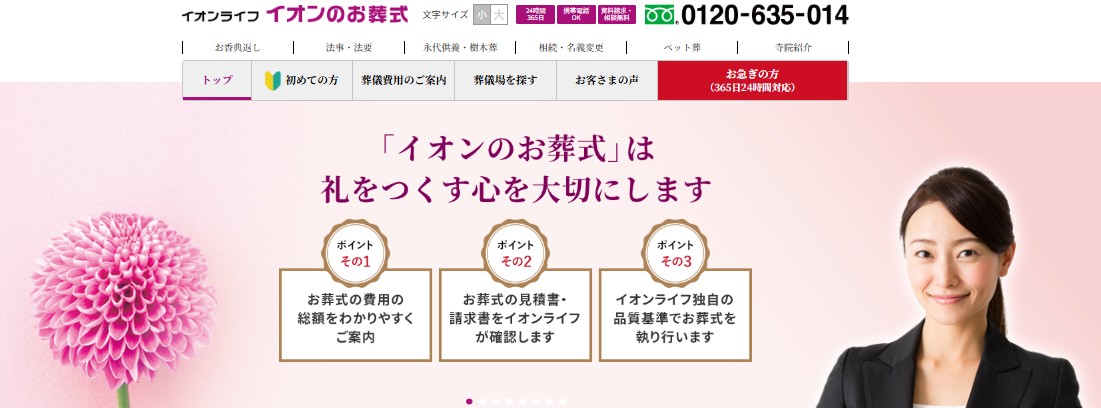

事例3.イオンのお葬式|イオンライフ株式会社

出典:イオンのお葬式

「イオンのお葬式」の葬儀プランページは、「イオン」という大企業ならではの安心感と明瞭会計を全面に打ち出しているのが特徴です。火葬式から家族葬まで基本のプランを明確な税込価格で提示し、お客様が最も心配する「追加費用」が発生するケースをQ&Aなどで具体的に説明することで、不透明感を払拭しています。

また、「そなえ割」や「資料請求割引」など、事前行動を起こすことで得られる具体的なメリットを強く訴求しており、お客様を迷うことなく「事前相談・資料請求」という行動へ導く構成となっています。

| 葬儀プラン掲載数 | 以下の6プランを一覧形式で紹介しています。

・一日葬 |

| 最安プラン(価格) | シンプル火葬プラン:90,000円(税込99,000円)〜 |

| 最高額プラン(価格) | 一般葬:668,000円(税込734,800円) |

| 葬儀プラン比較表 | 一覧ページ下部に、火葬式・一日葬・家族葬・一般葬の4プランを横並びにした詳細比較表を掲載。寝台車・ドライアイス・祭壇・会葬礼状など約30項目について、含まれる内容や数量を具体的に表示し、プラン選びの判断材料を提供しています。 |

| プランに含まれるもの | 各プランページで、葬儀の流れに沿って各段階で含まれる項目を紹介。寝台車・枕飾り・棺・遺影写真・骨壺など、すべての項目に写真と説明文を添え、「なぜ必要か」「どう使うか」まで丁寧に解説しています。 |

| このような方に選ばれています | 各プランページ冒頭に「こんな方に選ばれています」セクションを配置。「家族や親族、親しい友人とゆっくり見送りたい」「費用はなるべく抑えたい」など、3〜4項目の箇条書きで対象者や選択理由を具体的に示しています。 |

| 葬儀の流れ | 各プランページで、打ち合わせ日・お通夜・告別式という3つの時間軸に分けて葬儀の流れを解説。各段階で「お迎え」「納棺の儀式」「お別れの儀式」など主要な場面を写真付きで紹介し、時系列で全体像を理解できる構成になっています。 |

②はじめての方へ

「はじめての方へ」ページは、葬儀の喪主を初めて務める方に向けた総合的なガイドページです。多くの方にとって、葬儀の喪主は人生で数回しか経験しない役割であり、「何から始めればいいのか」「費用はどのくらいかかるのか」「どんな葬儀社を選べばいいのか」といった不安を抱えています。

このページは、そうした不安を解消し、葬儀社選びの第一歩となる重要なコンテンツです。

「はじめての方へ」ページの必要性と掲載すべき情報

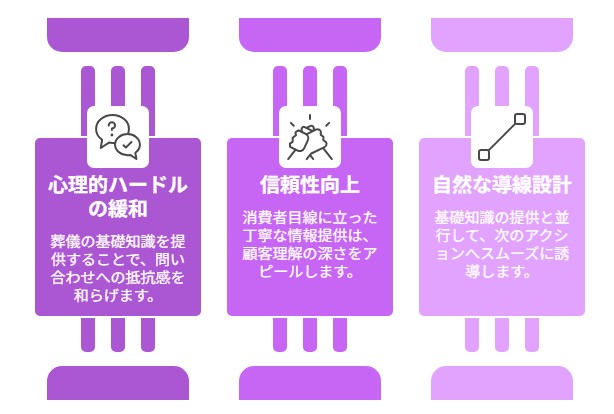

葬儀の事前相談を促進するうえで、「はじめての方へ」ページは欠かせません。その理由は主に3つあります。

効果的な「はじめての方へ」ページを構築するには、ユーザーニーズを満たす情報提供と、葬儀社側のマーケティング目的をバランスよく組み合わせることが重要です。

- ユーザーの不安解消に必要な基本情報

葬儀の種類と特徴、費用の目安と内訳、基本的な流れ、喪主の役割などを網羅的に掲載し、特に不透明な料金体系への不安を明確に解消します。 - 自社の強みと差別化ポイント

「当社が選ばれる理由」「他社との違い」を具体的に示します。24時間365日対応、明朗会計、地域密着のサポートなど、自社ならではの強みと実績を積極的にアピールします。 - 事前相談・資料請求への誘導要素

ページの随所に導線を設け、「事前相談で割引」「葬儀ガイドブックを無料進呈」といった特典を提示して、アクションへの動機付けを強化します。「しつこい営業はしない」といった安心メッセージを添え、相談のハードルを下げます。

「はじめての方へ」ページの事例

ここからは、実際の葬儀社が運営する「はじめての方へ」ページの優良事例を紹介します。それぞれのページが、どのような構成で情報を提供し、どのように自社の強みを訴求し、どのような形で事前相談や資料請求へ誘導しているのかを見ていきましょう。

事例1.サン・ライフ様|株式会社サン・ライフ

サン・ライフの「お葬式がはじめての方に」ページは、ユーザーの状況に合わせた具体的な葬儀プランの提案から入る点が特徴です。

「高齢者が多く呼べる人が少ない」「費用を抑えたい」といった選択肢から、ユーザーに合った「お別れ式プラン」「家族葬プラン」などの価格目安と内容を即座に提示し、不安の第一要素である「費用と形式」を具体化しています。

さらに「サン・ライフが選ばれる5つの理由」を訴求し、上場企業グループならではの安心感や柔軟な対応力といった自社の強みを明確に掲載しています。

また、事前相談や資料請求で割引を受けられる会員システム(互助会)の紹介を通じて、早期申し込みによる価格メリットを強調しています。

万が一の流れや、葬儀後の手続きまで網羅的に解説しており、不安を解消しつつ、資料請求や会員登録への誘導を適切に行っているのも特徴的です。

事例2.小さなお葬式様|株式会社ユニクエスト

小さなお葬式の「はじめての方へ」ページは、初めて喪主を務める方や葬儀への参列経験が少ない方向けに、「いざというとき何をすればいいのか」「どれくらい費用がかかるのか」などの疑問に丁寧に応えています。

まず「結局いくら必要になるんだろう?」という問いかけから始まり、プラン料金を明示して「見積りと違って実際にこんなにかかった」という不透明感を払拭しています。

また、葬儀場選びのポイント・事前準備・万が一の際の対応・葬儀後の手続きなど、段階を踏んだ構成で「何をいつまでに決めたら良いか」が視覚的にも分かるようになっており、初めての方にも安心感を与えています。

さらに、資料請求割引(プラン料金から5万円割引)や「24時間365日サポートダイヤル」など、特徴訴求・価格訴求・資料配布を通じた問合せへの導線も明確に設けており、葬儀社としての信頼性を高めつつ「まず相談してみよう」という行動につなげています。

事例3.家族葬のトワーズ様|株式会社トワーズ

家族葬のトワーズの「お葬式がはじめての方へ」ページは、利用者の知りたい情報を6つのテーマ別に整理した構成が特徴です。

「お葬式のことが知りたい」では資料請求を前面に打ち出し、お葬式BOOK・プラン案内・式場紹介の3点セットを無料提供することで接点強化を図っています。

また「費用を知りたい」では会員制度による葬儀プラン割引(最大15万円)や、式場使用料無料という具体的な割引メリットを訴求しています。

さらに「事前相談」では電話・式場・出張の3つの相談方法を提示し、式場見学会の日程も明示することで行動を促しています。

ページ後半では、静岡・愛知25式場の詳細な所在地情報を掲載し、地域密着型の強みをアピールするとともに「お葬式後のサポート」では無期限のアフターサポートを強調し、長期的な安心感を提供しています。

結果として、はじめて喪主を務める方の安心感を醸成しながら、自社への相談・資料請求というリード獲得に繋げられている点が特徴といえるでしょう。

事例4.よりそうお葬式様|株式会社よりそう

「よりそうお葬式」の「はじめての方へ」ページは、はじめて葬儀の準備をおこなう方の「費用が高くならないか不安」「何を準備すべきか分からない」といった具体的な不安に対し、「6つのご安心」として明確な解決策を提示している点が特徴です。

「業界最安水準」の提示に加え、「よりそう満足保証(会員限定・プラン代金全額返金)」という独自の保証を提供し、サービスの品質に対する強い自信と他社との差別化を図っています。

また、法事・仏壇・お墓までワンストップサポートできる点を強調し、総合的な安心感を醸成しています。

さらに「資料請求等で最大3万円引」や「お葬式読本 無料プレゼント」といった具体的な特典を用意し、電話相談だけでなく、資料請求や会員登録(事前相談)への誘導を強力に推進しています。

事例5.葬儀会館ティア様|株式会社ティア

「葬儀会館ティア」の「葬儀の喪主がはじめての方へ」ページは、まず「喪主の役割と準備」「葬儀の流れ」「葬儀の費用」など、喪主の基本的な不安を解消する構成にしています。

特に「喪主の役割と準備」では、具体的なタスク(連絡、参列者対応など)を列挙し、不安を細分化して解消を促します。

セットプランの非会員価格と「ティアの会(年会費・積立金0円)」会員価格を対比させ、大幅な割引額を明示しています。

これにより、費用面での安心感と会員登録(特典)への強い動機づけを生んでいます。

また、東証上場企業であることや終活サービスまでワンストップでサポートできる点を強調し、信頼性とトータルサポートという強みをアピールしたうえで、無料の事前相談・生前見積を強く促し、問い合わせへと繋げています。

③葬儀の事前相談ページ

葬儀の事前相談ページは、葬儀に対する漠然とした不安や疑問を抱える方に向けて、事前相談の価値とメリットを伝え、実際の相談申し込みへと導くためのページです。

多くの方は、葬儀について「何を聞けばいいのか分からない」「相談するのは早すぎるのではないか」といった心理的なハードルを感じています。

このページは、そうした心理的障壁を取り除き、「今、相談することが最善の選択である」と納得してもらうための重要なコンテンツです。

「葬儀の事前相談」ページの必要性

事前相談ページが不可欠な理由は、利用者のニーズと、葬儀社のニーズを直接的に結びつける「架け橋」となるためです。

葬儀を検討されている方の多くは、費用や段取りに関する疑問を解消したいという強いニーズを持っています。

対して葬儀社は、葬儀という高額かつ緊急性の高いサービスにおいて、他社に先駆けて顧客との接点を持ちたいと考えています。

葬儀の事前相談ページを通じて、具体的なメリット(費用削減、内容の明確化、精神的な安心など)を強く訴求することで、利用者の「相談したい」という意欲を「今、相談することが最善の選択である」という行動に変えることにつながります。

こうした点を踏まえると、潜在顧客を優良な見込み顧客へと発展させるうえで、最も機能すべきページといえるでしょう。

「葬儀の事前相談」ページに掲載すべき情報

効果的な「葬儀の事前相談」ページを構築するには、ユーザーの不安を解消する情報提供と、相談申し込みへの具体的な導線をバランスよく配置することが重要です。

| 掲載すべき情報カテゴリ | 記載すべき内容とメリット |

| メリットと必要性の訴求 | 費用不安の解消、希望する葬儀の検討、家族間のトラブル予防など、事前相談の具体的な価値を明確に伝える。 |

| 得られる特典の明示 | 「費用○万円割引」「無料ガイドブック進呈」など、金銭的・物理的な特典を具体的に示し、申し込みへの動機づけを強化する。 |

| 相談できる内容の具体例 | 費用見積もり、葬儀の流れ、式場見学、法要など、相談テーマを網羅的にリストアップし、相談のイメージを明確化する。 |

| 相談方法と導線 | 電話(24時間対応)、来館、オンラインなど多様な相談方法を提示。所要時間や予約の必要性を明記する。

申し込みフォームは項目を最小限にし、電話番号を大きく目立たせて、いつでも問い合わせできる安心感を提供する。 |

| 信頼感を高める要素 | 「相談しても必ず契約する必要はありません」などの安心メッセージを添え、相談実績数やお客様満足度を掲載する。 |

| イベント情報 | 定期的な相談会やセミナー情報を掲載し、「いきなり個別相談は抵抗がある」という層への接点を創出する。 |

※リンクを詰め込みすぎると情報が散漫になるため、「事前相談」という本来の目的を見失わないよう、メインの訴求ポイントは「まずは相談すること」に絞り込むことが重要です。

「葬儀の事前相談」ページの事例

ここからは、実際の葬儀社が運営する「葬儀の事前相談」ページの優良事例を紹介します。それぞれのページが、どのように事前相談のメリットを訴求し、どのような特典を提示し、どのような形で相談申し込みへ誘導しているのかを見ていきましょう。

事例1:くらしの友様|株式会社くらしの友

「くらしの友」の事前相談ページは、「事前相談の3つのメリット」として、「費用不安の解消」「いざという時に慌てない」「その人らしい葬儀の実現」を明確に提示し、事前相談のメリットを強く訴求しています。

特に、相談方法を「お電話」「フォーム」「対面」「オンライン」の4種類から選択できるようにし、それぞれのメリットを分かりやすく解説している点が特徴です。

葬儀を検討されている方は、自身の都合や状況に合わせて相談手段を選べるため、心理的なハードルを下げる効果が期待できます。

また、「資料請求特典」としてオリジナルガイドブックのプレゼントを提示するほか、直営斎場の見学が可能であること、190余名の葬祭ディレクター在籍など、自社の強みを具体的に示し、信頼性の向上を図っています。

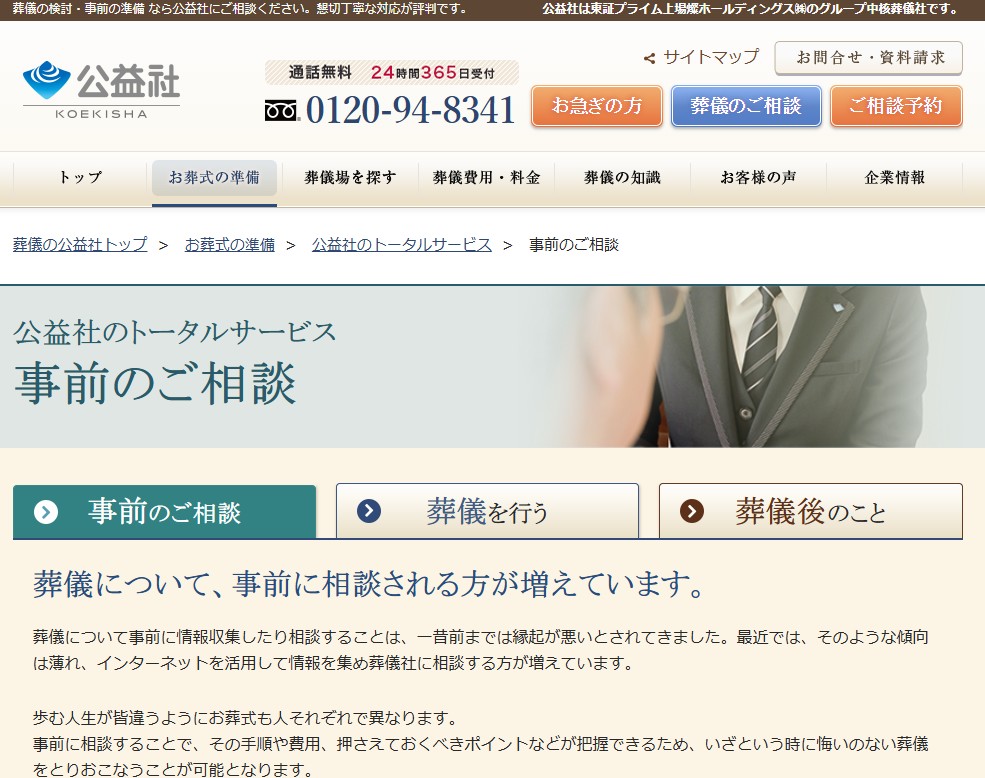

事例2:公益社様|株式会社公益社

出典:公益社「事前のご相談」

公益社の「事前のご相談」ページは、事前相談の社会的な必要性を理論的に説明する点が特徴です。

「葬祭業の広告では誤認しやすい表現が氾濫している」という業界の課題を明示し、正確な情報を得る手段として事前相談の重要性を訴求しています。

「事前相談でわかること」では、葬儀の内容・式場の特長・費用の目安・サービス品質・会社の信頼性という5項目を提示。さらに「決めておきたい6つのポイント」として規模・場所・宗教・安置先・費用・連絡先を具体的にリスト化し、相談時の検討項目を明確化しています。

相談方法についても、電話、来館、オンライン相談の導線が分かりやすく整備されているほか、「ご指定の場所にお伺いします」と出張対応を前面に打ち出し、自宅・病院・喫茶店など柔軟に対応するとしています。

また、葬儀費用がお得になる「プレビオクラブ」の案内を配置するとともに、「安心の葬祭信託<そなえ>」や「葬儀保険」「喪主のいらないお葬式®」といった他サービスを詳細に紹介することで、90年を超える歴史を持つ東証プライム上場企業の総合的なサポート力をアピールしています。

事例3:人生の記憶 えにし様|株式会社 えにし

「えにし」の事前相談ページは、「どんなお葬式が自分たちに合っているのか」「費用はどれくらいかかるのか」という、葬儀を検討されている方の根本的な疑問を冒頭で提示し、無料相談を促しています。

最大の特徴は、「無料対面相談」のメリットを強調している点です。費用だけでなく、スタッフを「見て・確かめて」検討してほしいと明記し、スタッフとの相性を事前に確認してもらうことで、サービスへの自信と安心感を訴求しています。

また相談場所についても、自宅、喫茶店、病院など指定場所へ出張可能とし、ユーザーの利便性を最優先しています。

くわえて「すぐに契約ではない」「営業活動は一切しない」と明記することで、相談の心理的ハードルを極限まで下げています。

ページ後半では、相談を通じて「葬儀の流れ・見積もり・スタッフとの相性」を事前に把握できるといったメリットも提示されており、葬儀準備の“はじめの一歩”を後押しする導線設計になっています。

事例4:葬儀のかなふく様|株式会社 神奈川福祉葬祭

「葬儀のかなふく」の事前相談ページは、「お葬式後の約80%の方が後悔されている」というショッキングなデータを引用することで、事前相談の必要性を強く訴えかけています。

葬儀を検討されている方に対し、「誰をお呼びしたいか」「何をしてあげたいか」など家族で話し合っておくべき3つのことを問いかけるなど、漠然とした不安を具体的な検討事項に落とし込んだうえで、不安解消を促しています。

最大の特徴は、特典として、お見積り・資料請求・事前相談の利用で「5,000円割引」という具体的なメリットを提示し、問い合わせへの強力な動機付けを行っている点です。

また、相談方法として対面(来店/訪問)、電話、オンライン(ZOOM等)の3パターンに対応し、「ご契約いただく必要はございません」と明記することで、比較検討を推奨しつつ、自社への相談申込を促しています。

このように、利用者のニーズ(不安・疑問の解消)を満たしながら、自社の強み(無料相談・低価格・直営斎場)を自然に訴求し、「まず相談から」という接点獲得につながるページ構成が実現されています。

事例5:葬儀会館ティア様|株式会社ティア

葬儀会館ティアの「事前相談」ページは、初めて葬儀を迎える方の不安を丁寧に解消しつつ、相談という第一歩から自社への導線をしっかり設けた構成が特徴です。

まず、「葬儀費用を事前に見積り」「もしもの時の流れを確認」「葬儀後の手続きも知ることができる」といった相談のメリットを端的に紹介しています。

次に、「24時間365日対応」「無料相談」「完全予約制で会館見学も可能」といった問い合わせハードルを下げる仕組みを提示し、緊張感を感じている方でも気軽に相談できる体制をアピールしています。

また、同社の会員制度「ティアの会」や資料請求の案内と組み合わせることで、相談→資料請求→会員入会→見学という行動を自然につなげており、自社の強み(明瞭な費用体系・会館ネットワーク・充実サポート)も同時に訴求しています。

ページ全体として、利用者の不安解消と葬儀社側のリード獲得を両立した優れた事前相談ページといえるでしょう。

④葬儀の流れページ

「葬儀の流れ」ページは、故人のご逝去から、葬儀・告別式、火葬、そしてその後の流れに至るまで、一連のプロセス全体を時系列で分かりやすく解説するコンテンツです。

葬儀を検討されている方の多くは、葬儀に対して「何が起きるか分からない」という漠然とした不安を抱えています。特に、ご逝去直後は時間的猶予がない中で決定を迫られるため、パニックに陥りやすい状況にあります。

このページは、そうした緊急時の心理的負担を軽減することを主眼に置き、プロセスを可視化することで、「次に何をすべきか」を明確に示します。

葬儀社様としては、このプロセスの中で自社のサポートがどの段階で、どのように提供されるかを具体的に示すための安心訴求の基盤となるページです。

「葬儀の流れ」ページの役割

「葬儀の流れ」ページは、単なる説明ではなく、葬儀社にとって次のような重要な役割を担います。

- 不安の解消

ご逝去~火葬までの流れを時系列で整理し、「次に何をすればいいか」を明確化。初めての方の不安を軽減します。 - 信頼感の醸成

各段階での葬儀社のサポート内容(例:24時間対応・丁寧な打ち合わせなど)を明示し、「任せて安心」という印象を与えます。 - 喪主・遺族の役割整理

何を準備すればよいかを明確にし、スムーズな進行を支援します。 - 事前相談への導線

「詳しく知りたい」「相談したい」という気持ちを促し、事前相談・資料請求へ誘導。 - 集客効果(SEO対策)

「葬儀 流れ」「お葬式 手順」などの検索キーワードに対応し、検討層の流入を促進します。

「葬儀の流れ」ページに掲載すべき情報

効果的な「葬儀の流れ」ページを構築するには、分かりやすい情報設計と、自社の強みを適切に訴求する要素をバランスよく配置することが重要です。

| 掲載すべき情報 | 主な目的と内容 |

| お葬式全体の流れ | ご逝去から収骨までを時系列で図解。各段階で「所要時間」「必要な準備」を具体的に記載。 |

| 自社のサポート体制 | ご葬儀の各段階において、葬儀社側が提供するサポート内容を明記し、安心感を訴求 |

| 喪主・ご遺族様の役割と準備 | ご葬儀の各段階において、喪主・ご遺族様が果たす役割を提示。あわせて、葬儀を執り行うために準備すべきこと・ものについて解説。 |

| 自社の特徴とプラン | 火葬式、家族葬など葬儀形式ごとの流れの違いを比較表で示し、自社のプランへの理解を深める。 |

| よくある質問 | 「通夜は必須か?」「喪服がない場合は?」など、ユーザーが抱きやすい疑問に先回りして簡潔に回答。 |

| 申込・相談の導線 | 緊急連絡先(24時間対応)、資料請求・事前相談フォームへの導線を、ページ内の適切な箇所に目立つように配置する。 |

| 視覚的工夫 | タイムライン、アイコン、図解、実際の式場写真などを活用し、情報過多を防ぎ、直感的な理解を促す。 |

「葬儀の流れ」ページの事例

ここからは、実際の葬儀社が運営する「葬儀の流れ」ページの優良事例を紹介します。それぞれのページが、どのように葬儀の流れを可視化し、どのようにサポート体制を訴求し、どのような形で問い合わせや相談へ誘導しているのかを見ていきましょう。

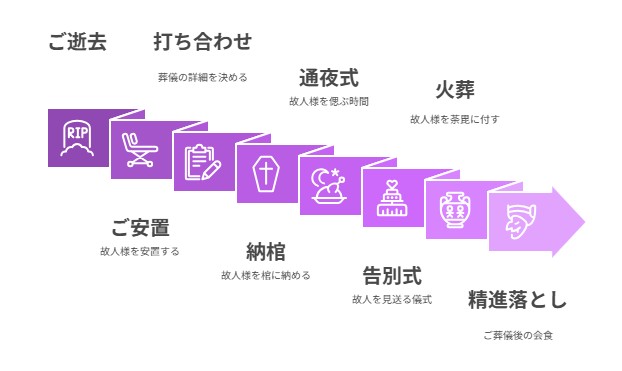

事例1:家族葬の仙和様|株式会社 仙和

家族葬の仙和の「お葬式の流れ」ページは、6段階の流れ(ご逝去・お迎え→ご安置→打ち合わせ→お通夜→火葬・ご収骨→葬儀・告別式)を視覚的に提示し、各段階で「家族葬の仙和なら」という自社の強みを明示する構成が特徴です。

「24時間対応・最短30分で即対応」「全28ホール・ご面会可能な安置室完備」「無料会員で葬儀割引制度」「夜間滞在も可能」「ずっと無料のアフターサポート」「経験豊富なスタッフが多数在籍」と、各段階で具体的なサポート内容を訴求しています。

さらに「決めておきたいこと」として、葬儀の希望内容・喪主の決定・宗派確認・費用の検討・安置場所・葬儀社選びという6項目をチェックリスト化しています。

ページ下部には5つの葬儀プランを一覧形式で掲載しているほか、無料会員特典による割引額(3万円~10万円)を明示することで、事前相談や会員登録への動機づけを強化しています。

事例2:公益社様|株式会社公益社

出典:公益社「葬儀の流れ」

公益社の「葬儀の流れ」ページは、ご危篤から葬儀・告別式まで6段階に分け、各段階で「準備・確認すべきこと」と「公益社のサポート内容」を詳細に解説する構成が特徴です。

特筆すべきは、各段階に「おさえておくべきポイントQ&A」へのリンクを配置し、ページ下部で計21項目もの具体的な疑問に回答している点です。「副葬品には何を入れられるか」「遺影写真を選ぶコツ」「菩提寺がない場合の対応」など実用的な情報が充実しています。

公益社のサポート体制は、「24時間365日対応」「1円単位までの明朗会計」「いつでも面会可能な個室安置室」「司会進行・式典運営」など6段階各所で具体的に明示しています。

視覚的にも見出しや段階表示が整理されており、初めての方でも読み進めやすく、結果として事前相談や問い合わせへつながる動線構築が意図されたページといえるでしょう。

事例3:小さなお葬式様|株式会社ユニクエスト

小さなお葬式の「お葬式の流れ」ページは、まず「事前のご準備」として「喪主の決定」「葬儀の内容」「宗派の確認」の3点を提示し、喪主・ご遺族様が事前にすべきことを分かりやすく示しています。

最大の特徴は、一般的な葬儀の流れ(ご逝去〜火葬)を解説した後、すぐに5つの低価格セットプランの概要と料金を、図解付きで掲載している点です。これにより、ユーザーは「流れの理解」から「具体的な検討」へ迷わず移行でき、自社の強みである低価格性を強力に訴求しています。

各ステップの解説はシンプルで、特に自社のサポート体制については、24時間365日対応の電話番号を大きく表示しているほか、ページ下部で無料資料請求による5万円割引特典と「喪主が必ず読む本」のプレゼントを打ち出すことで、問い合わせへの強い動機付けを行っています。

⑤供花・供物の注文ページ

「供花・供物のご注文」ページは、葬儀に参列する親族や関係者が、故人様を偲び弔意を示すための供花や供物を注文するためのページです。

このページの主な利用者は喪主や遺族ではなく、葬儀に参列する側の方々ですが、スムーズな注文体験は「対応が丁寧で分かりやすい葬儀社」という好意的な印象を残します。この好印象は、将来的にその方自身が葬儀を検討する際に、利用する葬儀社の候補として想起させる可能性もあるため、重要な役割を担いうページといえるでしょう。

供花・供物のご注文ページの役割

「供花・供物のご注文」ページは、参列者の利便性を高めながら、葬儀社への信頼感・好印象を醸成する重要なコンテンツです。

主な役割は以下のとおりです。

供花・供物のご注文ページの構成

効果的な供花・供物注文ページを構築するには、注文者の利便性を最優先に考えた設計と、葬儀社の信頼性を伝える要素をバランスよく配置することが重要です。

| 掲載すべき情報カテゴリ | 記載すべき情報・内容 | 目的 |

| 注文受付方法 | 電話、FAX、Web専用フォームの各窓口と対応時間を明記 | ユーザーの状況に合わせた多様な受付経路を提供 |

| 供花・供物の紹介 | 供花(生花)、盛籠(果物・缶詰)など、販売商品の写真やサイズなどを明記 | 商品の具体的なイメージを提示し、選択を容易にする |

| 供花・供物の費用 | 各商品の価格(税込)、請求・支払い方法を明示 | 費用の透明性を確保し、安心して注文できる環境を作る |

| 対応環境と決済 | スマートフォンで簡単に操作できるレスポンシブデザイン | 参列者が移動中などに手配する際の利便性を向上させる |

| クレジットカード決済など、多様な決済方法への対応有無 | 支払い利便性を高め、手配をスムーズにする | |

| 注文の注意点 | 締切時間、名札の書き方、持込の可否に関するルール | トラブルを防ぎ、正確な手配をサポートする |

| 式場情報との連携 | 葬儀を執り行っている会館名や日時の確認方法 | どの葬儀宛か特定できるようにし、ミスを防ぐ |

供花・供物のご注文ページの事例

ここからは、実際の葬儀社が運営する「供花・供物のご注文」ページの優良事例を紹介します。それぞれのページが、どのように注文方法を提示し、どのような商品ラインナップを用意し、どのような形で利便性を高めているのかを見ていきましょう。

事例1:光倫会館様|株式会社ふじや本店

光倫会館の「供花・供物 オンライン注文」ページは、利便性と多様な受付方法を両立させています。

注文受付はWebだけでなく、FAXや24時間受付の電話注文への導線が明確に用意されており、注文者の状況に応じた選択が可能です。

オンライン注文の受付時間は「通夜開式の5時間前まで」など、具体的な締切時間が明記されているため、注文者は安心して手配できます。

商品は、生花と籠盛(果物・お菓子)に大別され、それぞれが写真付きで分かりやすく紹介されています。全ての品に税込価格が明示され、価格帯に応じて「1基」「1対」の選択肢が提供されているため、初めての方でも予算に合わせて選びやすい構成です。

また、決済方法は、オンライン注文ではクレジットカードまたはコンビニ支払いに対応しており、利便性の高い仕組みを構築しています。

籠盛については「四日市エリア」「津エリア」で取扱商品が異なる点も明記されており、地域ごとのニーズに細やかに配慮していることが特徴です。

事例2:昭和セレモニー様|昭和興業株式会社

昭和セレモニーの「生花・供物」ページは、葬儀場選択から始まる丁寧な注文導線と、複数の注文方法への対応が特徴です。

ページ冒頭で「ご利用の葬儀場を選択し、ご希望の供花・供物をお選びください」と案内し、式場ごとに適した商品を提供する体制を明示しています。

注文方法は専用フォームによるホームページ注文と、専用注文用紙をダウンロードしてのFAX注文の2種類に対応しています。

「ご注文後、葬儀場より確認のお電話をさせていただく」という二重確認体制で、注文ミスを防ぐ安心感を提供しているのが特徴です。

各商品には写真を掲載し、「お花は自然の植物ですので、実際の商品と写真の色とは多少異なる場合がございます」と事前に説明することで、期待値調整と誠実な対応姿勢を示しています。

盛籠バラエティーセット11,000円(税込)など具体的な価格も明示し、選びやすさに配慮した構成です。

事例3:かれん離宮様|株式会社 イズミヤ

かれん離宮の「供花・供物のご注文」ページは、Web完結型のシンプルな注文フローが特徴です。

商品は生花、枕花、フラワー盛の「供花」と、灯籠や盛菓子、線香盛などの「供物」がバランス良く掲載されています。

全商品に価格と税込価格が明示されており、写真の下に数量選択プルダウンと注文ボタンが直結しているため、直感的な操作が可能です。

注文受付は、専用フォームで完結しており、FAXや電話番号も下部に記載されています。

特筆すべきは、注文フォーム内で「現金払い」「クレジットカード」「請求書払い」の支払方法が選択できる(ただし、クレカ決済は会場で支払いと明記)点です。

れにより、参列者は支払いの手間を軽減できるため、利便性が高い構成といえるでしょう。

また、必須項目が明示されているため、記入漏れの心配が少なく、スムーズに依頼を完了できる設計です。

事例4:葬儀の板橋 ほうさい殿様|株式会社板橋

ほうさい殿の「供花・供物のご注文」ページは、決済手段の多様性と注文後の安心感を重視した設計が特徴です。

注文受付は、FAX、インターネット(銀行振込・コンビニ払い)、インターネット(クレジットカード決済・PayPay決済)の3つの明確な導線が用意されています。

特に、オンライン決済でPayPayに対応している点は、他の事例にはない利便性の高さを示しています。

また、注文完了後には営業時間内に担当者から確認の電話がある旨を明記し、注文ミスへの不安解消に配慮しています。

商品は、菊供花、洋花供花、胡蝶蘭、果物籠、缶詰籠に加え、神式・一部仏式で用いる榊や樒も用意し、宗派・形式への対応力の高さを感じさせます。

全ての品に価格と税込価格が明示され、受付締切時間も具体的に提示されているため、参列者がスムーズかつ安心して弔意を示せる環境が整えられています。

事例5:ヌマザワ様|株式会社ヌマザワ

ヌマザワの「供花供物の注文」ページは、商品のユニークさと丁寧な電話注文ガイドに特徴があります。

商品ラインナップはスタンド生花、竹籠生花、花環に加え、缶詰花輪盛篭や防災花輪盛篭といった実用性の高い独自の商品(盛籠)を提供しており、他社にはない明確な差別化を図っています。

全ての供花・供物に写真、サイズ、価格が明記され、商品が選びやすい設計です。

注文受付については、Webの「お問合せフォーム」の他に、「FAXでのご注文」と「電話でご注文の場合の流れ」を詳細にガイドしています。

特に電話注文では、伝えるべき5つの情報を箇条書きで示し、折り返し電話で確認する旨を記載することで、電話口での注文者の負担と不安を最小限に抑える工夫が見られます。

支払い方法は、後払い(商品お届け後1週間程度で請求書郵送)を基本としていますが、店頭払い(現金)、銀行振込、クレジットカードにも対応可能など、利便性の高い決済手段を提供しています。

その他に用意しておくと効果的なページ・コンテンツ

お問い合わせや事前相談を増やすためには、基本的な5ページ(葬儀プラン・はじめての方へ・事前相談・葬儀の流れ・供花・供物の注文)に加え、「利用者の不安や疑問を解消する情報」を提供するページを充実させることが大切です。

以下のようなページや記事を用意しておくと、信頼性や安心感が高まり、問い合わせにつながりやすくなります。

| ページ・コンテンツの種類 | 具体的な内容 |

| よくある質問(Q&A)ページ | 「葬儀の費用はどのくらいか」「宗派がわからない場合は?」など、よく寄せられる疑問をまとめたページです。 具体的な回答を示すことで不安を和らげ、「まずは相談してみよう」というきっかけをつくります。 また、質問と回答にスタッフの実体験やお客様の声を交えることで、温かみのある印象になります。 |

| お客様の声・施行事例ページ | 実際に葬儀を行った方の感想や、式の様子を写真付きで紹介するページです。 「どのような雰囲気で式を行えるのか」「スタッフの対応はどうか」といった情報は、初めての方にとって特に安心材料になります。 また、地域名を記載することでSEO(検索対策)にも効果があります。 |

| スタッフ紹介ページ | 顔写真やコメントを掲載し、「どんな人が対応してくれるのか」を伝えるページです。 ご高齢の方ほど、担当者の“人柄”を重視する傾向があるため、スタッフ紹介は信頼構築に大きな効果を発揮します。 |

| 式場・会館紹介ページ | 各式場の外観・内観写真、アクセス方法、駐車場情報などをまとめたページです。 「見学してみたい」と思ってもらえる内容にすることで、事前相談への導線として機能します。 |

| コラム・豆知識記事 | 「葬儀の準備でしておくこと」「香典のマナー」「法要の流れ」など、日常的な疑問を解説する記事を定期的に発信することで、検索経由の新規流入を増やせます。 読者が「この葬儀社は情報がしっかりしている」と感じれば、そのまま相談や問い合わせにつながる可能性も高まります。 |

このような補助的ページを整備することで、ホームページ全体が“地域の方に寄り添う情報サイト”としての役割を果たし、結果的に事前相談・お問い合わせの増加へとつながります。

おわりに~事前相談を増やすホームページづくりの核心~

葬儀社のホームページにおける最大の目的は、「事前相談」と「葬儀施行の申し込み」を獲得することです。

本記事でご紹介した5つのページ—「葬儀プラン」「はじめての方へ」「葬儀の事前相談」「葬儀の流れ」「供花・供物の注文」—は、それぞれが異なる役割を担いながら、お客様の不安を解消し、信頼関係を構築するための重要なコンテンツです。

特に、料金の透明性、自社の強みの明確な訴求、スムーズな問い合わせ導線の3点を意識することで、お客様は安心して相談へと進むことができます。

ホームページは葬儀社とお客様をつなぐ最初の接点です。分かりやすく、寄り添う姿勢が伝わるコンテンツを整備することで、事前相談の増加、ひいては自社への信頼獲得につながるでしょう。

葬儀屋.JPでは

47都道府県

いずれも対応!

全国の葬儀屋さんのホームページ制作、集客の対応を行なっております。

遠方の場合はまずはオンライン会議を行わせていただきます。

![葬儀社のホームページ制作・運用のプロ [葬儀屋.jp]](https://sougiya.jp/wp/wp-content/themes/sougiya-jp-child/images/link-movie2.png)

![「葬儀ポータルの紹介料が悩ましい」「良いところがいっぱいあるけどなかなか伝わらない」「人がぜんぜん採用できない」「今までは電話帳広告でも効果があったのに」「定期的に直接お問い合わせが欲しい…」「強豪会館が近隣にオープンして売り上げが少し落ちた」葬儀場経営者のみなさま、そのお悩みホームページで解決しませんか?葬儀社のホームページのことは葬儀屋.jpにおまかせ!!葬儀屋.jpならココまでサポートします!![ホームページ制作][インターネット広告][人材採用支援][Google My Business][葬儀プラン改善][パンフレットなどの広告物制作]](https://sougiya.jp/wp/wp-content/themes/sougiya-jp-child/images/link-paper2.png)