葬儀社のホームページに掲載しておきたい「葬儀の流れ」何を書くべき?【事例もご紹介】

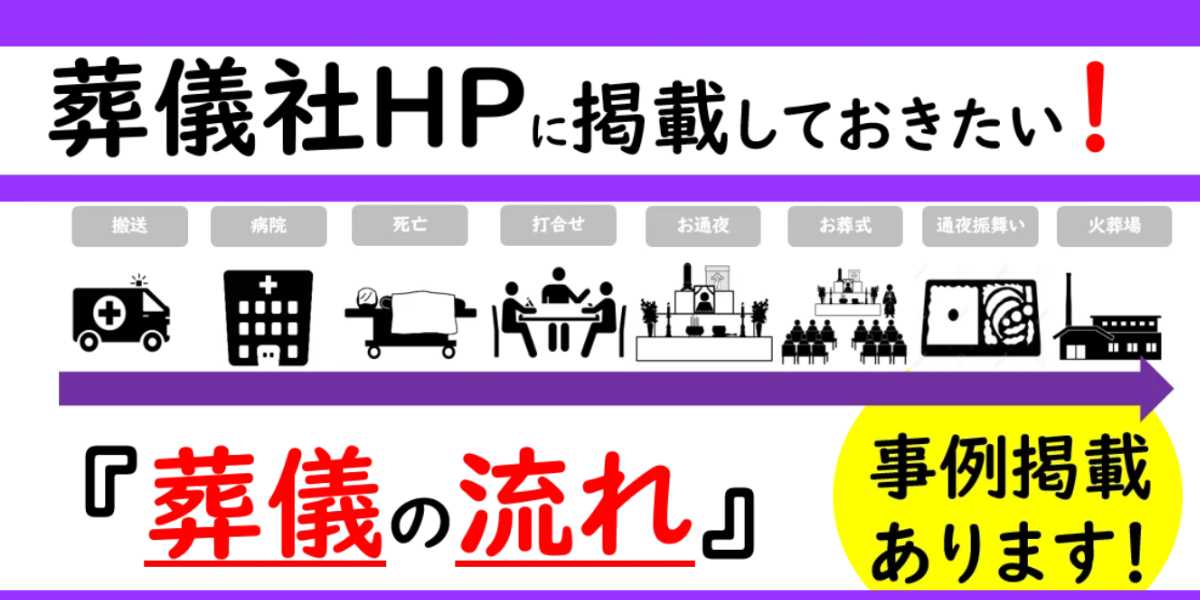

葬儀社ホームページでは、サービス内容である「葬儀の流れ」をほぼどこでも掲載をされています。

主な理由は、以下のとおりです。

- 葬儀はお客様にとっては常態のことではないため、ご存じの方が少ないため

- 宗教儀礼事項であるため作法・マナーがあるため

- 地域によって文化が異なるように葬儀の内容も異なるため

一方で、多くの葬儀社様のホームページに掲載されている「葬儀の流れ」は、読者の方が知りたい情報が不足していたり、流れ自体が見づらい設計になっていたりなどの問題も見受けられます。

ホームページを経由して自社の信頼性を勝ち取るためには、葬儀が初めてという読者の方がわかりやすい葬儀の流れを掲載することが求められます。

そこでこの記事では各葬儀事業者様が、どのような位置に、どのような内容で、どのように葬儀の流れを伝えているのかについて、各葬儀社様の事例をもとに検証していきます。

もくじ

葬儀社のホームページで「葬儀の流れ」はどのように掲載するべきか

葬儀社様のホームページでは訪問者が最初に求める「葬儀の流れ」を明確に、そして分かりやすく掲載することが肝心です。

「葬儀の流れ」をページの上部に配置し、一目で全体像が把握できるようにすれば、訪問者は必要な情報をすぐに見つけられます。

したがって「葬儀の流れ」では各ステップを簡潔に解説し、訪問者の疑問や不安を解消する工夫を行いながら作成することが望ましいでしょう。

「葬儀の流れ」ページに顧客が求めていること

葬儀社様のホームページを訪れる方は、何を求めているのでしょうか。

「葬儀 流れ」や「葬儀の流れ」という言葉で検索する方の多くが最も知りたいのは「わかりやすい葬儀の流れ」です。

多くの場合、葬儀の流れを検索する方は将来喪主になる方か、終活の準備をしている方と考えられます。

喪主を務めた経験がない方でも、親族や知人の葬儀に参列した経験はあると思われますので、おおまかな葬儀の流れはご存じでしょう。

しかし多くの方が葬儀に参列した経験はあっても、詳細な流れは知らないことが多いようです。

だからこそ、葬儀社のホームページで「葬儀の流れ」を分かりやすく説明することが求められます。

「葬儀の流れ」説明難易度や説明する際の課題

葬儀の流れを説明する際、宗教や地域による多様な作法が読者にとって理解の障壁となり得ます。

葬儀は故人を見送るための宗教的な儀式ですので、さまざまな作法や決まりごとがあります。

同じ仏式の葬儀でも、宗派によって用いられる経典や焼香の回数などに違いが見られますし、地域による葬送習慣の違いも少なくありません。

日本で行われる葬儀の9割前後が仏式とされていますので、神式やキリスト教式の葬儀の作法に詳しい方は少ないでしょう。

それに仏式での焼香や神式での玉串奉奠(たまぐしほうてん)の作法、キリスト教式での献花の流れなどを、言葉の説明だけで理解するのは困難です。

こういった儀式の作法などをそれぞれの詳細を文字だけで正しく伝えるのは、難易度が高いといえます。

そのためイラストや写真、動画を使って視覚的に情報を提供することで、読者にとっても理解しやすくなります。

人が取得する情報の8割は視覚からとされていますので「葬儀の流れ」を作成する際には、積極的にイラストや動画などを活用すべきでしょう。

「葬儀の流れ」は何のページと共に掲載されているか

専門葬儀社様や葬儀ポータルが掲載する「葬儀の流れ」は、トップページから推移できる専用ページや、コラム記事内の読み物として掲載されています。

さらに亡くなる場所や状況別に細分化されたコラム記事にて、詳しく解説されている傾向です。

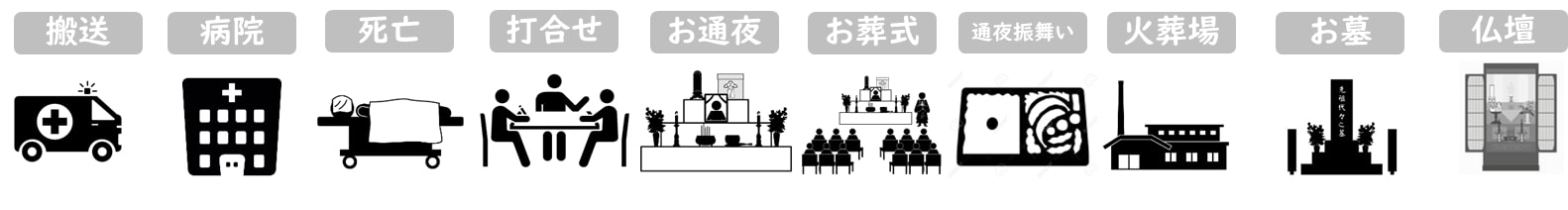

「葬儀の流れ」には何の項目があるのか

葬儀ポータルや大手葬儀社様のホームページに掲載される「葬儀の流れ」ページからわかるのは、検索する読者の求めている情報が「葬儀の流れ」そのものではなく、より具体的な内容である点です。

以上を考慮しながら時系列に沿って「葬儀の流れ」を簡潔にまとめ、必要に応じて地域や宗教に基づく習慣の違いを加味したうえで作成・掲載するとよいでしょう。

特に葬儀後のご遺骨の扱いや四十九日の法要までの準備などは、初めて喪主を務める方にも理解しやすいよう図式やイラストを交えて解説することで、未知の出来事に対する不安を解消できます。

葬儀社様のホームページでは、訪れる人々が実際に知りたい「葬儀の流れ」を具体的に、わかりやすく提供することが大切です。

以下より「葬儀の流れ」を掲載している葬儀社様、および葬儀ポータルが共通して記載している項目についてご紹介いたします。

1.葬儀だけでなく逝去から葬儀後までの流れを掲載

各葬儀社様および葬儀ポータルのホームページでは、通夜式からではなく逝去からの流れを紹介しているケースが多くみられます。

日本では病院などの医療施設で亡くなる方が8割以上となっていますので、病院で亡くなってから搬送・安置の流れを起点として解説しているケースも少なくありません。

また自宅で亡くなった場合の対応方法について、状況別に解説しているケースもあります。

病院で亡くなった場合は原則的に当日中の搬送を求められますが、逝去の時点で利用する葬儀社すら決めていない方も少なくありません。

身内に不幸があった際、最初に直面するのが搬送依頼先の問題です。

人の死という慣れない未知の状況に直面した遺族に安心感を与えるためにも、逝去からの流れを含めた方がよいでしょう。

2.葬儀後に必要な手続きや行動も掲載

最近の「葬儀の流れ」の記載傾向として、葬儀後のアフターフォローに関する内容について、優先度の高いものを中心に葬儀後の流れの最終部分へ組み込まれているケースが多いです。

葬儀後には、以下のような遺族が行うべき重要な手続きや行動があります。

- 役所や税務署への届出

- 相続手続き

- 名義変更

- 解約

- 補助金や給付金の申請

- 葬儀費用の支払い

以上のような手続きは、役所や保険会社、銀行とのやり取りも必要です。

葬儀も滞りなく終了した後もご遺族のご負担が続く中で、葬儀社様がどのようなサポートやアドバイスをしてくれるかは、読者にとっても知りたい情報だといえます。

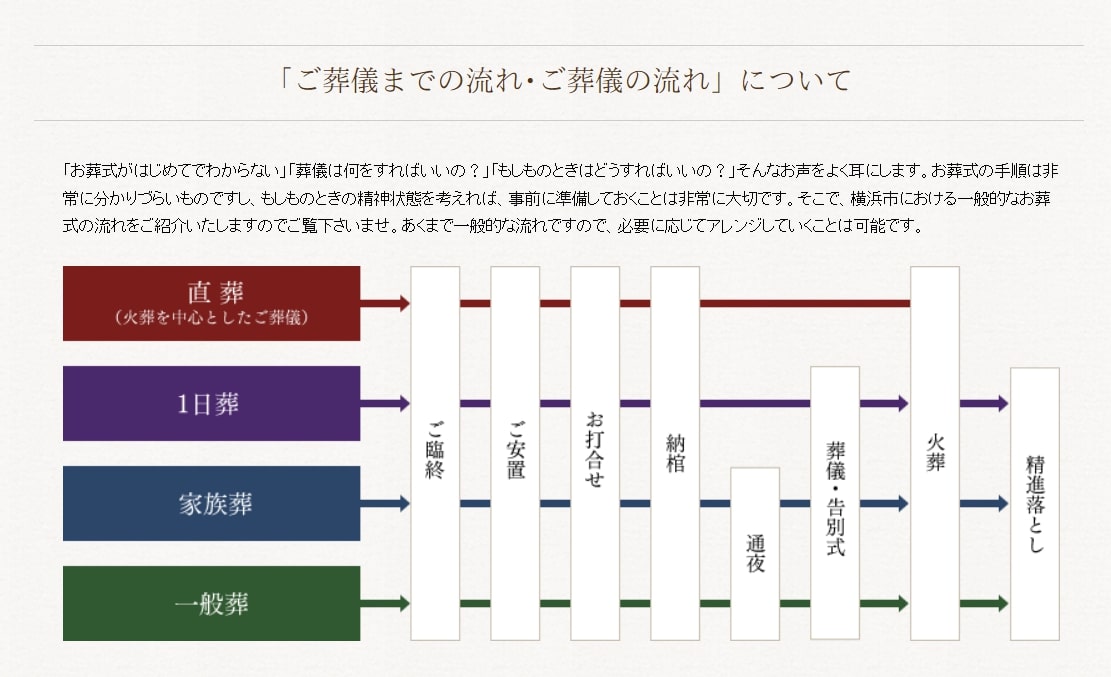

3.葬儀形式ごとに流れを紹介している場合も

現代における葬儀形式の多様化により、葬儀全体の流れも変化を見せています。

そのため各社のホームページでも、一般的な葬儀の流れにとどまらず、葬儀形式ごとにページを分けて解説しているケースが多く見られます。

現在では家族構成や生活スタイルなどの変化から葬儀の形式も多様化し、多くの方が参列し通夜式・告別式を行う「一般葬」以外にも「家族葬」「1日葬」「火葬式」など簡略化された形式が生まれています。

上記のような葬儀形式に対し、ほとんどの葬儀社様も対応されていることでしょう。

葬祭サービスも葬儀の多様化に対応するだけにとどまらず、「葬儀の流れ」をホームページに掲載する多くの葬儀社では、それぞれの特徴を踏まえた情報についても分かりやすく解説しています。

葬儀の形式ごとに情報を提供することで、読者になりうるご遺族は、自分たちの状況に最適な葬儀を計画しやすくなります。

説明項目数の目安

葬儀の流れを説明する際、理想的な項目数は5〜13項目です。

この範囲内であれば、読者にとっても理解しやすく、情報の過多で混乱することも少ないはずです。

葬儀の流れを細かく見ていくと項目数も多岐にわたり、冗長になりがちですので、重要なポイントをピックアップして葬儀の大きな流れの中に細かな項目を組み込むと、説明しやすくなるでしょう。

亡くなってから葬儀終了までのあいだには、節目となる重要なポイントがいくつか存在します。

たとえば「逝去〜安置」や「打ち合わせ〜各種手続き」などで1つの項目にまとめれば、全体で6〜8項目ほどに集約できます。

そこに図や写真、動画を用いれば、読者もさらに理解が深めやすくなります。

他社の「葬儀の流れ」はどのように掲載されている?葬儀ポータルの場合

葬儀ポータルサイトでは、利用者が簡単に情報を得られるよう「葬儀の流れ」をわかりやすく解説しています。

長年の試行錯誤を経た葬儀ポータルサイトだからこそ、利便性の高いページ構成を実現しているといってもいいでしょう。

多くは「コラム形式」や「専用ページ」を通じて葬儀の流れを提供しており、訪問者が必要な情報を容易に見つけられるよう工夫されています。

詳しく見てみましょう。

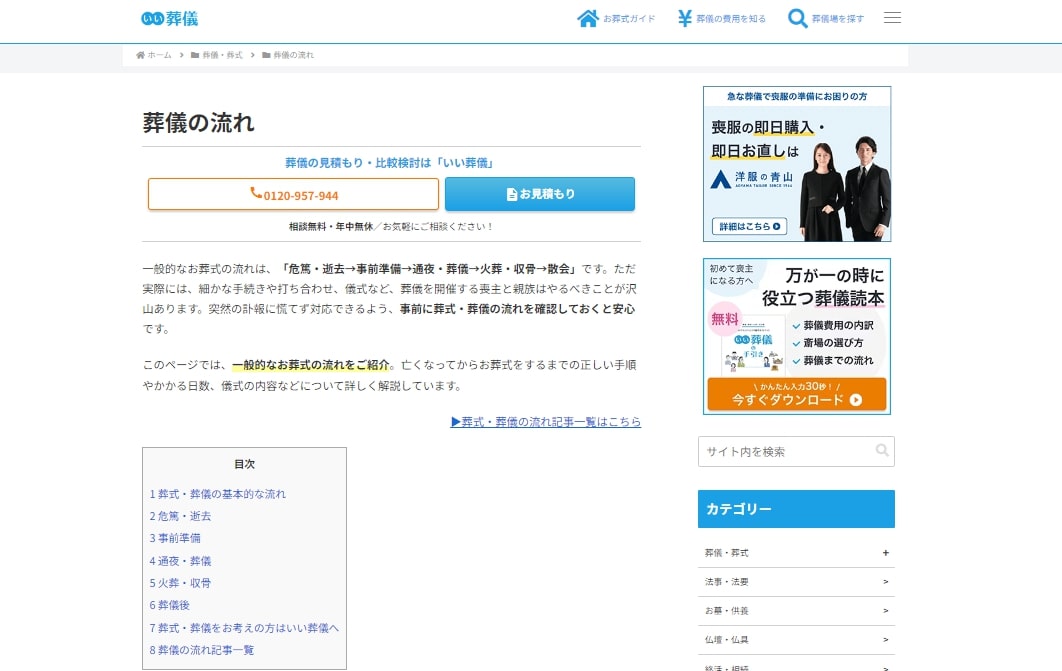

1.コラム記事形式

葬儀ポータルサイトでは、コラム記事形式で「葬儀の流れ」を詳しく解説している傾向が多いです。

「葬儀の流れ」記事は、葬儀に関する知識やマナーを紹介する記事種別(カテゴリー)内に配置されていることが多く、内容は読者が葬儀に関する深い知識を得られるように工夫されています。

また「よりそう葬儀」様と「いい葬儀」様のように記事監修者がいることで、より専門性を高めていることがわかります。

記事は簡潔に書かれているほか読みやすい長さに調整されており、細かな情報やポイントについては「関連記事機能」リンクを設けることで、読者をサイト内でスムーズに回遊させるという仕組みです。

さらに「いい葬儀」様や「イオンのお葬式」様のように、記事内にはアフターフォローに関する情報や相続手続きの無料診断など、読者にとって有益なアフターフォロー情報が網羅されており、コンテンツとしても充実しています。

これにより読者は葬儀の流れだけでなく、必要な手続きなどについても理解を深められます。

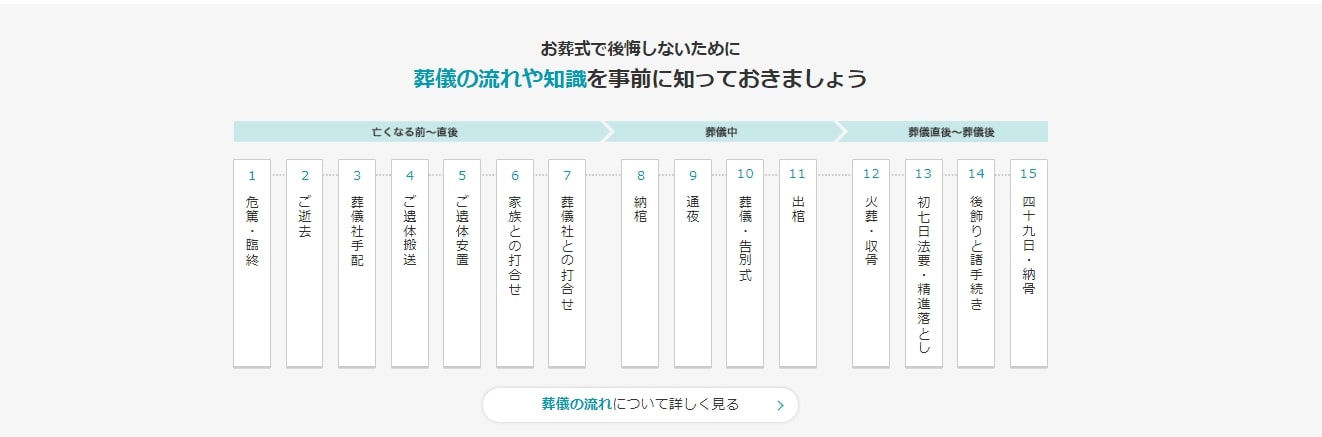

2.専用ページ形式

もう1つは「専用ページ形式」で「葬儀の流れ」を、わかりやすく紹介しているというパターンです。

主な誘導手段としてはホームページトップから「葬儀の流れについて詳しく見る」ボタンを通じて、詳細ページへと案内する方法が挙げられます。

その他には「小さなお葬式」様のように、ホームページトップ中ほどに「葬儀の流れ」を示した図を掲載し、詳細をクリックして専用ページへと誘導する方法もあります。

「葬儀の流れ」専用ページに推移すると、簡潔な説明文と状況に応じた写真とともに、葬儀の各ステップが3行程度で表示されるというのが一般的です。

項目数はポータルによって異なり、例えば小さなお葬式では15項目に分けられています。

読者は大項目から気になる、または興味のある項目をクリックすることで、項目別に葬儀の流れの詳細を確認できるよう工夫がされています。

葬儀プランの紹介は「葬儀の流れ」説明の後に配置されており、プランごとの流れが図解で確認できる点にも注目です。

「葬儀の流れ」を葬儀社各社はどのように掲載しているか?

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 業種 | 葬儀ポータル | 葬儀ポータル | 葬儀ポータル | 冠婚葬祭互助会 | 冠婚葬祭互助会 | 冠婚葬祭互助会 | 冠婚葬祭互助会 | 冠婚葬祭互助会 | 専門葬儀社 | 専門葬儀社 | 専門葬儀社 | 専門葬儀社 | 専門葬儀社 | 専門葬儀社 | 専門葬儀社 | 専門葬儀社 | 専門葬儀社 |

| ロゴ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 会社名 | ㈱ユニクエスト | ㈱よりそう | イオンライフ㈱ | アルファクラブ㈱ | ㈱ベルコ | 燦ホールディングス㈱ | 株式会社 くらしの友 | 大成祭典株式会社 | ㈱ 家族葬のファミーユ | ㈱葬儀のこすもす | ㈱ 金宝堂 | 株式会社メモリード | 有限会社佐野商店 | 株式会社富士葬祭 | 株式会社 Kiyono-Planning | 株式会社 フタバ | 株式会社 菊地葬儀社 |

| 会社URL | https://www.uqo.jp/ | https://www.yoriso.com/corp/company/ | https://company.aeonlife.jp/ | https://j-alpha.com/ | https://www.bellco.co.jp/ | https://www.san-hd.co.jp/ | https://www.kurashinotomo.jp/ | https://www.taisei-saiten.co.jp/ | https://www.famille-kazokusou.com/ | https://kgcms.co.jp/ | https://kinpoudou.co.jp/ | https://kanto.memolead.co.jp/ | https://www.sano-sousai.co.jp/ | https://www.fuji-sosai.co.jp/ | http://www.ohanasousai.com/ | https://futava.co.jp/ | https://www.kikusou.co.jp/ |

| 葬儀社屋号 | 小さなお葬式 | よりそうのお葬式 | イオンのお葬式 | さがみ典礼 | ベルコのお葬式 | 公益社 | くらしの友 葬儀 | 大成祭典 | 家族葬のファミーユ | 家族葬のセレモニーハウス | きんぼう堂のお葬式 (小さな森の家) | メモリードのお葬式 | セレモニア平安会館 | 富士葬祭 | 日本葬祭サービス おはな葬祭 | 横浜市南区・中区の葬儀・家族葬のフタバ | 菊池会館 |

| サービスURL | https://www.osohshiki.jp/ | https://www.yoriso.com/sogi/ | https://www.aeonlife.jp/ | https://www.sagamitenrei.com/ | https://www.bellco.co.jp/sougi/ | https://www.koekisha.co.jp/ | https://www.kurashinotomo.jp/sougi/ | https://www.taisei-saiten.co.jp/ | https://www.famille-kazokusou.com/ | https://ceremonyhouse.info/ | https://ososhiki.kinpoudou.co.jp/ | https://kanto.memolead.co.jp/funeral/ | https://www.sano-sousai.co.jp/ | https://www.fuji-sosai.co.jp/ | http://www.ohanasousai.com/ | https://futava.co.jp/ | https://www.kikusou.co.jp/ |

| 危篤から逝去 | 〇 ※危篤・臨終、ご逝去という形で記載 | △ ※「ご依頼の電話」と記載 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 ※臨終は別にあり | 〇 ※臨終は別にあり | 〇 | 〇 | 〇 ※搬送と一緒に記載 ※危篤については記載なし | 〇 ※危篤はなし | 〇 ※危篤はなし | 〇 ※「もしもの時」にて記載 | 〇 ※危篤の記載なし | 〇 ※危篤とご臨終、別項目で記載 | △ ※死去と記載 ※フローチャートにのみ記載 |

| 搬送 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 ※「ご臨終」内にて控えめに記載 | 〇 | × | 〇 ※逝去と一緒に記載 | 〇 ※「お迎え」と記載 | 〇 | 〇 ※「もしもの時」にて記載 | 〇 ※搬送とともに記載 | 〇 ※お迎え、搬送と記載 | × |

| 安置 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 ※ご遺体搬送内に記載 | 〇 | × |

| 枕経 | × | × | △ | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | △ ※安置の部分で枕経の準備について簡単に記載がある | △ ※納棺および自宅祭壇飾りにて言及 |

| 打ち合わせ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 ※別途お通夜・葬儀の打ち合わせあり | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 ※見積書作成も記載 | 〇 ※見積書についても記載 | 〇 ※見積もりに関する言及あり | × |

| 遺影の準備 | × | × | × | × | × | △ ※後半のFAQコーナーで「お打ち合わせ」内の質問として言及 | × | × | ○ ※ご葬儀の打ち合わせ内に記載 | △ ※03.搬送・ご安置~納棺のフローに掲載 | × | × | × | △ ※事前準備内および「必要なもの」に掲載 | × | △ ※お打ち合わせ内に記載 | × |

| 各種手続き | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |

| 納棺 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 ※お通夜と一緒に記載 | 〇 | × | 〇 ※湯灌と一緒に記載 | 〇 ※湯灌と一緒に記載 | 〇 | 〇 ※03. 搬送・ご安置~納棺似てまとめて掲載 | △ ※葬儀・告別式のフローに少し掲載 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 通夜式 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ ※フローチャートにのみ記載 |

| 葬儀・告別式 | 〇 | 〇 ※家族葬のため葬儀は省略 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ ※告別式のみ記載 | 〇 | 〇 ※火葬と一緒に記載 ※沖縄ならではのしきたりを記載 | 〇 ※家族葬のため葬儀は省略 | 〇 | △ ※フローチャートにのみ記載 |

| 火葬 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ ※6. 葬儀・告別式のFAQにて記載 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 ※葬儀・告別式と一緒に記載 ※沖縄ならではのしきたりを記載 | × | 〇 | 〇 ※出棺内でも言及あり |

| 初七日法要 | 〇 ※精進落としと一緒に記載 | × | 〇 ※精進落としと一緒に記載 | 〇 ※精進落としと一緒に記載 | × | × | 〇 ※精進落としと一緒に記載 | 〇 ※繰り上げ初七日と記載 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 ※精進落としと一緒に記載 | 〇 | × | 〇 ※精進落としと一緒に記載 | △ ※自宅祭壇飾りにて言及 |

| 精進落とし | 〇 ※初七日法要と一緒に記載 | × | 〇 ※初七日法要と一緒に記載 | 〇 ※初七日法要と一緒に記載 | × | × | 〇 ※初七日法要と一緒に記載 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 ※初七日法要と一緒に記載 | × | × | 〇 ※初七日法要と一緒に記載 | × |

| 散会 | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 ※精進落とし内に記載 | × | × | × | × | × | × | 〇 ※ご帰宅と記載 | × |

| 葬儀後の手続き | 〇 ※後飾りと一緒に掲載 | 〇 | 〇 ※後飾りと諸手続きとして記載 | × | △ ※控えめに記載あり | △ ※最下部文章内に記載あり | △ ※控えめに記載あり | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | △ ※簡単に記載 | × |

では葬儀社各社では、どのように「葬儀の流れ」を紹介しているのでしょうか。

本項目では冠婚葬祭互助会および専門葬儀社様の事例を紹介し、それぞれの「葬儀の流れ」の掲載方法をご紹介いたします。

冠婚葬祭互助会の事例

ここでは冠婚葬祭互助会系葬儀社様の「葬儀の流れ」掲載事例を3つご紹介いたします。

さがみ典礼の「葬儀の流れ」紹介方法

| 葬儀社屋号 | さがみ典礼 |

| 運営会社 | アルファクラブ株式会社 |

| 会社概要 |

|

| 事業概要・取扱内容 |

|

| 自社会館数 | 栃木県内・茨城県西エリア 54か所

※2020年9月現在(オープン予定含む) |

| 葬儀の流れ構成項目 |

|

| URL | https://www.sagamitenrei.com/ |

| タイトル | 葬儀のことならさがみ典礼 |

アルファクラブ株式会社様が運営する「さがみ典礼」では、専用ページ内にタイムラインと詳細の案内を掲載する形で、視覚的にもわかりやすい「葬儀の流れ」を作成しています。

「葬儀の流れ」専用ページへは、トップページ直下に表示されているメニューより、簡単にアクセスできるよう工夫されています。

冒頭部分に葬儀の流れを簡略化したタイムライン形式で掲載後、それぞれの項目に合わせて短文で簡潔な説明しているほか、それぞれの状況に合わせた写真も掲載しており、読者が葬儀の流れをイメージしやすくしています。

ベルコの「葬儀の流れ」紹介方法

| 葬儀社屋号 | ベルコのお葬式 |

| 運営会社 | 株式会社ベルコ (旧(株)阪神互助センター・旧(株)互助センター) |

| 会社概要 |

|

| 事業概要・取扱内容 |

|

| 自社会館数 | 多目的会館462カ所(直営233カ所) |

| 葬儀の流れ構成項目 |

|

| URL | https://www.bellco.co.jp/sougi/ |

| タイトル | 【公式】感動の葬儀を! – ベルコのお葬式 | 株式会社ベルコ |

株式会社ベルコ様では、フローチャートやイラスト、テキストをうまく使用した「葬儀の流れ」専用ページを構築しているようです。

「ベルコのお葬式」トップページを下にスクロールすると「お葬式の流れ」というバナーがありますので、そちらをクリックすると専用ページに推移します。

「葬儀の流れ」専用ページでは、箇条書きをうまく使って文字の量を少なめにしているほか、必要なものをイラストを使用して説明してくれています。実際にご覧頂くと、読者が文字を熟読しない場合を考慮した、見やすい体裁になっていることが分かるのではないでしょうか。

また、各構成項目には丸と矢印マークで書かれたボタンが設置されており、読者が必要と思う項目へスムーズに推移できる仕組みもあります。

公益社の「葬儀の流れ」紹介方法

| 葬儀社屋号 | 公益社 |

| 運営会社 | 燦ホールディングス株式会社 |

| 会社概要 |

(1932年創業の「株式会社公益社」の事業を会社分割により承継) |

| 事業概要・取扱内容 |

|

| 自社会館数 | 62館

※その他公営斎場・寺院会館・自治会館・自宅など |

| 葬儀の流れ構成項目 |

|

| URL | https://www.koekisha.co.jp/ |

| タイトル | 葬儀・お葬式は信頼の葬儀社【公益社】 |

葬祭ディレクター資格保有者が多く在籍する、燦ホールディングス株式会社様の運営する「公益社」では「葬儀の流れ」を、フローチャート形式と詳細の専用ページで紹介しています。

「公益社」様の場合は、ホームページトップにある「葬儀の準備」をクリック後「葬儀の流れ」というバナーをクリックすることで専用ページに推移します。

「葬儀の流れ」バナーにもフローチャートが描かれているのが印象的です。

アルファクラブ様の「さがみ典礼」や株式会社ベルコ様の「ベルコのお葬式」と同様に、専用ページ内に「葬儀の流れ」フローチャートを提示後に、それぞれの項目について説明する箇所が設けられています。

燦ホールディングス様の「公益社」では、詳細部分の文字が多めであることが特徴的です。

また「葬儀の流れ」を把握した読者は「葬儀の流れQ&A」を続けて読むことで、読者のよくある疑問を解消できるようにしている点は、オリジナリティが溢れているといえます。

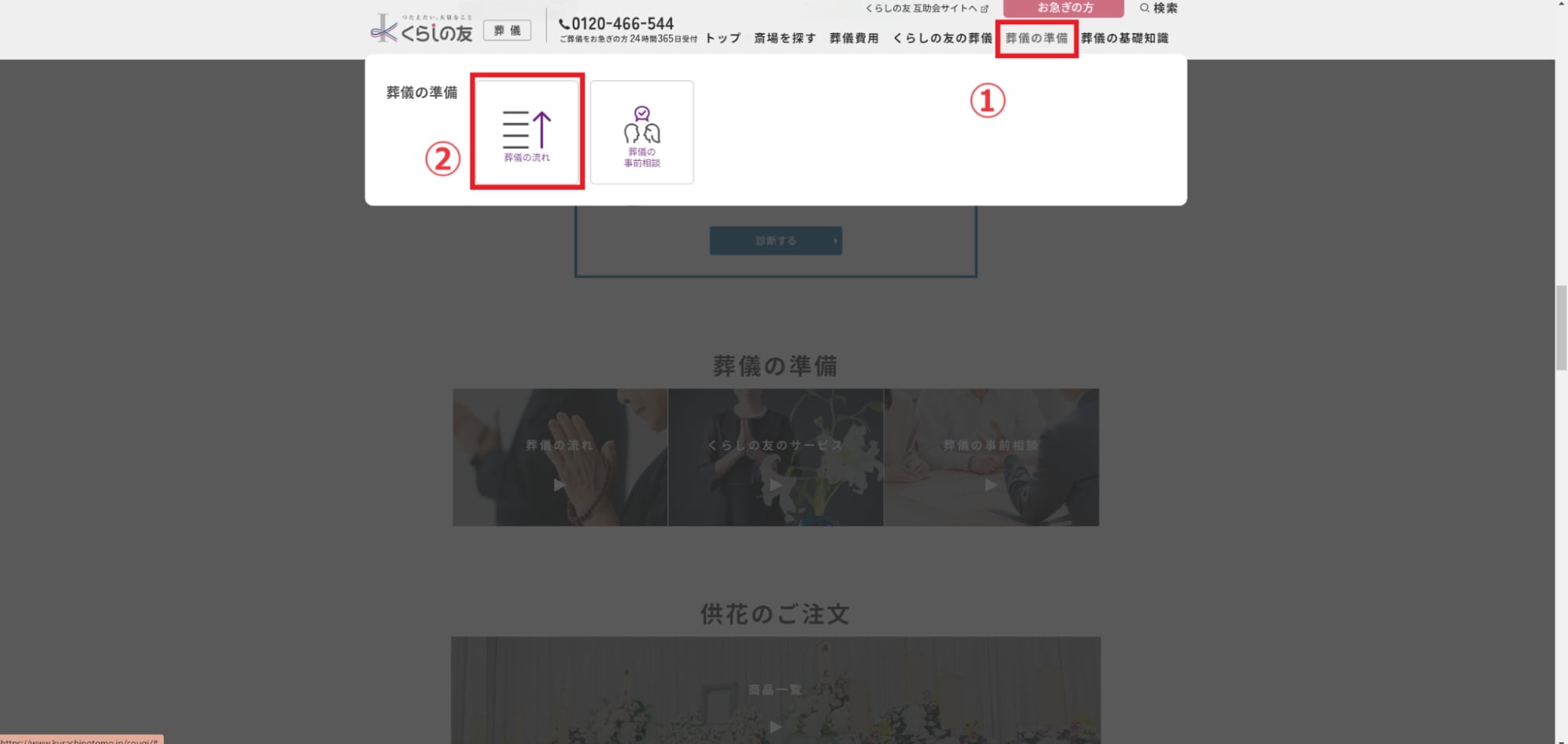

くらしの友の「葬儀の流れ」紹介方法

| 葬儀社屋号 | くらしの友 葬儀 |

| 運営会社 | 株式会社 くらしの友 |

| 会社概要 |

|

| 事業概要・取扱内容 |

|

| 自社会館数(直営施設) | 30ホール

※全国500社以上の葬儀社(斎場2700ヵ所以上)と提携 |

| 葬儀の流れ構成項目 |

|

| URL | https://www.kurashinotomo.jp/sougi/ |

| タイトル | 葬儀・葬式・家族葬のことなら「くらしの友」にお任せください |

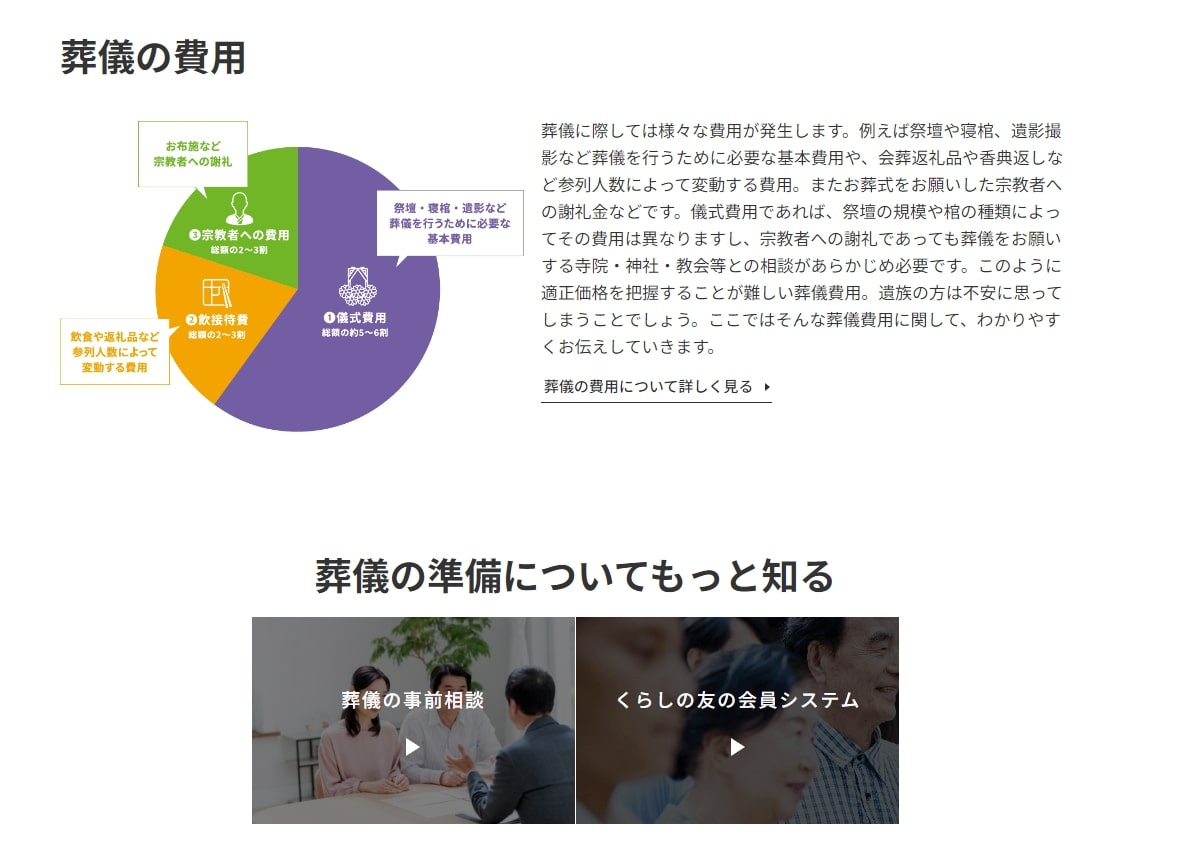

家族葬「くらしの友」を運営する株式会社くらしの友様の「葬儀の流れ」では他社互助会系葬儀社様とは異なる工夫をされています。

「葬儀の流れ」専用ページへは、トップページをスクロールすると現れる「葬儀の準備」内の画像バナー「葬儀の流れ」をクリックするか、

トップページ上部にあるメニュー「葬儀の準備」をクリック後に現れる「葬儀の流れ」をクリックすると閲覧が可能です。

他社互助会系葬儀社様では見られない特徴として、葬儀の流れをフローチャート形式で記載しているだけでなく、動画でもご紹介しているという点です。昨今では葬儀社様でもYouTubeが使われる傾向にありますが、くらしの友様では動画を通してテレビ形式で葬儀の流れを紹介しています。

当サイト『葬儀屋.jp』でご紹介しているYouTube関連の記事も、この機会に併せてご参照ください。

動画及びフローチャート形式で全体の流れを俯瞰的に把握した後は、他の互助会系葬儀社様と同様に各項目に関する紹介が記載されています。

「くらしの友 葬儀」の「葬儀の流れ」ページ最終項目には、葬儀の費用や事前相談、会員誌システム紹介に関する内容へのページ推移が施されており、読者は気になった項目にアクセスできるようになっています。

大成祭典の「葬儀の流れ」紹介方法

| 葬儀社屋号 | 大成祭典 |

| 運営会社 | 大成祭典株式会社 |

| 会社概要 |

|

| 事業概要・取扱内容 |

|

| 自社会館数(直営施設) | 16ホール

※その他提携寺院、民間斎場、公営斎場あり |

| 葬儀の流れ構成項目 |

|

| URL | https://www.taisei-saiten.co.jp/ |

| タイトル | 大成祭典株式会社オフィシャルサイト|信頼と実績の葬儀社 |

東京・神奈川でさまざまな形態の葬儀を展開する株式会社大成祭典様の葬儀の流れを見てみましょう。

大成祭典株式会社様では、2か所から「葬儀の流れ」への遷移が可能です。

1箇所はホームページトップ上部にあるメニューの「ご葬儀の流れ」から。

もう1か所は、トップページをスクロールすると右側に現れるバナー画像からです。読者も見つけやすい工夫が行われていることが分かります。

大成祭典様の「葬儀の流れ」では、専用ページ内でイラストと文章による解説が中心です。文章が長いようにも感じますが、1文1〜2行の長さですので、読者もストレスなく読めるよう配慮されています。

項目ごとにイラストを交えている点にも注目です。

専門葬儀社の事例

本項目では、専門葬儀社様がどのように「葬儀の流れ」を記載しているかをご紹介いたします。専門葬儀社様、それぞれ独自の「葬儀の流れ」を構築していますので、ぜひ参考にしてみてください。

家族葬のファミーユの「葬儀の流れ」紹介方法

| 葬儀社屋号 | 家族葬のファミーユ |

| 運営会社 | 株式会社家族葬のファミーユ |

| 会社概要 |

|

| 事業概要・取扱内容 |

|

| 自社会館数 | 全国143ホール

※直営ホールの他、加盟店・代理店運営の提携ホールあり |

| 葬儀の流れ構成項目 |

※「万が一に備えて(終活・生前整理など)」「ご葬儀後(各種手続き・お墓・法要など)」は別ページにて確認可能 |

| URL | https://www.famille-kazokusou.com/ |

| タイトル | 【公式】葬儀・お葬式を行う斎場をお探しなら家族葬のファミーユ |

家族葬に特化した家族葬のファミーユ様の「葬儀の流れ」を見てみましょう。

葬儀の流れは、トップページの上部メニュー「ご葬儀の流れ」より専用ページへの推移となります。

家族葬のファミーユ様では、ご臨終から精進落としまでの「葬儀の流れ」のみに注力したページを構築しており、終活や生前整理、ご葬儀後についての流れはそれぞれ別ページで閲覧できるように工夫されています。

見たい項目をクリックすると、さらに別ページで詳細が記載されているため、少々複雑に感じてしまうかもしれません。しかし、ページ上部にはリンク付け済みのフローチャートがあり、見たい項目を適宜クリックすることでページ推移しやすくしているようです。

家族葬のセレモニーハウスの「葬儀の流れ」紹介方法

| 葬儀社屋号 | 家族葬のセレモニーハウス |

| 運営会社 | 株式会社葬儀のこすもす |

| 会社概要 |

|

| 事業概要・取扱内容 |

|

| 自社会館数 | 34ホール(グループ直営130ホール) |

| 葬儀の流れ構成項目 |

|

| URL | https://ceremonyhouse.info/ |

| タイトル | 家族葬のセレモニーハウス 【公式】 |

株式会社葬儀のこすもす様が運営する「家族葬のセレモニーハウス」での「葬儀の流れ」事例を見てみましょう。

「葬儀の流れ」は、トップページを下にスクロールすると出現する「セレモニーハウスのサービス」内に画像バナーとして表示されます。

トップページ上部にあるメニュー「特徴・サービス」をクリック後、推移するページにある「ご葬儀・家族葬の流れ 詳しく見る」をクリックしても閲覧可能です。

株式会社葬儀のこすもす様が運営する「家族葬のセレモニーハウス」では、「ご葬儀・家族葬の流れ」専用ページ内に縦読みで掲載されています。箇条書き文章と写真で訴求していることが分かります。

ページ最下部には自社の葬儀プランの紹介があります。読者の方は葬儀の流れの大枠を把握した後に、自分たちに必要な儀式のあるプランを選択できるように構築されているようです。

きんぼう堂のお葬式の「葬儀の流れ」紹介方法

| 葬儀社屋号 | きんぼう堂のお葬式(小さな森の家) |

| 運営会社 | 株式会社金宝堂 |

| 会社概要 |

|

| 事業概要・取扱内容 |

|

| 自社会館数 | 56式場(小さな森の家) |

| 葬儀の流れ構成項目 |

|

| URL | https://ososhiki.kinpoudou.co.jp/area/chiba/morinoie/ |

| タイトル | 【公式】富士葬祭のお葬式 – 安心のセットプラン |

家族葬「小さな森の家」を代表する株式会社金宝堂様の運営する「きんぽう堂のお葬式」ではどのように「葬儀の流れ」が掲載されているのでしょうか。家族葬「小さな森の家」ホームページで確認してみましょう。

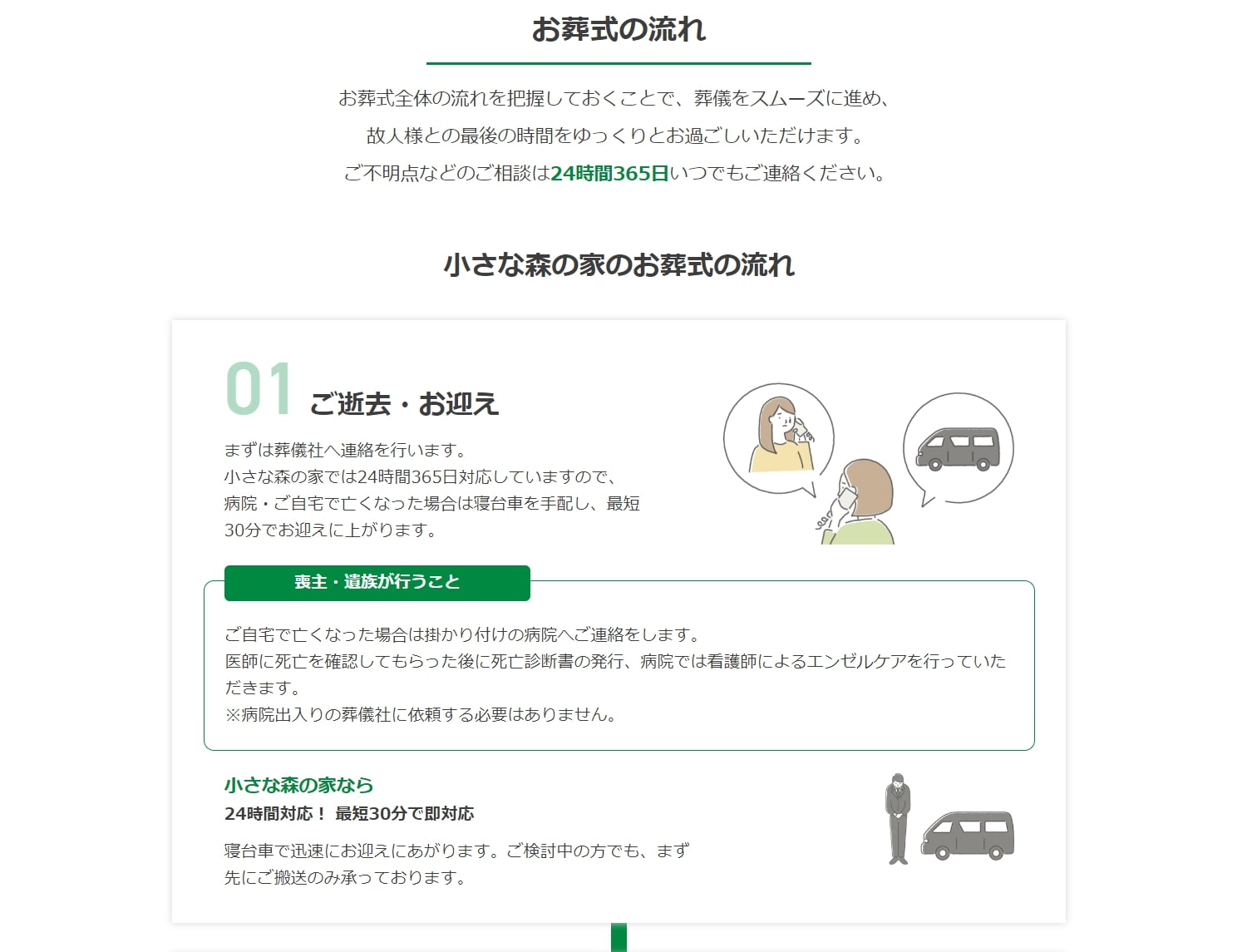

「小さな森の家」の場合は、ブランドサイトトップページ上部のメニュー「はじめての方へ」から「お葬式の流れ」をクリックすると閲覧可能です。

「葬儀の流れ」は専用ページで解説されており、テキストのほか親しみやすい柔らかなイラストを用いて葬儀全体の流れを縦読みのフローチャート形式で記載しています。

それぞれの項目に「喪主・遺族が行うこと」が緑の囲い装飾で記載されているため、読者が見逃さないように配慮している点もポイントです。

さらに葬儀全体の流れを把握したのちに「事前に準備しておくこと」のまとめや、事前相談の案内を入れるなど読者との接点を持つための工夫もされています。

メモリードの「葬儀の流れ」紹介方法

| 葬儀社屋号 | メモリードのお葬式 |

| 運営会社 | 株式会社メモリード |

| 会社概要 |

|

| 事業概要・取扱内容 |

|

| 自社会館数(直営施設) | 57ホール

※その他提携寺院、民間斎場、公営斎場あり |

| 葬儀の流れ構成項目 |

※それぞれに細かな項目が7つぶら下がっている |

| URL | https://kanto.memolead.co.jp/funeral/ |

| タイトル | 葬儀・葬式・家族葬ならメモリードのお葬式(関東)【公式】 |

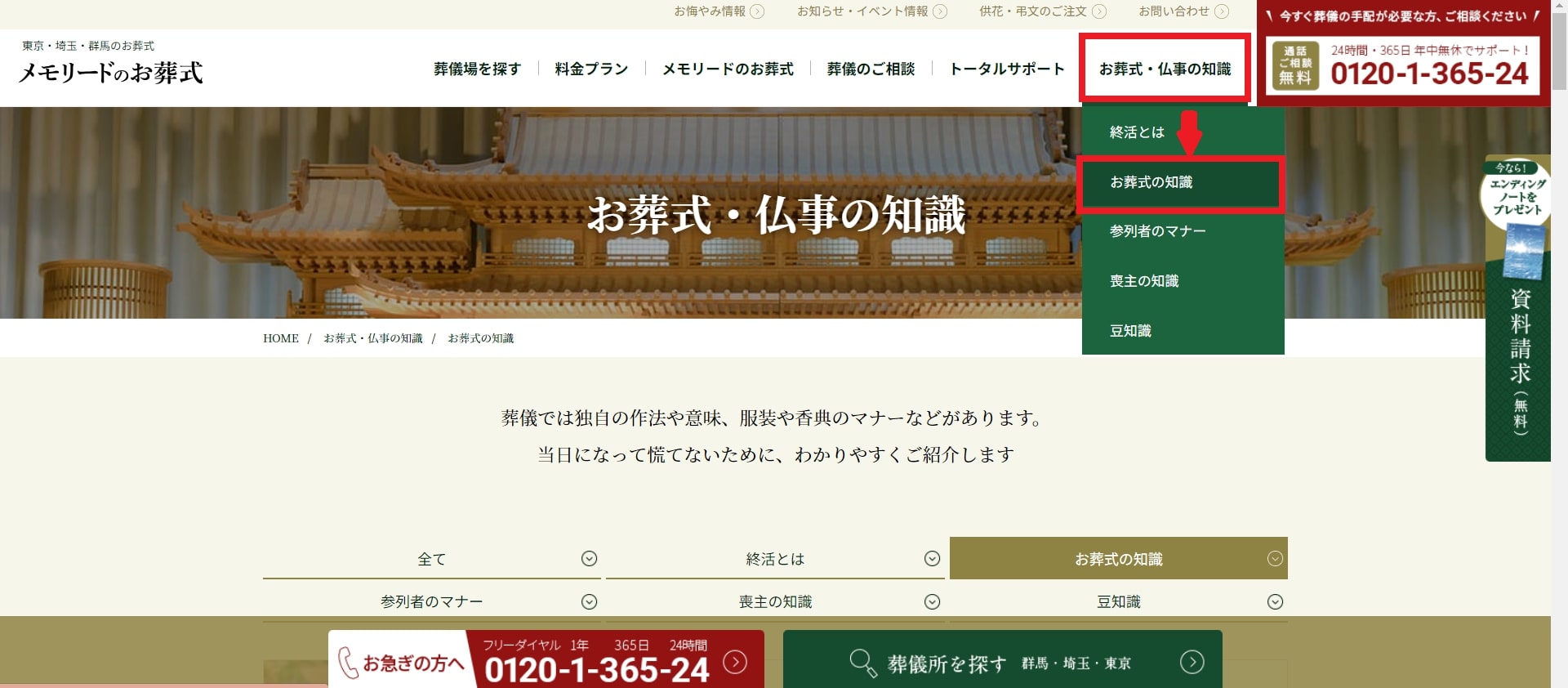

東京・埼玉・群馬県で葬祭サービスを提供するメモリードのお葬式様では、コラム形式にて「葬儀の流れ」を案内しています。

ホームページトップから「葬儀の流れ」を探すには「お葬式・仏事の知識」を選択し、「お葬式の知識」という項目を選択後、スクロールして発見するという流れで閲覧可能です。

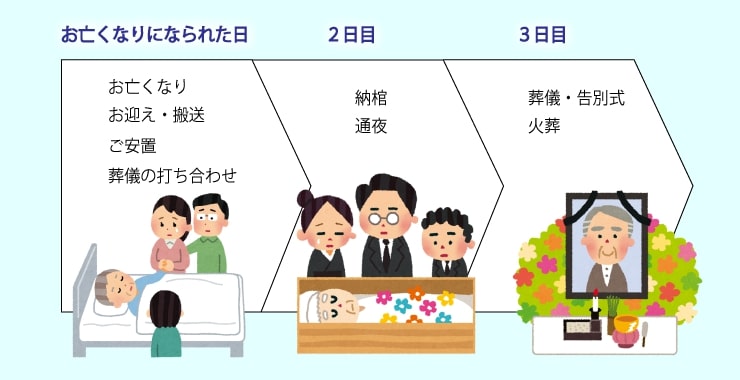

メモリードのお葬式様では「葬儀から告別式までの流れ」という限定的な項目で掲載しています。

葬儀の流れを日ごとに分類し、各日に必要な手続きや行動を細かくリストアップするという形で、見やすさと理解しやすさを追求しているようです。画像での流れを説明したうえで、詳細を文章で記載しています。

コラム記事全体がシンプルな画像と短い文章で構成されており、読者は緊急時でも迅速に必要な情報を得られるよう工夫されています。葬儀の流れの図では、親しみやすいイラストを使用しているほか「葬儀の流れ」画像の解析度も高い点にも注目です。

また読者がいつでも問い合わせが可能なように、サイトには常に電話番号が表示されています。

平安会館の「葬儀の流れ」紹介方法

| 葬儀社屋号 | セレモニア平安会館 |

| 運営会社 | 有限会社佐野商店 |

| 会社概要 |

|

| 事業概要・取扱内容 |

|

| 自社会館数(直営施設) | 16ホール

※その他提携寺院、民間斎場、公営斎場あり |

| 葬儀の流れ構成項目 |

|

| URL | https://www.sano-sousai.co.jp/ |

| タイトル | 【公式】川崎市・横浜市のお葬式・葬儀・家族葬ならセレモニア平安会館 |

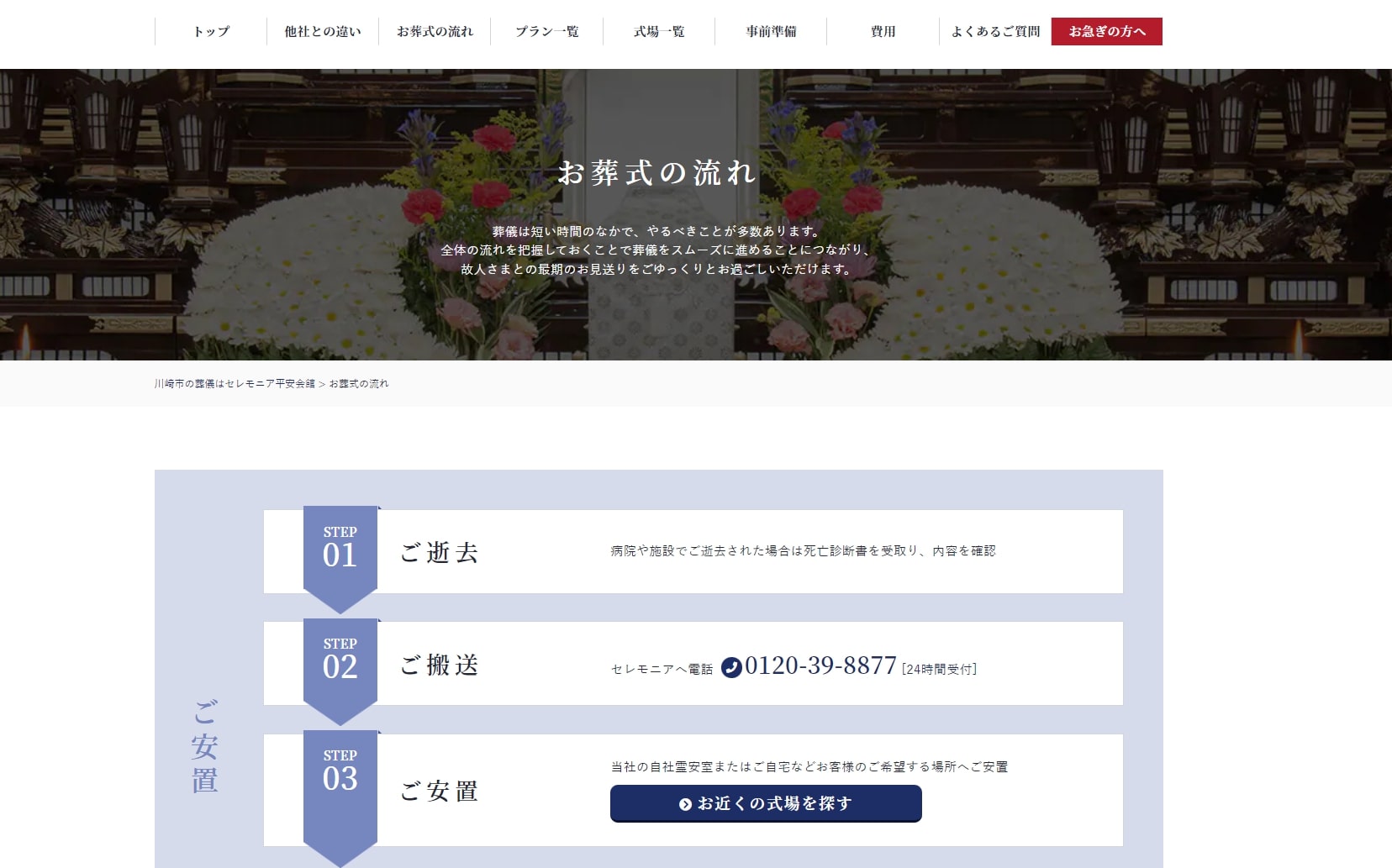

神奈川県川崎市で式場を展開するセレモニア平安会館様の「葬儀の流れ」ページも見てみましょう。

アクセス方法はシンプルで、ホームページトップメニューの「お葬式の流れ」をクリックすれば閲覧できます。

有限会社佐野商店様の「セレモニア平安会館」でも、葬儀の流れはフローチャート形式を採用していますが、文章での説明が少なく、簡潔に書かれていることが分かります。

また、それぞれのフローで喪主・ご遺族の方がセレモニア平安会館様との接触を図れるよう、電話番号の記載や「式場を探す」などといったページ推移が行われているのが特徴です。

富士葬祭の「葬儀の流れ」紹介方法

| 葬儀社屋号 | 富士葬祭 |

| 運営会社 | 株式会社富士葬祭 |

| 会社概要 |

|

| 事業概要・取扱内容 |

|

| 自社会館数 | 7館 |

| 葬儀の流れ構成項目 |

|

| URL | https://www.fuji-sosai.co.jp/ |

| タイトル | 【公式】富士葬祭のお葬式 – 安心のセットプラン |

沖縄県にある株式会社富士葬祭様では「葬儀の流れ」を初めての方向けに、イラストを用いたシンプルな説明で、どなたでも理解しやすい内容で構成しています。

ホームページトップにある「初めての方へ」から「葬儀の流れ」にて閲覧が可能です。

葬儀の流れの項目は8つの大項目で構成されており、事前準備から法要までの各ステップを画像と共に紹介しています。

重要なポイントは赤文字で強調するという工夫をおこなっているほか、費用など「よくあるお客様の疑問」については、Q&A形式を交えることで明確に説明しています。

おはな葬祭の「葬儀の流れ」紹介方法

| 葬儀社屋号 | 日本葬祭サービス おはな葬祭 |

| 運営会社 | 株式会社 Kiyono-Planning |

| 会社概要 |

|

| 事業概要・取扱内容 |

|

| 支店数 | 5支店 |

| 葬儀の流れ構成項目 |

|

| URL | http://www.ohanasousai.com/ |

| タイトル | 横浜市,相模原市,町田市での家族葬なら”おはな葬祭” |

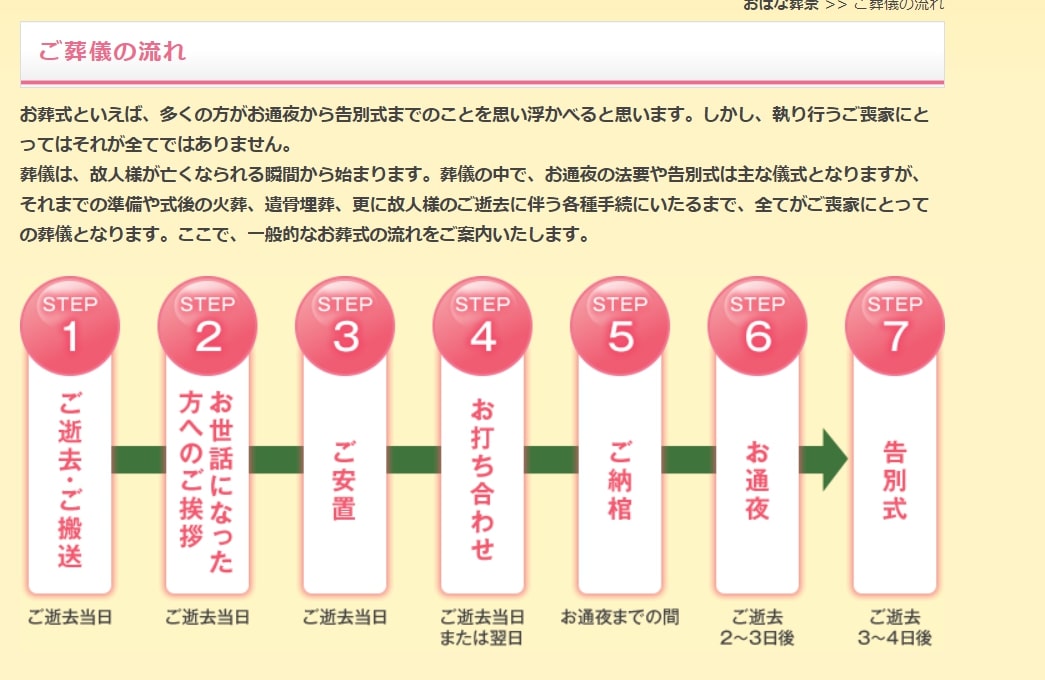

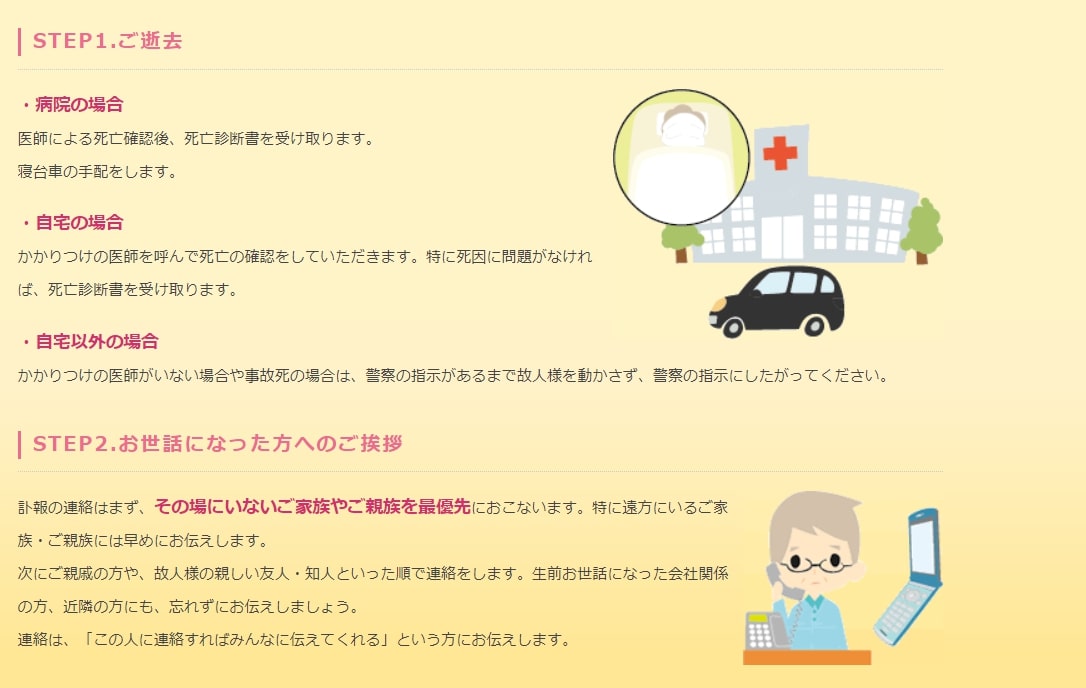

横浜市や相模原市などでの葬儀サービスを案内している株式会社 Kiyono-Planning様の「日本葬祭サービス おはな葬祭」では、専用ページにてフローチャートを交えながら「葬儀の流れ」を詳細に説明しています。

葬儀の流れは、トップページより「葬儀について」をクリック後、「葬儀の流れ」にて閲覧可能です。

ご逝去から告別式までの流れを7ステップで図解したうえで、各ステップに必要な行動をイラストと文章でわかりやすく解説しています。

その他にもご遺族にとって最低限重要な項目は赤太文字で目立たせるという工夫を施しています。

読者が文章を読み飛ばしたとしても、重要部分が分かるようなデザインです。

横浜市南区・中区の葬儀・家族葬のフタバの「葬儀の流れ」紹介方法

| 葬儀社屋号 | 横浜市南区・中区の葬儀・家族葬のフタバ

※会館屋号:心斎苑 縁 えにし、心斎苑 縁 えにし 本牧葵 |

| 運営会社 | 株式会社 フタバ |

| 会社概要 |

|

| 事業概要・取扱内容 |

|

| 自社会館数(直営施設) | 2ホール |

| 葬儀の流れ項目数 | 一般葬や家族葬、1日葬、直葬を分岐として

|

| URL | https://futava.co.jp/ |

| タイトル | 【公式】横浜市南区・中区の葬儀・家族葬のフタバ |

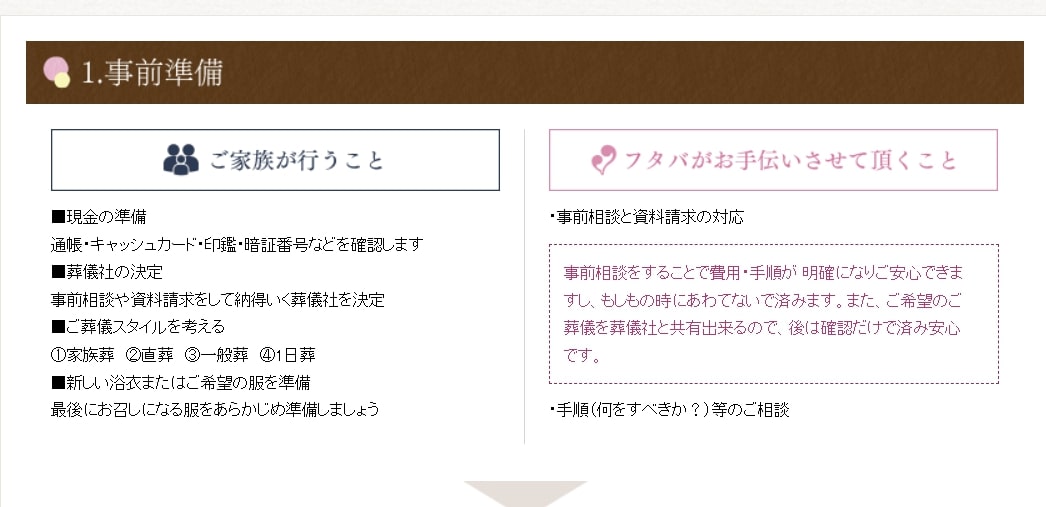

横浜市南区、横浜市中区で葬儀・家族葬を展開する株式会社フタバ様では、初めての方向けとしたうえで「お葬式の流れと準備」を分かりやすく解説しています。

葬儀の流れを閲覧するには、ホームページトップから「初めての方へ」をクリックし「お葬式の流れと準備」をクリックすると閲覧可能です。選択した場所に応じて色も変化するため見やすく、分かりやすいですね。

さまざまな葬祭サービスを提供していることから、一般葬や家族葬、1日葬、直葬ごとに大きく項目を分けたうえで、「ご臨終から精進落としまでの流れ」をフローチャートを用いた図解で解説しています。

さらに見ていくと、家族が行うことと自社がサポートすることを明確に区分した詳細が閲覧できます。

読者は自分たちがやるべきことが明確に分かるよう工夫されています。

菊池会館の「葬儀の流れ」紹介方法

| 葬儀社屋号 | 菊池会館 |

| 運営会社 | 株式会社 菊地葬儀社 |

| 会社概要 |

|

| 事業概要・取扱内容 |

|

| 会館数 | 1ホール |

| 葬儀の流れ項目数 | 5つの葬祭日程から以下の流れで区分:

|

| URL | https://www.kikusou.co.jp |

| タイトル | 【公式】菊葬会館 株式会社菊地葬儀社|杜の都仙台の葬儀場 葬式・斎場・家族葬・一般葬はおまかせください。 |

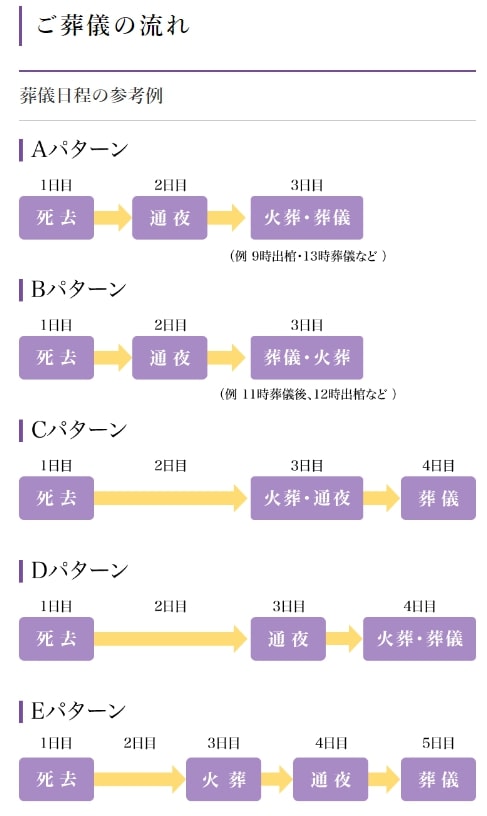

仙台にある菊池葬儀社では、シンプルながらも大まかな葬儀の流れが理解できるように工夫した専用ページを作成していました。

葬儀の流れへのアクセス方法は大変シンプルで、ホームページトップにある「ご葬儀の流れ」をクリックすれば、簡単にアクセスが可能です。

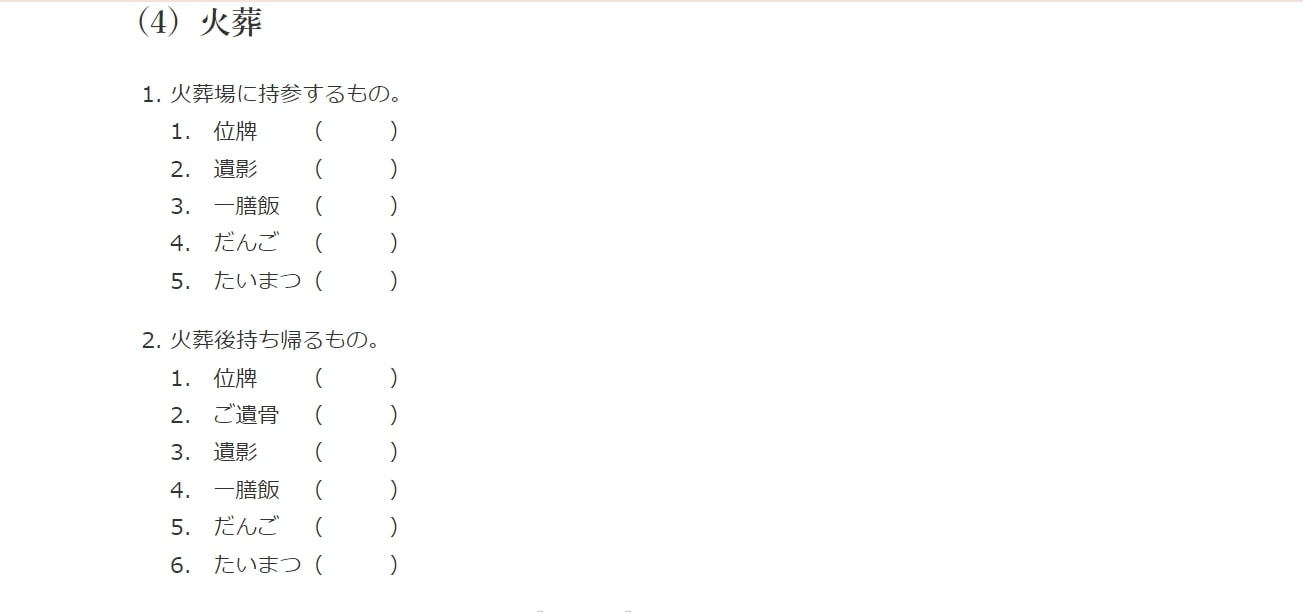

「葬儀の流れ」専用ページでは葬祭日程をAからEの5パターンに分けたうえで、それぞれ死去から通夜、火葬・葬儀までの流れをフローチャート図でシンプルに説明しています。

日程に応じた行動指針を示しているため、どのタイミングで何が行われるかの大枠を掴みやすい説明です。さらに重要な項目に赤文字で装飾も施されているため、情報過多になりすぎず、シンプルな構成といえます。

フローチャートを読み進めていくと、それぞれの項目についてやるべきことが読み物形式で記されています。

文章内には必要な持参物や持ち帰り物のチェックリストも記載されており、読者は葬儀の流れページを印刷することで、チェックリストとして持参も可能です。

葬儀社が「葬儀の流れ」で他社と差別化するために

せっかくホームページで葬儀の流れに関する情報を発信しても、読者に見てもらえなければ意味を成しません。自社が伝えたい情報に目を通してもらうためには、ホームページを訪れた読者が閲覧に苦痛を感じないよう工夫が必要です。

ここまでにご紹介した内容は、すでに多くの葬儀社様ホームページにも記載されていますので、同じように自社ホームページに記載しても効果は期待できません。

他社葬儀社との差別化を図るためには、独自のコンテンツを掲載する必要があります。

1.独自サービス・オプションを紹介する

独自サービスといっても、奇抜なオプションやサービスを提供する必要はありません。たとえば欧米では一般的なエンバーミングですが、日本で対応している葬儀社様はまだ多くないため、独自サービスとしてアピールすれば集客効果が期待できます。

メモリアルコーナーのスペースを他社より大きめにとって、故人が生前愛用していた大きな楽器や自転車・バイクなどを展示可能にするだけでも、十分に他社葬儀社との差別化が可能です。

また通夜式後に遺族が式場に宿泊可能な「付き添い安置」も、東京などの大都市部では未対応となっているケースも少なくないので、関連記事をリンクしたうえで当該ページに推移できるようにしてもよいでしょう。

2.地域独特の葬送習慣を掲載する

葬儀は「通夜式→告別式→火葬」の順に行われるのが一般的な流れです。しかし、北海道や東北地方などの一部地域では「通夜式→火葬→告別式」または「火葬→通夜式→告別式」の順で行われるケースも多いようです。

たとえば青森県の「山本陽一葬儀店」様のホームページでは「葬儀の流れ」を「火葬→通夜式→告別式」の順に紹介していますし、葬儀当日の納骨など地域独特の葬送習慣を解説しています。

こういった地域独自の葬送習慣は地元の方にとって慣れ親しんだ「しきたり」です。ホームページに情報を記載しておけば、地域の葬送習慣に精通した葬儀社として読者に安心感を与えられるでしょう。

3.式場の立地に適したサービスについて言及する

葬儀に参列される方が利用する交通手段も、地域によって大きく異なります。地方や郊外では自家用車で来場される方が多いと想定されますので、式場近くに駐車場が必要です。駐車可能台数も含めて、関連記事やバナー等に加筆しておくとよいでしょう。

また大都市圏では電車・バスなどの公共交通機関を利用される方も多いようです。関連記事として記載すべき会館案内ページには、式場までの順路が分かりやすく掲載されていれば、ご遺族だけでなく参列者の方も安心です。

駅から離れた場所に式場がある場合、駅から式場まで葬儀社の無料送迎バスが運行されていれば、喪主や遺族も落ち着いて最期の時間を過ごせるでしょう。

まとめ

葬儀の流れを掲載するページについて、網羅的に解説しました。

他社葬儀社様や葬儀ポータルの掲載事例を見ていくと、自社が発信したい情報ではなく、ホームページを訪れたユーザーの知りたいことを優先的に掲載していることがわかりました。

これまでの情報は、企業側から読者側に対し、一方的に送り付けるものでした。そのためテレビCMを放映するような資本力のある大企業に、地方の中小企業が対抗するのは非常に困難だったでしょう。

しかしインターネットが普及した現在では、読者側から情報を探しにきてくれます。

企業と読者の双方向通信が可能になった今、工夫次第では中小企業が大企業と対等に戦うことも不可能ではありません。むしろ地域密着企業だからこそ発信できる情報もありますし、葬儀社様も地域の一員として振舞えば、地の利を活かすことも可能です。

昨今ではGoogleなどの検索サービスの進化により、今ではユーザーの位置情報から該当地域に適した検索結果を表示していますので、地域密着企業にとって以前ほど不利な時代ではありません。

自社のご状況によっては、地域を限定したリスティング広告の利用を検討してもよいでしょう。アイデア次第で企業として大きな成長の可能性もありますので、この記事を参考に、読者にとって使いやすさに優れたホームページ作りを実行いただけましたら幸いです。

葬儀コラム・サービス解説

全国対応をおこなう葬儀屋jp

全国の葬儀社さんのホームページ制作・集客のご対応をおこなっております。

遠方の場合はまずはオンライン会議をおこなわせていただきます。

葬儀社のホームページに掲載しておきたい供花・供物の「FAX注文用紙」何を書くべき?【事例もご紹介】

葬儀社のホームページに掲載しておきたい供花・供物の「FAX注文用紙」何を書くべき?【事例もご紹介】