マインド研修②「自社葬儀について」が競争力の鍵!独自性を活かす研修戦略

葬儀社経営者の方は、次のような悩みを抱えていることが多いのではないでしょうか。

「うちの社員は自社の良さを説明できない」「競合との違いを伝えられずに価格勝負になってしまう」「せっかく良いサービスをしているのに、なぜかお客様に伝わらない」

高齢化社会に伴い死亡者数は増加し、葬儀の件数自体は増える一方、葬儀の小規模化で一件あたりの単価は下落傾向にあります。結果として市場規模は伸び悩み、異業種からの参入も相次ぐなど、競争は激化しています。

しかし、そんな厳しい状況だからこそ、「自社葬儀について」研修が重要になってきます。

本記事では、自社独自の葬儀研修がなぜ必要なのか、どのように実施すれば効果的なのか、そして具体的にどんな効果が期待できるのかを、分かりやすく解説いたします。

葬儀業 人材研修の新しいアプローチとして、ぜひ参考にしてみてください。

葬儀業 人材研修で「自社葬儀について」研修が必要な理由

自社独自の葬儀研修が必要とされる理由は明確です。価格競争からの脱却を図ると同時に「理念」と「マインド研修」を融合させることで、他社にはない独自の価値を提供できるようになります。以下の3つの観点から、その重要性を整理していきます。

- 価格競争から脱却する自社独自の葬儀研修の重要性

- 葬儀業 マインド研修と自社理念を融合させる効果

価格競争から脱却する自社独自の葬儀研修の重要性

価格競争から抜け出すためには、自社独自の価値を明確に打ち出すことが不可欠です。現在の葬儀業界では、大手チェーン店や異業種参入企業による低価格攻勢が激しくなっています。

従来の「近所だから」「昔からお世話になっているから」という理由だけでは、お客様に選んでもらえない時代になりました。

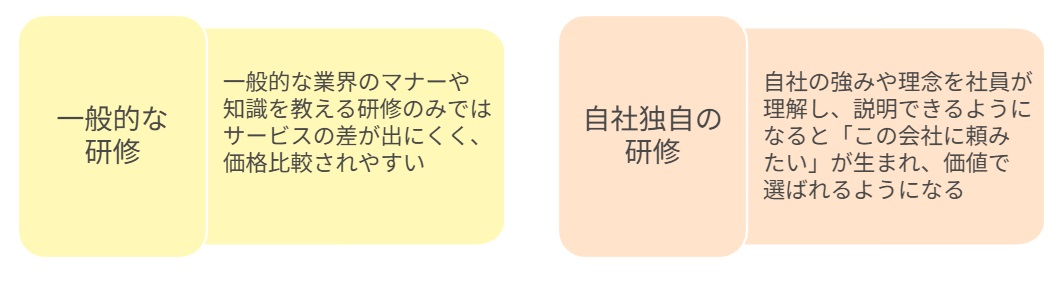

ところが、多くの葬儀社では一般的な業界研修しか行っておらず、自社の独自性を社員が理解できていません。

そのため、お客様に対して「どこでも同じようなサービス」という印象を与えてしまい、結果的に価格で比較されることになります。

「自社葬儀について」研修を実施することで、社員一人ひとりが自社の特徴や強みを具体的に説明できるようになります。

例えば、「当社は創業50年の歴史で培った地域密着のネットワークがあります」「代々受け継がれてきた温かい接客スタイルが自慢です」といった、他社にはない価値を伝えられるようになるのです。

価値の明確化により、お客様は価格ではなく「この葬儀社だからお願いしたい」という理由で選んでくれるようになります。

葬儀業 マインド研修と自社理念を融合させる効果

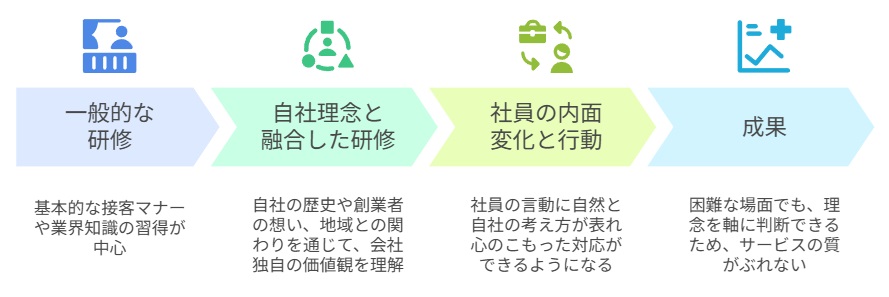

一般的なマインド研修と自社理念を融合させることで、単なる接客スキル向上を超えた根本的な意識改革が実現できます。

従来の葬儀業研修では、基本的な接客マナーや業界知識の習得が中心でした。

確かにこれらも重要ですが、どの葬儀社でも同じような内容になりがちで、差別化につながりません。

自社理念と融合したマインド研修では、「なぜ自分たちがこの仕事をするのか」という根本的な動機から始まります。

自社の歴史、創業者の想い、地域との関わり、お客様への向き合い方など、その会社ならではの価値観を深く理解します。

この理解が深まると、社員の行動が自然と自社らしいスタイルになってきます。

お客様との会話の中でも、単なるマニュアル対応ではなく、心からの想いが伝わるコミュニケーションができるようになります。

また、困難な状況に直面した時も、自社の理念に基づいた判断ができるため、一貫性のあるサービス提供が可能になります。

「自社葬儀について」研修で教えるべき核心要素

「自社葬儀について」研修で教えるべき核心要素は、抽象的な理念を具体的な行動に落とし込むことです。自社の葬儀哲学の言語化、創業者の想いの継承、そして競合との明確な差別化ポイントの理解が重要になります。以下の3つの要素を体系的に学ぶことで、社員は自社の独自性を深く理解し、それを実践できるようになります。

- 自社の葬儀哲学を言語化し体系化する方法

- 創業者の想いを現代の研修プログラムに落とし込む技術

- 他社との差別化ポイントを明確にする自社分析手法

自社の葬儀哲学を言語化し体系化する方法

自社の葬儀哲学を言語化することは、研修の土台となる最も重要な作業です。多くの葬儀社では、長年の経験の中で独自の考え方や価値観が自然に形成されています。

しかし、それらが明文化されていないため、社員によって理解度にばらつきが生じています。

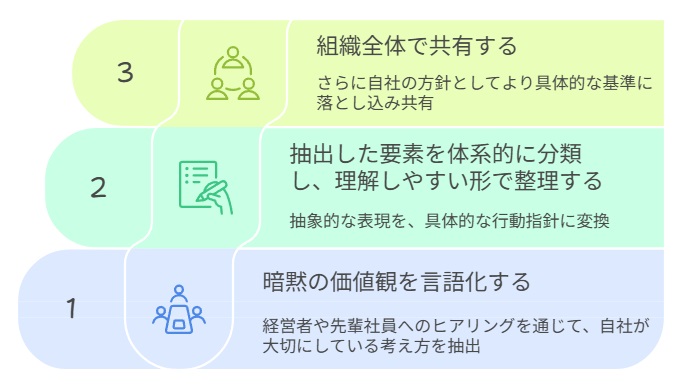

まず、経営者や先輩社員へのヒアリングを通じて、自社が大切にしている考え方を抽出します。

「故人様への向き合い方」「ご遺族様への接し方」「地域との関わり方」「仕事への取り組み姿勢」など、具体的な場面での行動指針を整理していきます。

次に、抽出した要素を体系的に分類し、理解しやすい形で整理します。

例えば、「お客様第一主義」という抽象的な表現を、「どのようなお問い合わせにも、迅速かつ誠実に対応する」「ご予算にかかわらず、常に心を込めてサービスを提供する」といった具体的な行動指針に変換します。これをさらに自社の方針として、「深夜のお問い合わせにもX時間以内に一次対応を行う」といった、より具体的な基準に落とし込むことも有効です。

この言語化により、新入社員でも自社の哲学を明確に理解できるようになります。

また、既存社員にとっても、改めて自社の価値観を再認識する機会となり、モチベーション向上につながります。

創業者の想いを現代の研修プログラムに落とし込む技術

創業者の想いを現代に伝えるためには、ストーリーテリングの手法を活用した研修プログラムが効果的です。

創業時のエピソード、困難を乗り越えた体験談、地域のお客様との心温まる交流など、具体的な物語を通じて理念を伝えます。

単に「お客様を大切にしましょう」と伝えるよりも、「創業者が真冬の夜中に雪道を歩いてお客様のもとに駆けつけた話」の方が、深く印象に残ります。

現代的な研修手法として、動画コンテンツやワークショップ形式も取り入れます。

創業者や先代経営者のインタビュー映像を制作し、生の声で想いを伝えることができます。

また、参加型のワークショップでは、「もし自分が創業者だったらどう対応するか」といったロールプレイを通じて、理念の実践方法を学びます。

重要なのは、過去の想いを現代の状況に適用する方法を示すことです。

時代は変わっても変わらない価値観と、時代に合わせて進化すべき部分を明確に分けて説明します。

これにより、若い社員でも創業者の想いを自分のものとして受け入れやすくなります。

他社との差別化ポイントを明確にする自社分析手法

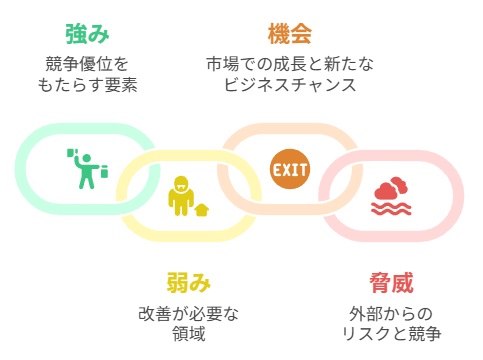

競合他社との差別化ポイントを明確にするためには、客観的な自社分析が不可欠です。

まず、自社の強みと弱みを洗い出し、競合他社と比較できる形で整理します。

SWOT分析(強み・弱み・機会・脅威の分析)などのフレームワークを活用して、体系的に分析を進めます。

具体的には、以下のような項目で比較検討を行います。

サービス内容の違い、価格設定の特徴、施設・設備の独自性、スタッフの対応スタイル、地域との関係性、アフターサービスの充実度などです。

この分析を通じて、自社だけが持つ独自の価値を発見できます。

例えば、「24時間365日、必ず社長が電話に出る」「地元の寺院とのネットワークが充実している」「家族葬専用の小さな式場がある」といった具体的な差別化ポイントが明確になります。

分析結果は、社員全員が理解しやすい形で資料化し、研修で共有します。

各社員が、営業や接客の場面で自信を持って、自社の特徴を説明できるようになることが目標です。

定期的に分析を見直し、市場環境の変化に応じて、差別化ポイントをアップデートしていくことも重要です。

効果的な「自社葬儀について」研修の実施方法

効果的な「自社葬儀について」研修を実施するためには、座学だけでなく実践的な要素を組み合わせることが重要です。また、社員のレベルに応じた段階別のアプローチと、継続的な効果測定システムの構築が成功の鍵となります。

以下の3つの手法を組み合わせることで、確実に成果を上げることができます。

- 座学と実践を組み合わせた自社理念浸透プログラム

- 新入社員から管理職まで段階別の研修カリキュラム設計

- 「自社葬儀について」研修の効果測定と継続改善システム

座学と実践を組み合わせた自社理念浸透プログラム

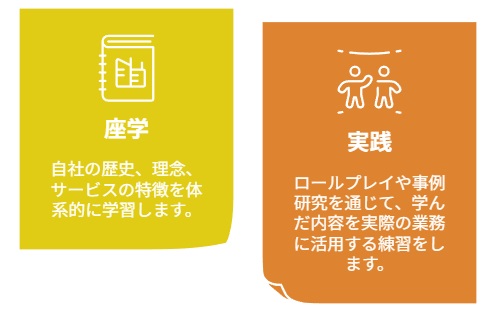

座学と実践をバランス良く組み合わせることで、理念を頭で理解するだけでなく、実際の行動に移せるようになります。

座学部分では、自社の歴史、理念、サービスの特徴を体系的に学習します。

創業者の想い、会社の沿革、地域での実績、お客様からの評価など、自社に関する基本的な知識を確実に身につけます。

この際、単なる暗記ではなく、「なぜそうなったのか」「どんな想いが込められているのか」という背景も含めて理解することが重要です。

実践部分では、ロールプレイや事例研究を通じて、学んだ内容を実際の業務に活用する練習を行います。

「初回のお客様相談でどのように自社の特徴を説明するか」「他社と比較された時にどう対応するか」「クレームが発生した時に自社理念をどう活かすか」といった具体的な場面を想定した訓練を実施します。

グループディスカッションも効果的な手法の一つです。

異なる部署や経験年数の社員が一緒になって、自社の良さについて話し合うことで、新たな気づきや発見が生まれます。

また、先輩社員の体験談を聞くことで、理念が実際の業務でどのように活かされているかを具体的に理解できます。

新入社員から管理職まで段階別の研修カリキュラム設計

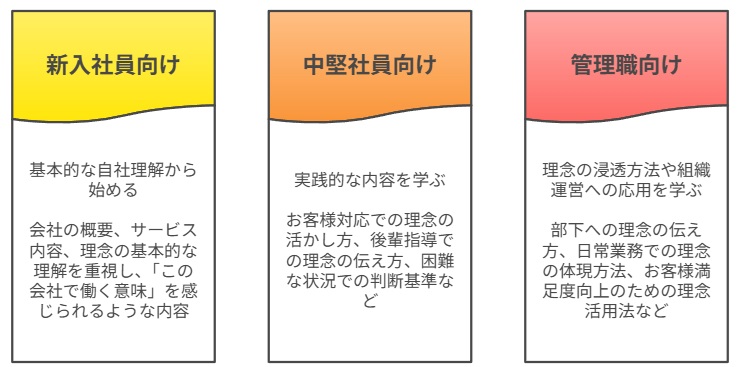

効果的な研修を実施するためには、参加者のレベルに応じた段階別のカリキュラム設計が不可欠です。

新入社員向けの研修では、基本的な自社理解から始まります。

会社の概要、サービス内容、理念の基本的な理解を重視し、「この会社で働く意味」を感じられるような内容にします。

実際の先輩社員との対話時間を多く設け、生の声を聞く機会を提供することで、理念を身近に感じられるようにします。

中堅社員向けの研修では、より実践的な内容に重点を置きます。

お客様対応での理念の活かし方、後輩指導での理念の伝え方、困難な状況での判断基準など、実務に直結する内容を学習します。

また、自社の課題についても率直に議論し、改善のためのアイデアを出し合う場としても活用します。

管理職向けの研修では、理念の浸透方法や組織運営への応用に焦点を当てます。

部下への理念の伝え方、日常業務での理念の体現方法、お客様満足度向上のための理念活用法などを学習します。

さらに、理念を基にした人事評価や目標設定の方法についても検討し、組織全体での理念浸透を推進する役割を担います。

「自社葬儀について」研修の効果測定と継続改善システム

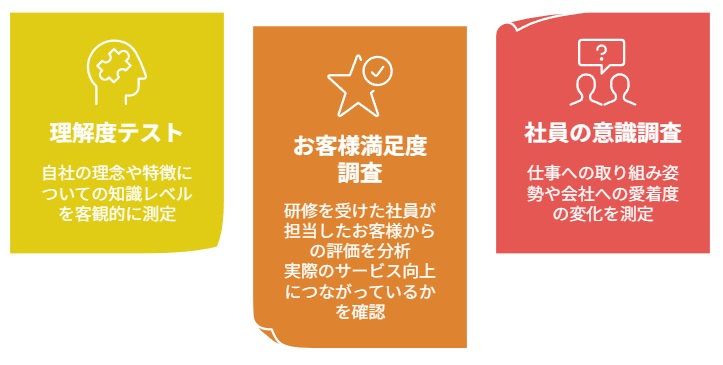

研修の効果を最大化するためには、適切な効果測定と継続的な改善が欠かせません。

効果測定の方法として、研修前後の理解度テスト、お客様満足度調査、社員の意識調査などを実施します。

理解度テストでは、自社の理念や特徴についての知識レベルを客観的に測定します。

お客様満足度調査では、研修を受けた社員が担当したお客様からの評価を分析し、実際のサービス向上につながっているかを確認します。

社員の意識調査では、仕事への取り組み姿勢や会社への愛着度の変化を測定します。

継続改善のためには、定期的な研修内容の見直しが重要です。

社員からのフィードバックを収集し、より効果的な研修方法を模索します。

また、市場環境の変化や競合他社の動向も踏まえて、研修内容をアップデートしていきます。

年間を通じた研修スケジュールを策定し、一回限りではなく継続的な学習機会を提供することで、理念の定着を図ります。

四半期ごとの振り返り研修、年次の総括研修、新サービス導入時の特別研修など、様々な機会を活用して理念の浸透を促進します。

「自社葬儀について」研修がもたらす組織への効果

「自社葬儀について」研修を実施することで、組織には具体的で測定可能な効果が現れます。社員の自社理解度向上が顧客満足度に直結し、競合との差別化が実現され、最終的には明確なROI(投資対効果)として投資効果を確認できます。

以下の3つの効果を通じて、研修投資が確実にビジネス成果につながることを実感していただけるでしょう。

- 社員の自社理解度向上が顧客満足度に与える影響

- 競合との差別化を実現する自社ブランド力強化事例

- 葬儀業 人材研修投資における自社特化型研修のROI

社員の自社理解度向上が顧客満足度に与える影響

社員の自社理解度が向上すると、お客様との接点でより質の高いコミュニケーションが実現され、顧客満足度が大幅に改善されます。

研修を受けた社員は、自社の特徴や強みを具体的に説明できるようになるため、お客様に対してより説得力のある提案ができます。

例えば、「当社は創業以来50年間、地域密着で営業させていただいております」という説明に加えて、「そのため、地元の寺院様とのネットワークが充実しており、ご希望に応じて最適なお寺様をご紹介できます」といった具体的なメリットを伝えられるようになります。

また、自社への理解が深まることで、社員の自信も向上します。自信を持って接客する社員の姿勢は、お客様にも安心感を与えます。

特に葬儀という人生の重要な場面では、「この人に任せて大丈夫」という信頼感が非常に重要になります。

さらに、自社の理念を深く理解した社員は、お客様の状況に応じてより適切な判断ができるようになります。

マニュアル通りの対応ではなく、その場の状況とお客様の気持ちを考慮した、心のこもった対応ができるようになるのです。

この結果、お客様からの評価が向上し、口コミでの紹介や リピート利用の増加につながります。

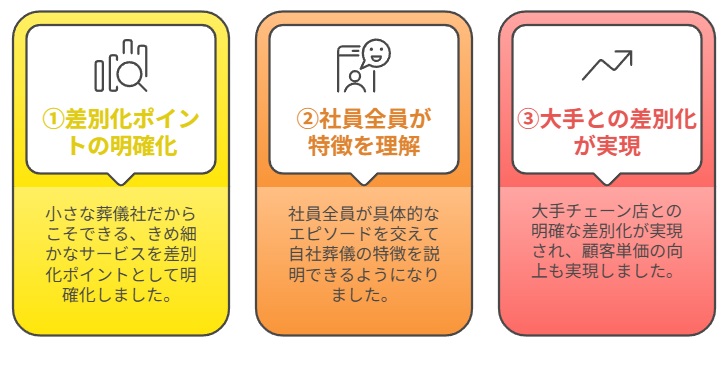

競合との差別化を実現する自社ブランド力強化事例

「自社葬儀について」研修により、明確な差別化が実現された具体的な事例をご紹介します。

ある葬儀社では、「小さな葬儀社だからこそできる、きめ細かなサービス」を差別化ポイントとして明確化しました。

「社長が必ず、最初から最後まで責任を持って担当する」「お客様一組一組に、十分な時間をかけて対応する」といった特徴を、社員全員が具体的なエピソードを交えて説明できるようになりました。

これにより、大手チェーン店との明確な差別化が実現され、顧客単価の向上も実現しています。

葬儀業 人材研修投資における自社特化型研修のROI

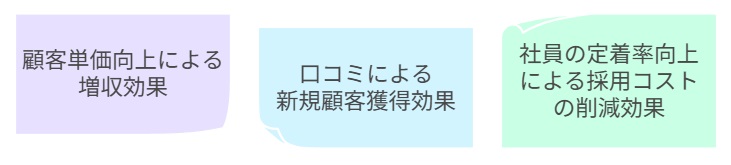

自社特化型研修への投資は、明確に測定可能なROI(投資対効果)を生み出します。

まず、直接的な効果として、顧客単価の向上が挙げられます。

自社の価値を適切に伝えられるようになった社員は、お客様に対してより付加価値の高いサービスを提案できるようになります。

その結果、平均受注単価が向上したという事例も報告されています。

次に、顧客満足度向上による口コミ効果があります。

研修を受けた社員が提供するサービスの質が向上することで、お客様からの評価が高まり、紹介による新規顧客獲得が増加します。

広告費をかけずに新規顧客を獲得できるため、非常に効率的な集客効果が期待できます。

さらに、社員の定着率向上による採用コストの削減効果も無視できません。

自社への理解と愛着が深まった社員は、長期間働き続ける傾向があります。

離職率の低下により、採用費用や新人教育費用を大幅に削減できます。

投資回収期間は、企業の状況によって大きく異なりますが、ひとつのモデルケースとして、数ヶ月から1年程度で成果が見え始めることも考えられます。

顧客単価向上による増収効果、口コミによる新規顧客獲得効果、社員の定着率向上による採用コスト削減効果を合わせると、年間かなり多くの経済効果が期待できます。

こうした効果を積み重ねることで、初年度で投資回収が完了し、2年目以降は純利益として効果を享受できる可能性も十分にあります。

まとめ

「自社葬儀について」研修は、激化する競争環境の中で、持続的な成長を実現するための重要な戦略的投資です。

価格競争から脱却し、自社独自の価値を明確に打ち出すことで、お客様から選ばれ続ける葬儀社になることができます。

創業者の想いや地域との絆といった無形の資産を、具体的なサービス価値として伝えられるようになることで、競合他社との明確な差別化が実現できます。

効果的な研修実施のためには、座学と実践の組み合わせ、段階別のカリキュラム設計、継続的な効果測定が重要です。

一回限りの研修ではなく、年間を通じた体系的な取り組みとして位置づけることで、確実な成果を上げることができます。

また、「自社葬儀について」研修への投資は、顧客満足度向上、顧客単価アップ、口コミによる新規顧客獲得、社員定着率向上など、様々な効果をもたらし、明確なROIとして測定可能です。

変化の激しい葬儀業界において、自社の独自性を活かした人材研修は、今後ますます重要性を増していくでしょう。

ぜひ、自社の特徴と強みを活かした研修プログラムの導入を検討し、持続的な競争優位性の構築を目指してください。

葬儀屋.JPでは

47都道府県

いずれも対応!

全国の葬儀屋さんのホームページ制作、集客の対応を行なっております。

遠方の場合はまずはオンライン会議を行わせていただきます。

![葬儀社のホームページ制作・運用のプロ [葬儀屋.jp]](https://sougiya.jp/wp/wp-content/themes/sougiya-jp-child/images/link-movie2.png)

![「葬儀ポータルの紹介料が悩ましい」「良いところがいっぱいあるけどなかなか伝わらない」「人がぜんぜん採用できない」「今までは電話帳広告でも効果があったのに」「定期的に直接お問い合わせが欲しい…」「強豪会館が近隣にオープンして売り上げが少し落ちた」葬儀場経営者のみなさま、そのお悩みホームページで解決しませんか?葬儀社のホームページのことは葬儀屋.jpにおまかせ!!葬儀屋.jpならココまでサポートします!![ホームページ制作][インターネット広告][人材採用支援][Google My Business][葬儀プラン改善][パンフレットなどの広告物制作]](https://sougiya.jp/wp/wp-content/themes/sougiya-jp-child/images/link-paper2.png)