接遇研修③ 葬儀業「商品説明方法」研修の重要性~顧客満足度向上と売上アップを実現する実践的手法~

葬儀業界において、適切な商品説明は、顧客との信頼関係構築と事業成長の要となります。

「お客様に、商品の価値を正しく伝えられているか不安」 「複雑なサービス体系を、どう分かりやすく説明すれば良いのか」 「競合他社との差別化を図る、説明技術を身につけたい」

このような課題を抱えていらっしゃる葬儀社様は、多いのではないでしょうか。

高齢化社会の進展により、葬儀需要が拡大する一方で、競争の激化により差別化が求められる現在、商品説明力の向上は、事業継続の重要な要素となっています。

本記事では、葬儀業における「商品説明方法」研修の重要性から効果的な研修プログラムの設計、導入プロセス、そして効果測定まで、実践的な手法を体系的に解説いたします。

最後までご覧いただくことで、貴社の商品説明力向上と顧客満足度アップに向けた、具体的な取り組みが明確になることでしょう。

もくじ

葬儀業 人材研修における葬儀業 「商品説明方法」研修の重要性と課題

葬儀業における「商品説明方法」研修は、顧客満足度向上と事業成長を実現するための、重要な人材育成施策です。

感情的配慮が必要な商品説明の難しさと接遇研修の必要性、複雑なサービス体系を分かりやすく伝える技術の習得、そして競合他社との差別化を図る商品説明力の向上が、主要な課題として挙げられます。

- 感情的配慮が必要な商品説明の難しさと葬儀業 接遇研修

- 複雑なサービス体系を分かりやすく伝える技術

- 競合他社との差別化を図る商品説明力

葬儀業の商品説明は、一般的な商品販売とは根本的に異なる特殊性を持っています。

ご遺族様の悲しみに寄り添いながら、適切なタイミングで必要な情報を提供する、高度なコミュニケーション能力が求められます。

また、葬儀プランから法要サービス、相続対策まで多岐にわたるサービス体系を、専門知識のない顧客にも理解しやすく説明する技術が必要です。

感情的配慮が必要な商品説明の難しさと葬儀業 接遇研修

葬儀業の商品説明において最も重要なのは、ご遺族様の心情に寄り添った適切な接遇です。

一般的な商品販売では、売上向上が主目的となりますが、葬儀業ではご遺族様の心の負担を軽減しながら、必要な情報を提供することが求められます。

ご遺族様は深い悲しみの中にいるため、通常の営業トークは適用できません。

まずはご遺族様の気持ちを受け止め、安心感を与える言葉遣いと態度で接することが基本となります。

商品説明の際も「押し売り」と感じられることのないよう、ご遺族様のペースに合わせた説明が必要です。

接遇研修では、声のトーンや表情、身だしなみといった基本的なマナーから、ご遺族様の心理状態を理解した対応方法まで幅広く学習します。

特に、ご遺族様からの質問に対する適切な回答方法や、予算の相談を受けた際の配慮ある対応は、実践的な研修を通じて身につける必要があります。

複雑なサービス体系を分かりやすく伝える技術

現代の葬儀業は、従来の葬儀施行だけでなく多様なサービスを提供しており、その全体像を顧客に分かりやすく説明する技術が重要です。

葬儀プラン、法要サービス、墓石・霊園紹介、相続対策、遺品整理など、関連サービスの幅は年々拡大しています。

しかし、これらのサービスを一度に説明すると、ご遺族様は混乱してしまう可能性があります。

効果的な説明技術として、まず基本的な葬儀プランから説明を始め、ご遺族様の理解度を確認しながら、段階的に関連サービスを紹介する方法があります。

視覚的な資料も重要な要素で、料金体系を一覧表にまとめたり、サービスの流れを図解で説明したりすることで、理解を促進できます。

専門用語の使用は最小限に抑え、日常的な言葉で説明することも大切です。

例えば「納棺」を「お棺にお納めする儀式」と言い換えるなど、ご遺族様の立場に立った表現を心がけます。

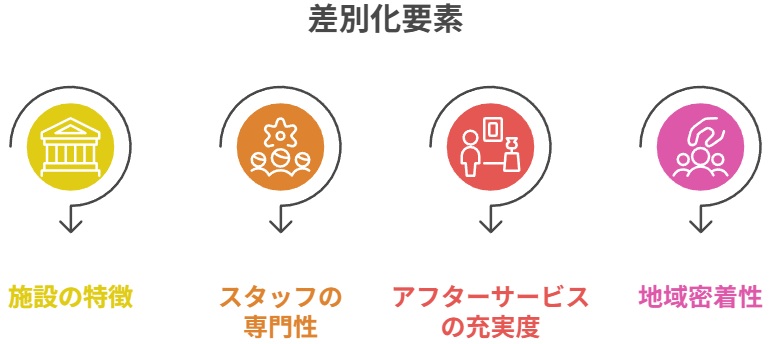

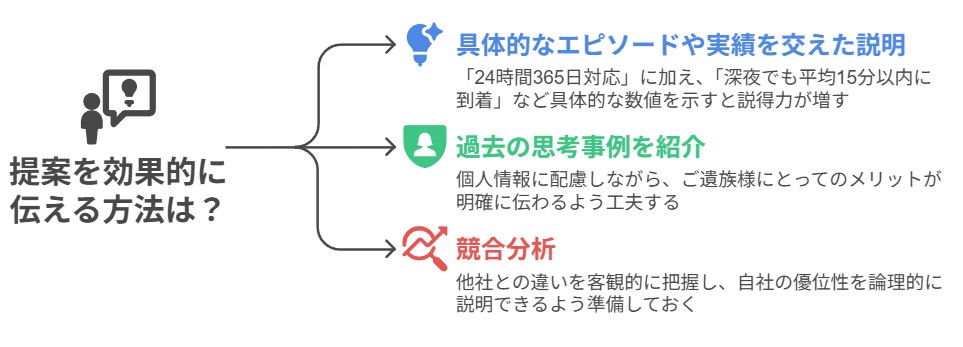

競合他社との差別化を図る商品説明力

葬儀業界の競争激化により、自社の強みを明確に伝える商品説明力が、事業成長の鍵となっています。

単純な価格競争ではなく、自社独自のサービス価値を、ご遺族様に理解してもらうことが重要です。

差別化要素としては、施設の特徴、スタッフの専門性、アフターサービスの充実度、地域密着性などが挙げられます。

これらの要素を効果的に伝えるためには、具体的なエピソードや実績を交えた説明が有効です。

例えば「当社では24時間365日、経験豊富なスタッフが対応いたします」という説明に加え、「深夜の急なご相談でも、平均15分以内に専門スタッフが駆けつけます」といった具体的な数値を示すことで説得力が増します。

また、過去の施行事例を紹介する際は、個人情報に配慮しながら、ご遺族様にとってのメリットが明確に伝わるよう工夫します。

競合分析も重要で、他社との違いを客観的に把握し、自社の優位性を論理的に説明できるよう準備しておく必要があります。

効果的な葬儀業「商品説明方法」研修プログラムの設計と実施方法

効果的な「商品説明方法」研修プログラムは、理論学習と実践演習を組み合わせた体系的な構成が必要です。

パンフレット説明技術の向上から始まり、ロールプレイングによる実践力強化、そして継続的な改善を図るフィードバックシステムの構築まで、段階的なアプローチが効果を発揮します。

- パンフレット説明技術を向上させる実践的研修設計

- ロールプレイングによる実践力強化プログラム

- フィードバックシステムを活用した継続的改善

研修プログラムの設計では、参加者のスキルレベルや、経験年数を考慮した内容構成が重要です。

新入社員向けの基礎研修から、ベテラン職員向けの応用研修まで、段階的な学習プログラムを用意することで、全体的な商品説明力の底上げを図ります。

パンフレット説明技術を向上させる実践的研修設計

パンフレットを活用した商品説明は、葬儀業において最も基本的かつ重要なスキルです。

効果的なパンフレット説明研修では、まず自社のパンフレットの構成と特徴を理解することから始めます。

料金表、サービス内容、施設案内など、各項目の説明順序と重要ポイントを明確にします。

研修では、パンフレットの「見せ方」と「話し方」の両面から技術向上を図ります。

見せ方については、ご遺族様が見やすい角度でパンフレットを提示し、重要な箇所を指差しながら説明する方法を学習します。

話し方では、専門用語を使わず、ご遺族様の理解度に合わせたペースで説明する技術を身につけます。

実践的な研修として、参加者同士でペアを組み、実際のパンフレットを使った説明練習を行います。

この際、説明を受ける側はご遺族様の立場に立って質問や疑問を投げかけ、より実践的な訓練を実施します。

研修後は、説明時間の計測や理解度の確認を通じて、各参加者の改善ポイントを明確にします。

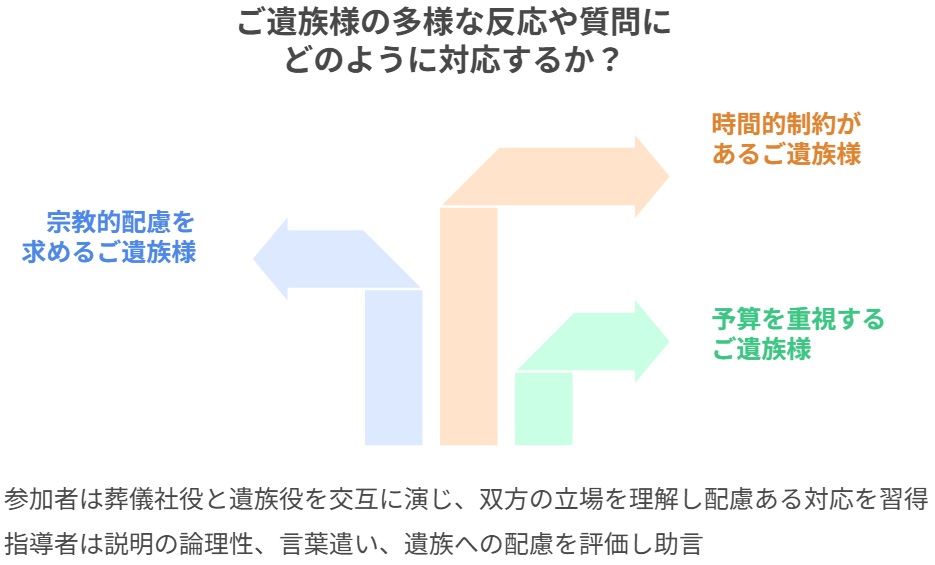

ロールプレイングによる実践力強化プログラム

ロールプレイング研修は、実際の接客場面を想定した実践的な訓練方法として、高い効果を発揮します。

葬儀業の商品説明では、ご遺族様の多様な反応や質問に、適切に対応できる応用力が求められるため、様々なシナリオを設定した練習が必要です。

ロールプレイングのシナリオには、予算を重視するご遺族様、宗教的配慮を求めるご遺族様、時間的制約があるご遺族様など、実際に遭遇する可能性の高い状況を含めます。

研修参加者は、葬儀社スタッフ役とご遺族様役を交互に演じることで、双方の立場を理解し、より配慮のある対応を身につけます。

指導者は各ロールプレイングを観察し、説明の論理性、言葉遣いの適切性、ご遺族様への配慮などの観点から評価とアドバイスを提供します。

特に重要なのは、ご遺族様からの突発的な質問や、要望に対する対応力の向上です。

「もっと安いプランはないか」「他社との違いは何か」といった質問に対し、慌てることなく適切に回答できるよう反復練習を行います。

研修の最後には、参加者全員で優れた対応事例を共有し、組織全体のスキル向上を図ります。

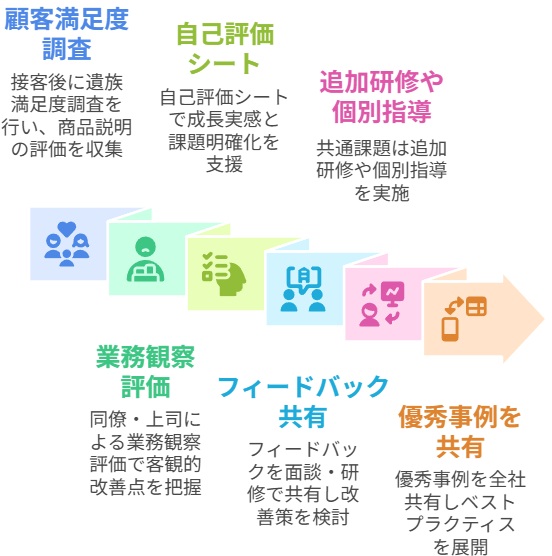

フィードバックシステムを活用した継続的改善

商品説明研修の効果を最大化するためには、研修後の継続的な改善システムが不可欠です。

定期的なフィードバック収集と分析により、研修内容の改善と個人スキルの向上を図ります。

フィードバックシステムは、複数の情報源から多角的に評価を収集する仕組みとして構築します。

まず、実際の接客後にご遺族様からの満足度調査を実施し、商品説明に関する評価を収集します。

同時に、同僚や上司による業務観察評価も定期的に実施し、客観的な視点からの改善点を把握します。

自己評価シートの活用も重要で、研修参加者が自身の成長を実感し、課題を明確にできるよう支援します。

収集したフィードバックは、個人面談や定期的な研修会で共有し、具体的な改善策を検討します。

特に、共通して指摘される課題については、追加研修や個別指導の実施を検討します。

また、優秀な成果を上げたスタッフの成功事例を組織全体で共有し、ベストプラクティスの水平展開を図ります。

このようなフィードバックサイクルを継続することで、組織全体の商品説明力が持続的に向上します。

葬儀業「商品説明方法」研修の導入プロセスと成功のポイント

「商品説明方法」研修の成功には、戦略的な導入プロセスと組織全体の協力体制が重要です。

現状分析に基づく研修計画の立案、経営層から現場スタッフまでを巻き込む推進体制の構築、そして外部専門家の活用と内製化のバランス戦略が、成功の鍵となります。

- 現状分析から始める研修計画の立案方法

- 経営層から現場まで巻き込む推進体制の構築

- 外部専門家の活用と内製化のバランス戦略

研修導入の初期段階では、自社の現状を正確に把握し、課題の優先順位を明確にすることが重要です。

その上で、段階的な実施計画を策定し、組織全体のコミットメントを得ながら着実に進めていきます。

現状分析から始める研修計画の立案方法

効果的な「商品説明方法」研修の導入には、自社の現状を客観的に分析することから始めます。

現状分析では、スタッフの商品説明スキル、顧客満足度、競合他社との比較、売上への影響など、多角的な観点から評価を行います。

スタッフスキルの分析では、個人別の商品説明能力を評価し、強みと弱みを明確にします。

具体的には、実際の接客場面を観察したり、模擬的な商品説明を実施したりして、客観的な評価を行います。

顧客満足度調査も重要な要素で、過去の施行におけるご遺族様からのフィードバックを分析し、商品説明に関する課題を抽出します。

競合分析では、他社の商品説明手法や研修制度を調査し、自社の相対的な位置を把握します。

これらの分析結果を基に、研修の目標設定と優先課題の特定を行います。

例えば、新入社員の基礎スキル向上が急務なのか、ベテラン社員の応用力強化が必要なのかを明確にします。

研修計画では、短期目標と長期目標を設定し、段階的な実施スケジュールを策定します。

予算配分や人員配置も含めた包括的な計画により、実現可能性の高い研修プログラムを構築します。

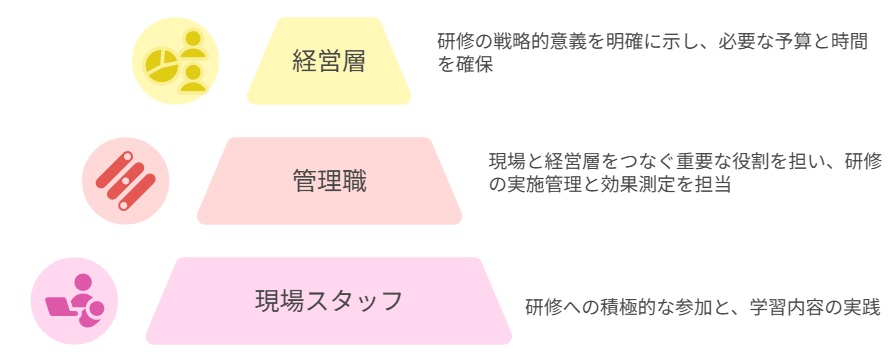

経営層から現場まで巻き込む推進体制の構築

「商品説明方法」研修の成功には、経営層のリーダーシップと、現場スタッフの積極的な参加が不可欠です。

推進体制の構築では、各階層の役割と責任を明確にし、組織全体で研修に取り組む環境を整備します。

経営層は研修の戦略的意義を明確に示し、必要な予算と時間を確保する責任があります。

また、研修成果を事業成長につなげるための具体的な目標設定と、評価制度の整備も重要な役割です。

管理職層は、現場と経営層をつなぐ重要な役割を担い、研修の実施管理と効果測定を担当します。

現場スタッフの研修参加を促進し、日常業務との両立を支援することも、管理職の重要な責務です。

現場スタッフには、研修への積極的な参加と、学習内容の実践が求められます。

同時に、研修で得た知識やスキルを同僚と共有し、組織全体のレベル向上に貢献することも期待されます。

推進体制では、定期的な進捗確認会議や成果報告会を設け、各階層間のコミュニケーションを活性化します。

また、研修参加者のモチベーション維持のため、優秀な成果に対する表彰制度や昇進への反映なども検討します。

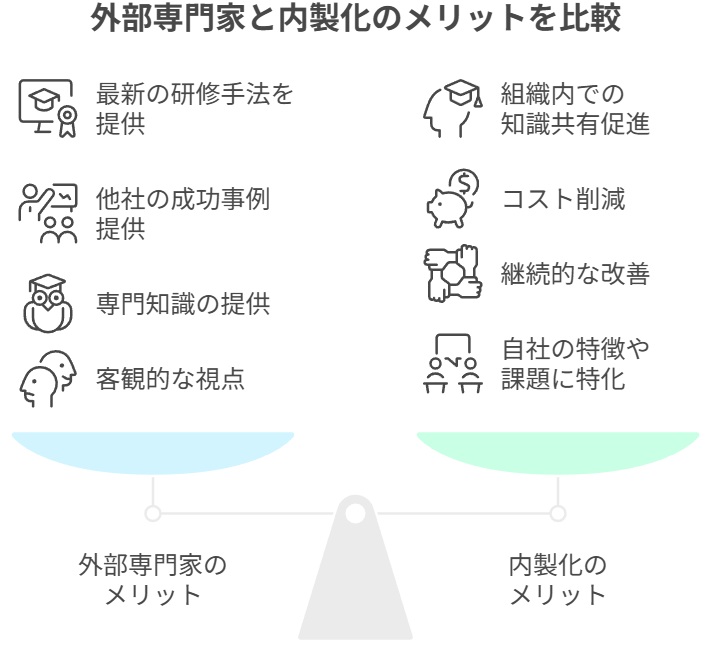

外部専門家の活用と内製化のバランス戦略

「商品説明方法」研修の実施において、外部専門家の活用と内部での研修体制構築のバランスが重要です。

それぞれの特徴を理解し、自社の状況に応じた最適な組み合わせを選択します。

外部専門家の活用メリットは、客観的な視点と専門的な知識による、高品質な研修プログラムの提供です。

葬儀業界に精通したコンサルタントや研修講師は、業界特有の課題を理解し、効果的な解決策を提案できます。

また、他社の成功事例や最新の研修手法を取り入れることで、より実践的な内容を提供できます。

一方、内製化のメリットは、自社の特徴や課題に特化した研修内容の構築と、継続的な改善が可能なことです。

社内の優秀なスタッフを講師として育成することで、研修コストの削減と組織内での知識共有も促進されます。

効果的なバランス戦略として、初期導入時は外部専門家の支援を受けながら研修体制を構築し、段階的に内製化を進める方法があります。

外部専門家には、研修プログラムの設計支援と社内講師の育成を依頼し、長期的には自社での運営を目指します。

また、定期的な外部評価や最新情報の提供を受けることで、研修品質の維持と向上を図ります。

予算配分では、初期投資として外部専門家への費用を確保し、中長期的には内製化による効率化を図る計画を策定します。

葬儀業「商品説明方法」研修の効果測定とROI最大化の方法

「商品説明方法」研修の投資効果を最大化するためには、適切な効果測定システムの構築が不可欠です。

定量的なKPI(重要業績評価指標)設定による効果測定、定性的評価を組み合わせた総合的検証、そして継続的改善によるROI(投資収益率)向上の実践が、成功の要となります。

- KPI設定による定量的な効果測定システム

- 定性的評価を組み合わせた総合的効果検証

- 継続的改善によるROI向上の実践事例

効果測定では、研修前後の変化を客観的に把握し、改善点を明確にすることが重要です。

数値で測定可能な指標と、数値化が困難な質的要素の両面から、包括的な評価を実施します。

KPI設定による定量的な効果測定システム

商品説明研修の効果を客観的に評価するため、明確なKPI(重要業績評価指標)の設定が必要です。

KPIは、研修の目的と直接関連する指標を選定し、測定可能で具体的な数値目標を設定します。

主要なKPIとして、顧客満足度スコア、平均受注金額、成約率、リピート率などが挙げられます。

顧客満足度スコアは、施行後のアンケート調査で商品説明に関する評価を5段階で測定し、研修前後の変化を比較します。

平均受注金額は、商品説明力の向上により、適切なプランの提案ができているかを示す重要な指標です。

月次または四半期ごとに集計し、研修実施前の同期間と比較することで効果を測定します。

成約率は、初回相談から契約に至る割合を算出し、商品説明の説得力向上を評価します。

リピート率は、法要サービスや関連商品の利用状況を測定し、長期的な顧客関係構築への効果を確認します。

KPIの測定では、データ収集の仕組みを整備し、定期的なモニタリングを実施します。

CRMシステムや顧客管理ツールを活用し、効率的なデータ収集と分析を行います。

| *CRMシステム:顧客関係管理(Customer Relationship Management)のこと。 顧客と良好な関係を築き、維持するためのツールで、顧客情報や購買履歴などを管理するシステム |

また、KPIの達成状況は組織全体で共有し、改善に向けた具体的なアクションプランを策定します。

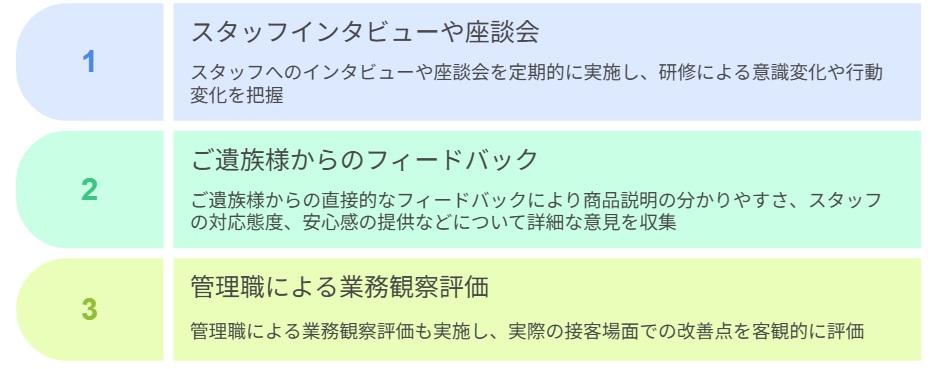

定性的評価を組み合わせた総合的効果検証

定量的指標だけでは測定困難な研修効果を把握するため、定性的評価を組み合わせた総合的な検証が重要です。

定性的評価では、スタッフの意識変化、コミュニケーション能力の向上、チームワークの改善など、数値化が困難な要素を評価します。

スタッフへのインタビューや座談会を定期的に実施し、研修による意識変化や行動変化を把握します。

具体的には、商品説明に対する自信の向上、ご遺族様への配慮意識の変化、同僚との情報共有の活発化などを確認します。

ご遺族様からの直接的なフィードバックも重要な評価要素で、商品説明の分かりやすさ、スタッフの対応態度、安心感の提供などについて詳細な意見を収集します。

管理職による業務観察評価も実施し、実際の接客場面での改善点を客観的に評価します。

観察項目には、説明の論理性、言葉遣いの適切性、資料の効果的活用、ご遺族様への配慮などを含めます。

これらの定性的評価結果は、定量的指標と組み合わせて総合的な効果検証を行います。

数値的な改善が見られない場合でも、定性的な改善が確認されれば、長期的な効果が期待できると判断します。

また、定性的評価で発見された課題は、次期研修プログラムの改善に活用します。

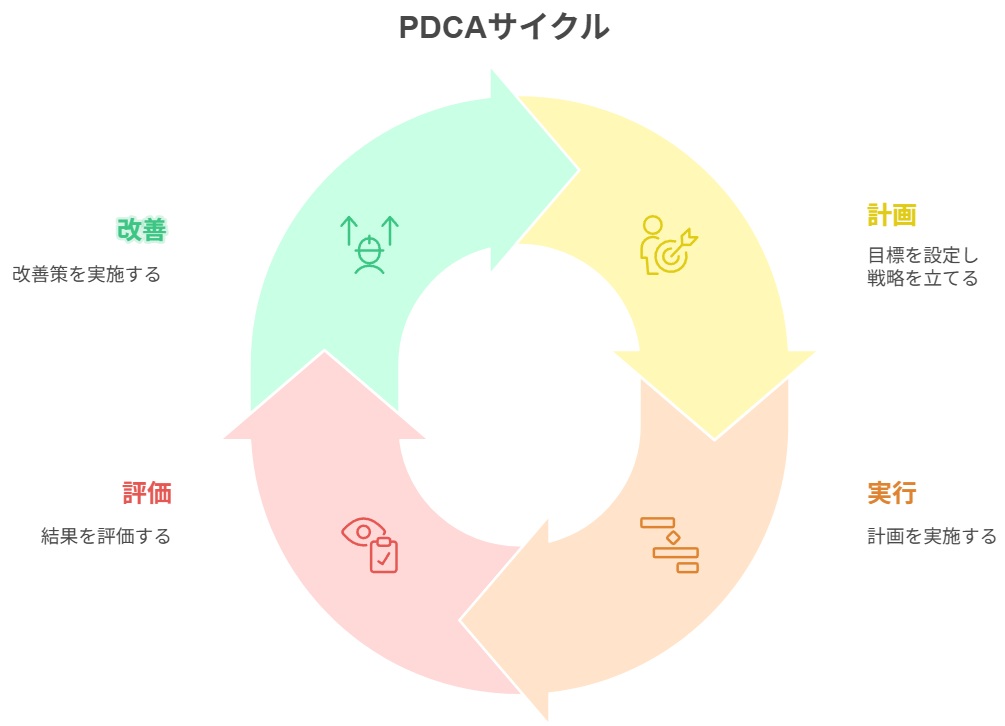

継続的改善によるROI向上の実践事例

商品説明研修のROI(投資収益率)を向上させるためには、継続的な改善サイクルの構築が不可欠です。

PDCA(計画・実行・評価・改善)サイクルを活用し、研修効果の最大化を図ります。

実践事例として、ある葬儀社では研修導入初年度に平均受注金額が向上し、投資回収期間を大幅に短縮しました。

この成功要因として、月次での効果測定と迅速な改善実施が挙げられます。

具体的な改善プロセスでは、まず月次でKPIの進捗を確認し、目標未達の項目について原因分析を実施します。

分析結果に基づき、研修内容の修正や追加的な個別指導を実施し、翌月の改善を図ります。

例えば、成約率の向上が見られない場合は、クロージング技術に特化した追加研修を実施したり、優秀なスタッフによるメンタリング制度を導入したりします。

また、顧客満足度の向上が課題の場合は、接遇マナーや共感的対応に焦点を当てた研修を強化します。

成功事例の横展開も重要で、優秀な成果を上げたスタッフの手法を分析し、組織全体で共有します。

このような継続的改善により、研修効果は段階的に向上し、長期的なROI最大化を実現できます。

さらに、研修で培ったスキルは、新サービスの展開や市場拡張時にも活用でき、投資効果の持続的な拡大が期待できます。

まとめ

葬儀業における「商品説明方法」研修は、顧客満足度向上と事業成長を両立させる重要な経営戦略です。

感情的配慮が求められる葬儀業界特有の商品説明技術は、体系的な研修プログラムと継続的な改善により確実に向上させることができます。

効果的な研修実施には、現状分析に基づく計画立案、全社的な推進体制の構築、そして外部専門家と内製化のバランス戦略が重要となります。

また、定量的・定性的評価を組み合わせた効果測定システムにより、研修投資のROI最大化を図ることが可能です。

商品説明力の向上は、単なるスキルアップにとどまらず、ご遺族様との信頼関係構築、競合他社との差別化、そして持続的な事業成長につながる重要な要素です。

今後の葬儀業界において、「商品説明方法」研修は必要不可欠な取り組みとなるでしょう。

貴社においても、本記事で紹介した手法を参考に、自社の状況に適した「商品説明方法」研修の導入を検討されることをお勧めいたします。

継続的な改善と組織全体のコミットメントにより、必ず成果を実感していただけるはずです。

葬儀屋.JPでは

47都道府県

いずれも対応!

全国の葬儀屋さんのホームページ制作、集客の対応を行なっております。

遠方の場合はまずはオンライン会議を行わせていただきます。

![葬儀社のホームページ制作・運用のプロ [葬儀屋.jp]](https://sougiya.jp/wp/wp-content/themes/sougiya-jp-child/images/link-movie2.png)

![「葬儀ポータルの紹介料が悩ましい」「良いところがいっぱいあるけどなかなか伝わらない」「人がぜんぜん採用できない」「今までは電話帳広告でも効果があったのに」「定期的に直接お問い合わせが欲しい…」「強豪会館が近隣にオープンして売り上げが少し落ちた」葬儀場経営者のみなさま、そのお悩みホームページで解決しませんか?葬儀社のホームページのことは葬儀屋.jpにおまかせ!!葬儀屋.jpならココまでサポートします!![ホームページ制作][インターネット広告][人材採用支援][Google My Business][葬儀プラン改善][パンフレットなどの広告物制作]](https://sougiya.jp/wp/wp-content/themes/sougiya-jp-child/images/link-paper2.png)