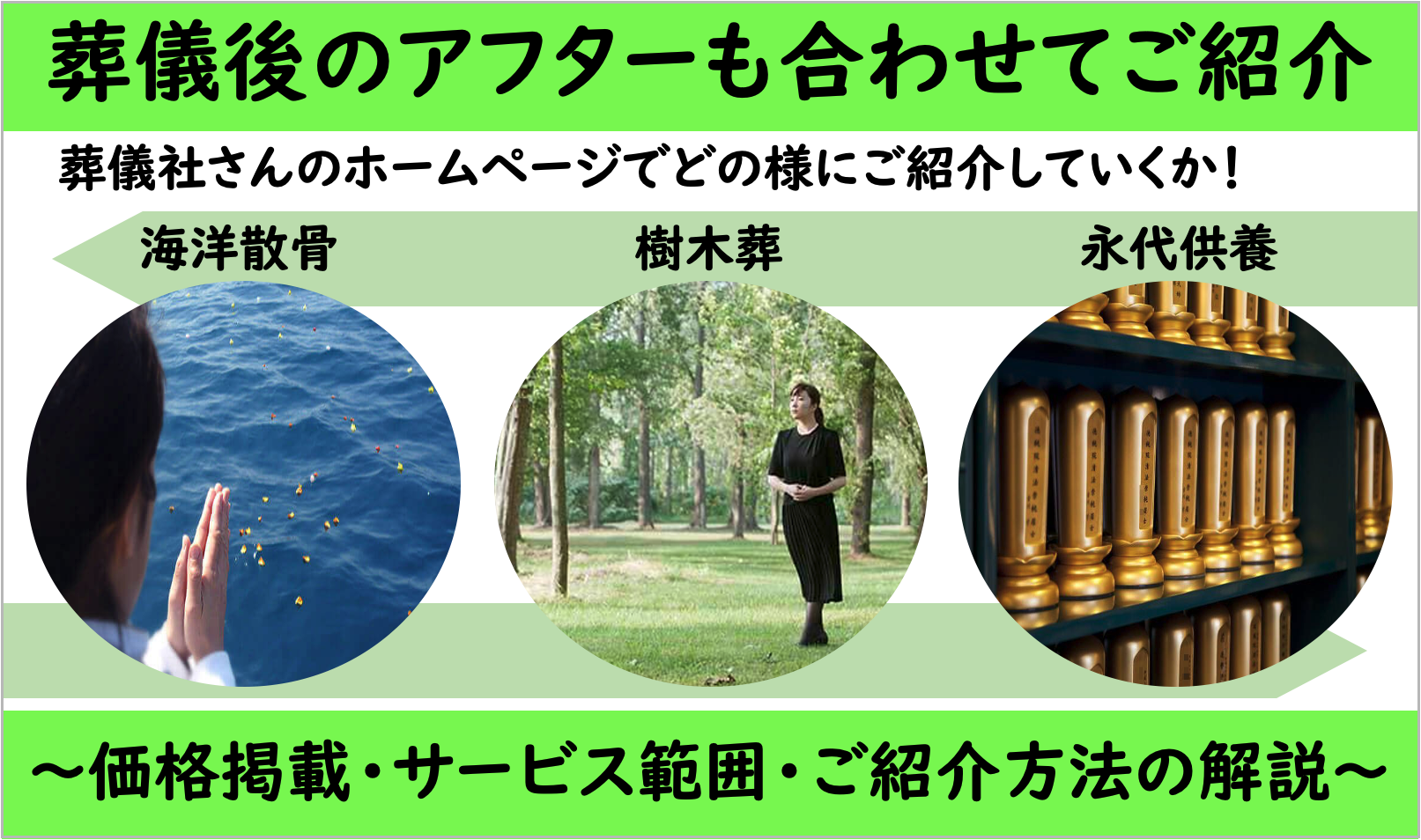

葬儀社さんホームページで紹介したい海洋散骨、樹木葬、永代供養サービスの徹底解説

「葬儀が終わった後も、何かあったらあの葬儀社さんに相談したい」—ご遺族様のそんな思いに応えられる体制づくりが、これからの葬儀社経営において重要性を増しています。

特に、お墓の継承や供養の方法について悩まれるご家族は年々増加しており、「海洋散骨」「樹木葬」「永代供養」といったサービスへの関心が高まっています。

こうした情報を公式サイトに掲載することで、既存のお客様との信頼関係を深めるだけでなく、新たなお問い合わせの獲得にもつながります。

本記事では、これらのサービスをサイトに掲載する意義と、具体的な掲載方法について詳しく解説いたします。

もくじ

なぜ「自然志向の供養」が注目されているのか

少子化や核家族化が進むなか、「墓を継ぐ人がいない」「子どもに負担をかけたくない」という声が増えています。

また、自然の中で穏やかに眠りたいという希望や、宗教にとらわれない自由な供養の形を求める人も少なくありません。

このような背景から、海洋散骨・樹木葬・永代供養といった方法が注目されるようになりました。

いずれも「自然への回帰」や「後世への負担軽減」という考えに基づいた供養の形であり、ご遺族の精神的な区切りをつける“新しい支え”としても選ばれています。

葬儀社がこうしたサービスを案内することは、「お別れを支える」だけでなく「これからを支える」姿勢を示すことにもなります。

それは単なるサービス拡充ではなく、信頼の継続を形にする取り組みといえるでしょう。

海洋散骨・樹木葬・永代供養を葬儀社サイトに掲載すべき理由

海洋散骨や樹木葬、永代供養といったサービスへの関心は高まる一方で、「どこに相談すればよいのか」と迷われる方が増えています。

公式サイトでの情報発信が、お客様との継続的な関係を築き、新たな問い合わせを生み出す鍵となる理由を、3つの視点からご説明します。

情報収集方法の変化への対応

最近では、供養に関する情報を調べる際、インターネットで検索される方が増えています。特に、故人様のご家族(お子様やお孫様の世代)が、ご高齢のご遺族様に代わって情報を集めるケースが多く見られます。

「地域名 + 海洋散骨」「○○市 樹木葬」「永代供養 費用」といった言葉で検索すると、さまざまな業者のサイトが表示されます。この時、もし葬儀社様のサイトにこれらの情報が掲載されていれば、「以前お世話になった葬儀社のサイトだ」と気づいていただけます。

一方、掲載がなければ、せっかくのご縁があっても、他の業者へと問い合わせが流れてしまう可能性があります。

信頼関係の強化と顧客満足度の向上

葬儀をご依頼いただいたお客様との間には、すでに信頼関係が築かれています。この関係性こそが、葬儀社の大きな強みです。

初めて問い合わせる業者に比べ、「顔の見える関係」があることで、ご遺族は安心してご相談いただけます。「あの時の担当者さんに相談したい」「この葬儀社なら誠実に対応してくれる」という信頼感は、何物にも代えがたい財産です。

しかし、こうした強みも、サービスを提供していることが伝わらなければ活かすことができません。公式サイトに情報を掲載することで、「この葬儀社に相談してもよいのだ」という安心感をお届けすることができます。

SEO・MEOの面でも効果的

公式サイトに「海洋散骨」「樹木葬」「永代供養」といったページを設けることで、検索エンジンからの問い合わせも期待できます。

例えば、地域名と「樹木葬」を組み合わせて検索した方が、葬儀社様のサイトを見つける可能性が高まります。結果的に、これまで接点のなかった方からのお問い合わせにもつながり、新規のお客様との出会いの機会が広がります。

また、こうした情報発信は「地域の供養について、幅広く対応できる葬儀社」という印象を与え、企業としての信頼性向上にも寄与します。

海洋散骨サービスの紹介方法

海洋散骨サービスを自社ホームページで紹介する際は、特にご年配の方にとって馴染みの薄い供養方法であることを念頭に置き、分かりやすく丁寧な情報提供を心がけることが重要です。

サービス内容や料金の明確な提示はもちろん、法的な適正性や当日の流れなど、お客様が不安に感じやすいポイントを先回りして解消する構成が求められます。

ここでは、海洋散骨サービスページに掲載すべき基本的な項目と、各項目で伝えるべき内容について解説します。

海洋散骨紹介ページに掲載すべき項目

海洋散骨は比較的新しい供養方法であるため、お客様は「本当に大丈夫なのか」「手続きは複雑ではないか」といった不安を抱えています。

以下の項目を網羅し、透明性の高い情報開示を行うことで、お客様の信頼を獲得し、「この葬儀社に任せたい」という決断を後押しします。

①海洋散骨とは:そもそも海洋散骨とはどういった供養方法なのか解説する

海洋散骨サービスページには、まず「海洋散骨とは何か」を分かりやすく説明する項目を設けましょう。多くのお客様にとって馴染みの薄い供養方法のため、粉末化したご遺骨を海へ還す供養であること、お墓の管理負担がない点、自然回帰への想いを叶えられる点などを丁寧に解説することが重要です。

専門用語を避け、初めて検討される方にも理解しやすい表現を心がけてください。この基礎説明があることで、お客様の不安を解消し、問い合わせへとつなげやすくなります。

②取り扱っているプラン紹介:お客様のニーズに合わせた選択肢を

希望の散骨方法や規模に合った選択肢を提供するために、複数のプランを用意することで顧客満足度が向上します。

ページ内では「ご遺族様が乗船する個別散骨」「ご遺族が乗船しない委託散骨」「他の方と合同で行う合同散骨」など、料金体系とサービス内容を明確に提示しましょう。

料金には何が含まれ(例:粉骨代、乗船料、散骨証明書発行)、何が含まれないのかを詳細に記載し、透明性を確保することがお客様の信頼に繋がります。

③海洋散骨の流れ:代表的なプランの散骨当日の流れを紹介

お客様が当日のイメージを持てるよう、代表的なプラン(個別散骨など)の当日の流れを時系列で紹介しましょう。

集合から出港、散骨ポイントへの移動、散骨セレモニー、帰港までの一連の流れを具体的に記載することで、お客様の不安を軽減できます。

可能であれば、散骨の様子を示す写真(他のお客様の実例など、許可を得たもの)を掲載すると、よりイメージが伝わりやすくなります。

④散骨できる海域:対応エリアの説明

対応できる散骨海域や出港する港の情報を掲載しましょう。「○○沖」「○○湾」など具体的なエリア名と、出港地点のアクセス情報を記載することで、地域のお客様にとっての利便性が伝わります。

単に対応エリアを示すだけでなく、その海域を選定した理由(例:静穏性、アクセス、自然環境への配慮)を記載することで、お客様に安心感を与えられます。

また、「故人様ゆかりの海での散骨相談可能」など、柔軟な対応ができる場合は、その点もアピールポイントとなります。地域密着型の強みを活かした情報発信を心がけましょう。

⑤申し込みの流れ:簡単で安心な手続きを案内

お客様が安心して問い合わせできるよう、最初の相談から散骨実施までの全体の流れを段階的に説明しましょう。

「お問い合わせ→ご相談・プラン提案→お申し込み→日程調整→ご遺骨のお預かり(粉骨処理)→散骨実施」といった流れを、ステップごとに明示してください。

特に、ご遺骨の引き渡し方法(郵送、持ち込みなど)や、必要書類(埋葬許可証など)を明確に案内することで、お客様の手間を減らし、スムーズな申し込みを促します。

また、生前予約の可否についても言及し、終活中のお客様へのアプローチにも繋げましょう。電話番号やWebフォームなど、問い合わせ方法も分かりやすく配置し、アクションへの導線を明確にすることが重要です。

⑥海洋散骨が選ばれている理由:メリットの紹介とお客様の声

お客様が海洋散骨を選択する判断材料となるよう、このサービスのメリットや選ばれている背景を解説しましょう。

「経済的な負担軽減」「承継者不要の安心感」「自然に還りたいという故人の願いの実現」など、具体的な理由を分かりやすく説明しましょう。

単なる商品説明ではなく、「こんなお悩みを持つ方に適しています」というかたちで、お客様の課題解決につながることを示すと効果的です。

さらに、実際にサービスを利用されたお客様の「声」を掲載することで、サービスの信頼性が高まります。

⑦海洋散骨に関する法令やガイドラインに関する解説:信頼性を高める

海洋散骨の適法性について不安を持つお客様も多いため、法的位置づけやガイドライン遵守について説明しましょう。

法務省の見解、厚生労働省のガイドライン、提携業者が遵守している自主規制ルール(粉骨のサイズ、散骨場所の選定基準、環境配慮など)を記載することで、サービスの信頼性が高まります。

「適切な方法で実施している」という安心感を提供することが、お客様の意思決定を後押しします。

⑧その他:お客様の不安を解消するQ&A

散骨の当日の詳細や、利用に関する細かな疑問点を網羅的に掲載します。特に「ご遺族が乗船できるか(同行の可否)」「散骨証明書の発行有無」「荒天時の対応・延期規定」「当日の服装・持ち物」などは、必ず掲載すべき項目です。

よくある質問(FAQ)形式で分かりやすくまとめ、お客様の不安や疑問点を事前に解消することで、問い合わせへの心理的なハードルを下げ、申し込みに繋げやすくします。

海洋散骨を紹介している葬儀社ホームページ7選

成功事例から学ぶことは、自社サイトのコンテンツ制作において最も効率的かつ効果的な手法です。ここでは、既に海洋散骨サービスを自社ホームページ内で積極的に展開し、顧客獲得に成功している葬儀社様の事例を7つ厳選してご紹介します。

小さなお葬式の海洋散骨ページは、トップビジュアルで「66,000円(税込)~」と明確な料金を大きく表示し、コスト意識の高いお客様へ訴求する構成となっています。

海洋散骨が選ばれる理由として、墓地購入費用や管理費が不要な点、無宗教の方にも対応できる点、故人様の希望を叶えられる点を簡潔に整理しており、メリットが一目で理解できます。

散骨の流れについては、遺骨のお預かりから粉末加工、船上セレモニー、散骨証明書の発行まで4ステップで視覚的に説明しています。

また、対応エリアを日本地図上でクリック選択できる仕組みを採用し、全国対応の広さと利便性をアピールしている点が特徴的です。

情報を絞り込みつつ、必要な要素を網羅したシンプルで分かりやすいページ構成となっています。

事例2.イオンのお葬式様

イオンのお葬式の海洋散骨ページは、冒頭で「海が大好きだったあの人に」という共感を呼ぶメッセージを配置し、感情面からお客様に訴えかける構成が特徴的です。

プラン紹介では、委託散骨の「おまかせプラン」から貸切の「かしきりプラン」まで6種類が用意されているほか、ペット散骨や証明書のみ発行するプランなど、多様なニーズに対応している点が強みです。

各プランの料金を明確に表示し、粉骨料金が別途必要なケースも丁寧に説明しています。散骨の流れは写真付きで5ステップに分けて紹介し、動画も掲載することで臨場感を高めています。

特に充実しているのが法令・ガイドラインの項目で、日本海洋散骨協会のガイドラインを詳細に解説し、粉骨の義務、散骨場所の選定基準、環境配慮など7項目を表形式で明示することで、サービスの信頼性と透明性を高めています。

事例3.株式会社 家族葬様

株式会社家族葬では、海洋散骨を単独サービスとしてだけでなく、葬儀とセットにしたプランとして提供している点が最大の特徴です。

「葬儀から散骨まですべてを一貫して承る」ことを強みとし、お客様が個別に手配する手間を省ける利便性を訴求しています。

プラン紹介では、代行散骨、合同乗船、貸切の3つに加え、散骨後の「船上法要プラン」という独自のアフターサービスも用意し、継続的な供養ニーズにも対応しています。

使用する船舶についての説明が充実しており、米国製50フィート級クルーザー、船酔い軽減のスタビライザー搭載、屋上デッキ付きなど、設備面での安心感を具体的に伝えています。

散骨の流れは図解で視覚的に示し、葬祭ディレクター資格を持つスタッフが対応する点も明記することで、葬儀社としての専門性と信頼性をアピールしています。

2ページ構成で、通常の葬儀プランと海洋散骨をセットにしたプランと、公営斎場プランに海洋散骨を組み合わせるページを使い分けている点も特徴的です。

事例4.さがみ典礼様

さがみ典礼の海洋散骨ページは、冒頭で日本海洋散骨協会と全国海洋散骨船協会の認定マークを大きく掲載し、第三者機関による信頼性の証明を前面に打ち出している点が特徴的です。

プラン紹介では、散骨エリアにより船の大きさや料金が異なることを明記し、地域特性に応じた柔軟な対応を示しています。

「よくあるご質問」セクションが充実しており、服装・ライフジャケット着用、BGM対応、分骨や既存のお墓からの改葬、必要書類、宗教対応、散骨後の追悼クルージングなど、お客様が実際に気になる細かな疑問に丁寧に答えています。

特に法令に関する解説では、1991年の厚生省や法務省の見解を引用しながら、散骨の適法性と「節度をもって行う」という判断基準を詳しく説明し、さらに周囲への配慮として喪服を控えるよう依頼するなど、社会的配慮の重要性まで言及している点が特徴です。

また、GPS記録による正確な散骨地点の保存も明記し、アフターサービスへの配慮も見られます。

事例5.人生の記憶 えにし様

人生の記憶えにしの海洋散骨ページは、トップページと3つのプラン別ページで構成されており、各プランの詳細を個別ページで丁寧に解説している点が特徴です。

トップページでは海洋散骨の基本的な意義を「生命の源ともいえる広い海へお骨を散骨することは、本当の意味でのご供養なのかもしれません」という情緒的な表現で伝え、お客様の共感を呼ぶ構成となっています。

委託散骨プランのページでは、単なる代行ではなく「事務的で流れ作業的な散骨は行わない」と明言し、故人の好きだった音楽を流す、スタッフ全員で黙祷するなど、心を込めた対応を強調しています。

合同散骨プランでは費用を抑えながらも自らの手で送れる点を、チャーター散骨プランでは家族だけでゆっくりお別れできる点をそれぞれ訴求しています。

各プランページは簡潔ながら、プランごとの特徴と選ぶべき理由を明確に示す構成で、お客様が自分に合ったプランを選びやすい設計となっています。

事例6.池田葬祭様

池田葬祭の海洋散骨紹介ページは、「海洋散骨の注意事項」という独自の切り口で構成されている点が特徴的です。

他社がプランやメリットを前面に打ち出すのに対し、池田葬祭は散骨を検討する際に注意すべき実務的なポイントを重視しています。

具体的には、ご遺骨を2~3mm程度まで粉末化する必要性、全部散骨してしまうと供養の対象がなくなるため一部を手元供養やお墓に残すことを推奨する提案、散骨に対する認識が少ないため親族間で事前に話し合っておくべきという現実的なアドバイス、既にお墓に納骨されている場合の改葬手続きの必要性など、お客様が見落としがちな重要事項を丁寧に説明しています。

加えて、利用者の声が掲載されており、遠方からの利用や郵送対応、丁寧な説明・配慮といった実体験での安心感も訴求。

プラン紹介や料金表よりも、散骨を選択する前に知っておくべき注意点や手続き面の情報提供を優先した構成となっており、葬儀社として顧客の将来的なトラブルを防ぐための配慮が感じられる内容です。

※同社で取り扱っているのは、散骨代行プランのみです。

事例7.セレモニー様

セレモニーグループの海洋散骨紹介ページでは、「海を愛する人が選んだエンディング」というキャッチコピーで、新しい供養のかたちを直感的に伝えています。

プラン案内として「代行散骨」「合同散骨」「貸切散骨」「法要クルーズ」など複数を明示し、利用者が目的や予算に応じて選びやすく設計されています。

ページ中盤では「創業60年」の冠婚葬祭実績を背景に、遺骨を直接預かることで責任ある運用を行っている旨を明記。さらに、国(厚生労働省)ガイドライン準拠を強調し、「散骨に関するガイドライン」に則ったサービス運営であることを明示しています。

Q&Aや流れ・船舶紹介などサブメニュー構成も整っており、初めての利用者でも安心感を得られる構成です。

全体として、プラン紹介・運営背景・信頼性・流れ説明をバランス良く配置したページといえるでしょう。

樹木葬サービスの紹介方法

樹木葬は、自然志向の高まりや継承者不要という特徴から、近年注目を集めている供養方法です。葬儀社として樹木葬サービスを取り扱う場合、ホームページ上で分かりやすく情報を提供することが、顧客の不安解消と信頼獲得につながります。

樹木葬紹介ページに掲載すべき項目

樹木葬サービスの紹介ページでは、顧客が知りたい情報を網羅的に掲載することが重要です。供養方法の基本的な説明から、具体的な費用やアクセス情報まで、段階的に理解を深められる構成が求められます。ここでは、樹木葬サービス紹介ページに必須となる5つの項目について、それぞれの掲載ポイントを解説します。

①樹木葬について:そもそも樹木葬とはどのような供養方法か解説

まずは、従来の墓石を用いた埋葬との違いや、樹木葬が選ばれる背景について、初めて検討される方にも分かりやすく説明します。「遺骨を自然に還す」という基本概念や、樹木葬墓地の種類(里山型・公園型など)についても触れることで、顧客の理解を促進できます。

専門用語はできるだけ避け、写真やイラストを活用して視覚的に伝えることも効果的です。樹木葬に対する漠然としたイメージを、具体的な供養方法として認識していただくことが、このセクションの目的となります。

②樹木葬のメリット・デメリット、注意点

樹木葬を検討される顧客にとって、メリットだけでなくデメリットや注意点も知ることは、後悔のない選択をするために不可欠です。

メリットとしては、墓石代がかからず費用を抑えられること、自然志向に合致することなどが挙げられます。

一方で、個別の供養期間が限られる場合や、永続的な供養形態ではないケースもあること、家族の理解を得にくいケースがあることなども正直に伝えます。

このようにメリット・デメリットの両面を公平に提示することで、葬儀社としての誠実さが伝わり、顧客の信頼獲得につながります。

③樹木葬のプランと費用:自社が取り扱っている樹木葬の種類と費用

自社が取り扱う樹木葬の具体的な種類(例:里山型、公園型、合祀型、個別型)ごとに、料金体系を明確に提示します。

費用は、「永代供養料」「埋葬料」「管理費(不要な場合も明記)」など、何が含まれているかを詳細に記載しましょう。

料金をオープンにすることで、お客様は予算感を掴みやすくなり、安心して問い合わせに進むことができます。

④樹木葬エリアとアクセス:樹木葬区画の所在地やアクセス

樹木葬墓地の立地とアクセスは、定期的なお参りを考えるお客様にとって重要な判断材料となります。取り扱い墓地の所在地を明記し、最寄り駅やバス停からのアクセス方法、車での所要時間、駐車場の有無などの詳しい情報を掲載します。

くわえて、地図の埋め込みや、現地の写真を複数掲載することで、より具体的にイメージしやすくなります。送迎サービスがある場合は、その詳細も記載しましょう。

⑤樹木葬の申し込みの流れ

樹木葬の申し込みプロセスを段階的に説明することで、顧客の不安を軽減し、問い合わせへのハードルを下げることができます。一般的には、資料請求→見学予約→現地見学→申し込み→契約→埋葬という流れになりますが、各段階で必要な書類や手続き、所要期間などを具体的に記載します。

特に「まずは気軽に資料請求から」「見学は無料」といった敷居の低さを伝えることが重要です。

樹木葬を紹介している葬儀社ホームページ5選

実際に樹木葬サービスを自社ホームページで効果的に紹介している葬儀社の事例を見ることで、具体的な掲載イメージが掴めます。

ここでは、情報の網羅性、デザインの見やすさ、顧客目線での分かりやすさなど、参考になるポイントが多い5つの葬儀社ホームページをご紹介します。各社の工夫や特徴的な表現方法を参考に、自社サイトでの樹木葬紹介ページ作成にお役立てください。

事例1.ティア様

ティアの樹木葬ページは、葬儀社ならではの目線が随所に活かされた構成が特徴です。冒頭で樹木葬の基本概念を解説した上で、納骨堂・永代供養墓・霊園墓地との比較表を掲載し、樹木葬のメリットを視覚的に理解できるよう工夫されています。

プランや費用については各霊園ページで詳細に紹介し、複数の選択肢から選べる構成です。

特筆すべきは「お引渡しまでの流れ」として、来場から契約、プレート加工、完成までの7段階を明示している点で、申し込みプロセスの透明性を高めています。

また「よくある質問」では、購入者の傾向や管理体制、実際に亡くなった際の連絡先など、顧客が抱きやすい具体的な疑問に丁寧に回答しており、不安解消に配慮した構成となっています。

葬儀から供養まで一貫してサポートできる強みも効果的に訴求されています。

OHAKOの樹木葬紹介ページは、「小さなお葬式」ブランドの知名度と低価格戦略を活かし、永代供養付きの樹木葬サービスを全国規模で一律料金にて展開している点が最大の特徴です。

「合祀納骨プラン90,000円(税込)~」という非常に低価格な樹木葬プランを提示し、経済的な負担を重視する顧客層を強く意識しています。

また、プランの特徴として「維持費不要」「永代供養付き」を明記しており、承継者不要と経済性をメリットとして訴求しています。

さらに、東京・名古屋・大阪などの主要都市を含む全国の提携寺院を掲載し、地域を問わずサービスを利用できる点も強みです。

ページ内では、墓石ではなく樹木をシンボルとする永代供養墓である旨を解説しており、生前契約も可能とすることで、将来的な不安を持つ既存顧客が検討しやすい構成となっています。

事例3.東京葬祭様

東京葬祭では、自社で運営する「森のお墓・自然聖園」の樹木葬(自然葬)を「森のすみか」というブランド名で展開し、本体サイトと専門サイトの2つで情報を発信しています。

樹木葬の基本概念については「自然に還る」というテーマと日本人が古代より行ってきた葬送方法という歴史的背景を添えて解説しており、情緒的な訴求が特徴的です。

プランは個別埋葬の「輝」(30万円)と最大3名まで埋葬できる「和」(60万円)の2種類に絞り込み、シンプルで分かりやすい料金体系を採用しています。

各プランには諸費用(骨壺、メモリープレート代等)も明示され、費用の透明性を確保しています。

「こんな方にオススメ」として4つの具体的なニーズを列挙し、ターゲット層を明確化している点も効果的です。管理費不要・継承者不要という樹木葬のメリットを端的に伝え、毎月の合同供養実施も明記することで安心感を提供しています。

事例4.イオンのお葬式様

イオンのお葬式は、樹木葬の概要ページと各提携寺院・霊園の個別ページを組み合わせた二層構造で情報を提供しています。

概要ページでは、樹木葬の基本定義とメリット・デメリットを表形式で整理し、永代供養墓や納骨堂との比較も掲載することで、顧客が複数の選択肢を検討できる構成です。

個別の寺院・霊園ページでは、常陸国出雲大社やすらぎの丘霊苑など具体的な施設情報を詳細に紹介しており、所在地・アクセス方法・送迎バス情報に加え、埋葬祭や合同法要の実施時期まで明記されています。

プランは一般区画・合同区画など複数の選択肢を提示し、各プランの費用内訳(永代使用料、石工事費、埋葬祭費用等)を細かく記載しています。

特に「イオンのお葬式」利用者向けの割引価格を併記することで、自社葬儀サービスとの連携メリットを効果的に訴求している点が特徴的です。

事例5.さくら祭典様

さくら祭典の樹木葬サービス紹介ページは、葬儀社のアフターサービスとしての役割を明確に打ち出している点が特徴的です。

特にプラン内容と費用の解説が非常に具体的で、葬儀プランと樹木葬(自然葬)をセットにした「選べるワンストップサービス」として提案しています。

これにより、既存顧客は葬儀後の供養まで一貫して任せられる安心感を覚えます。

具体的なプランとして、低価格な「バラの樹木葬<合祀タイプ>」と、やや費用は高くなるものの個別供養が可能な「さくらの樹木葬<個別タイプ>」の2種類を明記し、それぞれの価格(税別・税込)とセット価格を一覧で示しています。

これにより、お客様の希望や予算に合わせた樹木葬の種類(埋葬方法)を比較検討しやすくなっています。

また「自然葬」としての側面を強調し、現代的な供養のニーズに応えていることをアピールしています。葬儀社が直接紹介することで、信頼性が高まり、スムーズな相談・申し込みにつながる構成となっています。

永代供養サービスの紹介方法

永代供養は、お墓の継承者がいない方や子どもに負担をかけたくない方から注目を集めている供養方法です。葬儀社のアフターサービスとして永代供養を提案することで、お客様の将来への不安を解消し、信頼関係をさらに深めることができます。

ここでは、ホームページで永代供養サービスを効果的に紹介する方法をご説明します。

永代供養サービス紹介ページに掲載すべき項目

永代供養サービスのページを作成する際は、お客様が知りたい情報を分かりやすく整理して掲載することが重要です。永代供養の基本的な知識から、具体的な費用、アクセス情報、申し込み方法まで、検討に必要な要素を網羅することで、お客様の不安を解消し、お問い合わせにつながります。

以下、掲載すべき5つの項目について解説します。

①永代供養の特徴や仕組みについての解説

永代供養の基本的な仕組みと特徴を分かりやすく説明しましょう。「寺院や霊園が遺族に代わって永代にわたり供養・管理を行う埋葬方法」という定義から始め、従来のお墓との違いや、どのような方に適しているかを明記します。

「子どもがいない」「遠方に住んでいる」「墓じまいを検討している」など、具体的なニーズを示すことで、お客様が自分事として捉えやすくなります。

専門用語は避け、イラストや図解を用いると、より理解が深まります。

②永代供養のメリット・デメリット、注意点

お客様が最適な選択をするためにも、サービスの光と影の両方を提示することが重要です。「承継者不要」「管理の手間がかからない」「費用を抑えられる」という大きなメリットと、「一定期間後に合祀される可能性がある」「個別の遺骨を取り出せなくなる」という注意点を公平に解説します。

特に、合祀のタイミングや形式はプランによって大きく異なるため、自社プランの供養期間を明記し、親族間の理解を得ることの重要性も併せて説明しましょう。

③永代供養のプランと費用

自社が提供する永代供養の具体的なプランを、「合祀型」「集合型」「単独墓型(永代供養付き)」などの種類別に提示します。

それぞれのプランについて、納骨可能人数、供養期間、最終的な供養形態を明確に記載しましょう。

特に費用については、「永代供養料」「刻字料」「年間管理費(不要な場合も明記)」など、総額に含まれる内訳を詳細に示し、お客様が予算計画を立てやすいよう透明性を確保することが極めて重要です。

④永代供養墓のエリアとアクセス

供養の場所は、お客様にとって安心感と日常のお参りのしやすさに関わる重要な要素です。永代供養墓の所在地を地図や写真と共に示し、公共交通機関や車での具体的なアクセス方法を解説します。

また、霊園や納骨堂の環境(施設の清潔さ、バリアフリー対応、お参りのしやすさ)を写真や動画で伝えることで、単なる場所の情報に留まらず、お客様に安心感を与える空間としての魅力を訴求しやすくなります。

⑤永代供養の申し込みの流れ

お客様がサービス検討から契約・納骨に至るまで、どのようなステップを踏むのかを分かりやすく提示します。「資料請求・見学予約」「契約・費用支払い」「納骨日時の決定」「当日の流れ」といった手順を、フローチャートなどを活用して簡潔に示しましょう。

特に、生前予約の可否や、必要な書類(改葬許可証など)について明記することで、お客様は手続きの全体像を把握でき、スムーズな申し込み行動へと移行しやすくなります。

永代供養を紹介している葬儀社ホームページ5選

ここでは、実際にホームページで永代供養サービスを効果的に紹介している葬儀社の事例をご紹介します。各社のページ構成や情報の見せ方、お客様への訴求ポイントなどを参考にすることで、自社サイトでの永代供養ページ作成のヒントが得られるかと存じます。それぞれの工夫や特徴を確認し、自社に適した表現方法を見つけましょう。

事例1.ティア様

ティアの永代供養紹介ページは、初めて永代供養を検討する方にも分かりやすい丁寧な構成が特徴です。ページ冒頭で「永代供養とは」を図解入りで解説し、従来のお墓との違いを視覚的に理解できるよう工夫されています。

メリット・デメリットについても「承継者不要」「費用を抑えられる」といった利点と、「合祀後は遺骨を取り出せない」などの注意点をバランスよく提示し、お客様が納得して選択できる情報設計となっています。

また、提携霊園ごとに所在地・アクセス・プラン内容・費用を一覧表示し、比較検討しやすい構成も秀逸です。各霊園の写真や設備情報も充実しており、現地のイメージが掴みやすくなっています。

さらに「お問い合わせから納骨まで」の流れを明示し、CTA(お問い合わせボタン)を適所に配置することで、検討段階から行動へとスムーズに導く設計が施されています。

事例2.花水木会館様

花水木会館の永代供養サービス紹介ページは、葬儀社のアフターサービスとして永代供養を明確に位置づけ、「葬儀」と「供養」をワンストップで提供している点が最大の特徴です。

具体的には「永代供養付の安心お葬式プラン」という形で葬儀と合祀墓への永代供養をセットで提供しており、価格も明示することで顧客の経済的な不安を軽減しています。

また、「ご遺族に代わり、ご寺院様が永代にわたる供養と管理を行います」と簡潔に定義し、「お墓の承継者がいない方」「子や孫に負担をかけたくない方」といった、顧客の具体的な悩みに寄り添う形でメリットを提示しています。

さらに「ご相談・ご依頼」の項目では、24時間対応可能であることを強調し、「永代供養のご契約に必要なもの」として、火葬・埋葬許可証や改葬許可証など、手続きに必要な書類を明記しているため、お客様がスムーズに検討を進められるよう配慮されています。

事例3.シンプルな葬式様

シンプルなお葬式の永代供養紹介ページは、葬儀プランと永代供養をセットで提案している点が最大の特徴です。「火葬式+永代供養プラン」・「一日葬+永代供養プラン」といった組み合わせプランを用意し、葬儀から納骨まで一貫してサポートする体制を明確に打ち出しています。

各ページでは、プランに含まれる葬儀内容と永代供養の詳細をセットで説明し、トータルの費用を明示することで、お客様が予算を立てやすい構成となっています。

永代供養の基本説明では「寺院が永代に渡り管理・供養」という定義を分かりやすく記載し、「お墓の維持費不要」「承継者不要」といったメリットを簡潔に提示しています。

提携する永代供養墓の所在地やアクセス情報も掲載され、申し込みの流れは葬儀手配から納骨までの一連のステップとして説明されています。

葬儀と供養を切り離さず、トータルサービスとして提案する独自のアプローチが際立つページ構成です。

事例4.イオンのお葬式様

イオンのお葬式の永代供養紹介ページは、全国規模のネットワークを活かした豊富な選択肢の提供が最大の特徴です。

ページ冒頭で「永代供養とは」を初心者にも分かりやすく解説し、「後継者不要」「費用負担の軽減」といったメリットと、「合祀後は遺骨を取り出せない」などの注意点を公平に提示しています。

特筆すべきは、全国各地の提携霊園・寺院を網羅的に掲載している点で、エリア別・都道府県別に検索できる機能により、お客様が希望の地域で永代供養墓を探しやすい設計となっています。

各施設ごとに所在地、アクセス方法、プラン内容、費用相場を詳細に記載し、写真も豊富に掲載することで、比較検討がしやすい構成です。

また、「個別安置型」「合祀型」などタイプ別の説明も充実しており、お客様のニーズに合わせた選択を支援しています。イオンブランドの信頼性と全国対応力を前面に打ち出した、大手ならではの情報量の多さが際立つページです。

事例5.はまそう会館様

はまそう会館の永代供養紹介ページは、提携寺院ごとに独立したページを設け、各寺院の特徴と永代供養プランを詳細に紹介している点が特徴です。

光雲寺と宿蘆寺それぞれのページでは、寺院の歴史や宗派、住職の想いなども掲載し、単なる納骨施設ではなく「供養の場」としての寺院の価値を丁寧に伝えています。

永代供養の基本説明では「寺院が責任を持って永代に渡り供養・管理」という定義を明示し、「承継者不要」「年間管理費不要」といったメリットを分かりやすく提示しています。

各寺院の所在地、アクセス方法、駐車場情報を地図付きで掲載し、実際に訪れる際の利便性にも配慮しています。

プランと費用については、個別安置期間や合祀のタイミング、納骨可能人数などを具体的に記載し、透明性の高い情報提供を実現しています。

地域密着型葬儀社として信頼関係を築いてきた提携寺院を丁寧に紹介することで、安心感を与える構成となっています。

葬儀社に求められる「ずっと寄り添う」アフターサービス

葬儀後も続くご遺族様のご供養ニーズに応えることは、葬儀社への信頼を深め、長期的な関係構築につながります。

海洋散骨、樹木葬、永代供養という3つのサービスは、いずれも現代のライフスタイルや価値観の多様化に対応した選択肢です。

こうした情報を自社サイトで積極的に発信することで、「葬儀で終わり」ではなく「その後も相談できるパートナー」としてのポジションを確立できます。

また、既存顧客との接点を保ち続けることで、紹介や口コミによる新規顧客の獲得にもつながるでしょう。

葬儀屋.JPでは

47都道府県

いずれも対応!

全国の葬儀屋さんのホームページ制作、集客の対応を行なっております。

遠方の場合はまずはオンライン会議を行わせていただきます。

![葬儀社のホームページ制作・運用のプロ [葬儀屋.jp]](https://sougiya.jp/wp/wp-content/themes/sougiya-jp-child/images/link-movie2.png)

![「葬儀ポータルの紹介料が悩ましい」「良いところがいっぱいあるけどなかなか伝わらない」「人がぜんぜん採用できない」「今までは電話帳広告でも効果があったのに」「定期的に直接お問い合わせが欲しい…」「強豪会館が近隣にオープンして売り上げが少し落ちた」葬儀場経営者のみなさま、そのお悩みホームページで解決しませんか?葬儀社のホームページのことは葬儀屋.jpにおまかせ!!葬儀屋.jpならココまでサポートします!![ホームページ制作][インターネット広告][人材採用支援][Google My Business][葬儀プラン改善][パンフレットなどの広告物制作]](https://sougiya.jp/wp/wp-content/themes/sougiya-jp-child/images/link-paper2.png)