マインド研修③葬儀業「自社のお客様について」完全攻略!競合に勝つ顧客理解戦略

葬儀社様の多くは、激化する競争環境の中で、以下のような悩みを抱えていることと思います。

「うちのスタッフは、どんなお客様に来ていただいているか分かっていない」「競合との違いを説明できずに価格勝負になってしまう」「せっかく良いお客様が来ても、適切な対応ができていない気がする」

葬儀社様のほとんどが同じようなサービスを提供している現在、「自社のお客様について」を深く理解することが、生き残りの鍵となっています。

単なる接客スキルや業界知識だけでは、もはや差別化は困難です。

自社の強みを活かして、どのようなお客様に選ばれているのか、そのお客様が本当に求めているものは何なのかを、全スタッフが理解している葬儀社様こそが、これからの時代に選ばれ続けます。

本記事では、マインド研修において「自社のお客様について」を理解させることの重要性から、具体的な分析方法、研修プログラムの構築、そして組織文化の変革まで、体系的に解説いたします。

顧客理解を通じた真の差別化を実現し、持続的な成長を目指す葬儀社経営者の皆様に、きっとお役に立てる内容となっております。

もくじ

葬儀業 マインド研修で「自社のお客様について」を理解させる重要性

自社のお客様を深く理解することは、現代の葬儀業界で生き残るための必須条件となっています。競争激化、スタッフのモチベーション向上、顧客満足度の向上、すべてが顧客理解から始まります。以下の3つの観点から、その重要性を詳しく見ていきましょう。

- 競争激化時代に選ばれる葬儀社の共通点:顧客理解の深さ

- 葬儀業 マインド研修で育む「お客様を知る」意識改革

- スタッフが輝く職場は自社のお客様理解から始まる理由

競争激化時代に選ばれる葬儀社の共通点:顧客理解の深さ

競争が激化する現在の葬儀業界で継続的に選ばれている葬儀社には、一つの共通点があります。

それは、自社のお客様を深く理解し、そのニーズに的確に応えていることです。

従来の葬儀業界では、地域性や立地条件だけで顧客が決まることが多くありました。

しかし、異業種参入や大手チェーン展開により、選択肢が増えた現在では、お客様の選択基準が大きく変化しています。

価格だけでなく、「自分たちの価値観に合った葬儀社」「自分たちの状況を理解してくれる葬儀社」を求めるお客様が増加しています。

成功している葬儀社は、自社がどのような特徴を持つお客様に支持されているかを明確に把握しています。

例えば、「地域の伝統を大切にする高齢者世帯」「シンプルで心のこもった葬儀を求める中年層」「費用を抑えながらも故人を大切に送りたい若い世代」など、具体的な顧客像を描けています。

この顧客理解により、マーケティング施策も効率的になり、サービス内容も最適化されます。

さらに重要なのは、スタッフ全員がこの顧客理解を共有していることです。

受付から葬祭ディレクターまで、全員が「うちのお客様はこういう方々」という共通認識を持っているため、一貫性のあるサービス提供が可能になっています。

葬儀業 マインド研修で育む「お客様を知る」意識改革

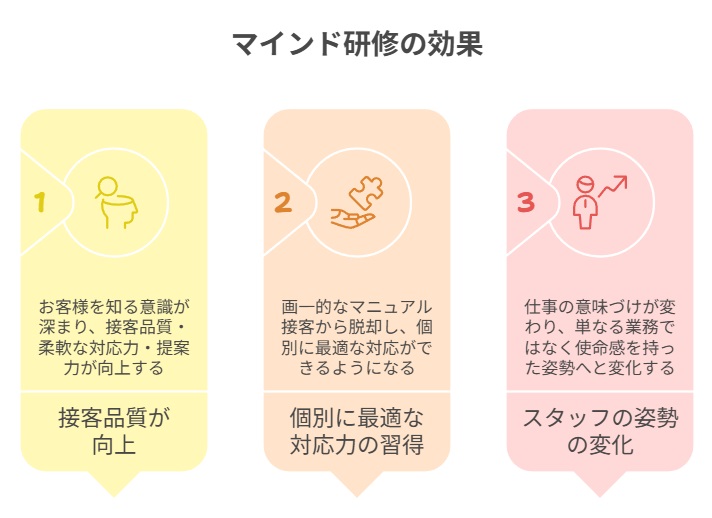

葬儀業 マインド研修において「お客様を知る」意識を育むことは、単なるスキル向上を超えた根本的な意識改革をもたらします。

多くの葬儀社では、マニュアル通りの接客や業界の常識に基づいた対応が中心となっています。

しかし、お客様一人ひとりが異なる背景、価値観、ニーズを持っていることを深く理解すると、画一的な対応では限界があることが分かります。

マインド研修で「お客様を知る」意識を育てることにより、スタッフは自然と相手の立場に立って考える習慣が身につきます。

「この方はどのような想いで葬儀を依頼されたのか」「どのような不安を抱えていらっしゃるのか」「何を最も大切にされているのか」といった視点で接客できるようになります。

この意識改革は、接客品質の向上だけでなく、スタッフ自身の仕事への取り組み方も変化させます。

単なる業務から、「お客様の大切な時間をサポートする使命」へと仕事の意味が変わるのです。

また、お客様の多様性を理解することで、柔軟な対応力も向上します。

従来の「こうするべき」という固定観念から脱却し、「このお客様の場合はどうするべきか」という個別最適な判断ができるようになります。

さらに、顧客理解が深まることで、提案力も大幅に向上します。

お客様が言葉にしていないニーズも察知できるようになり、付加価値の高いサービス提案が可能になります。

スタッフが輝く職場は自社のお客様理解から始まる理由

スタッフが生き生きと働ける職場環境の構築において、自社のお客様理解は極めて重要な要素となります。

多くの葬儀社で人材の定着が課題となっていますが、その根本的な原因の一つは、スタッフが自分の仕事の意味や価値を実感できていないことです。

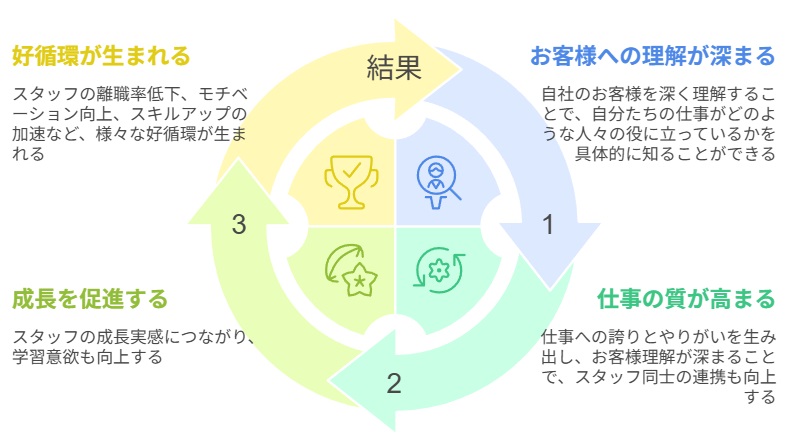

自社のお客様を深く理解することで、スタッフは自分たちの仕事がどのような人々の役に立っているかを具体的に知ることができます。

「地域で長年暮らしてきた高齢者の方々の最後の旅立ちをサポートしている」「忙しい現代人の家族が、故人との大切な時間を過ごせるよう配慮している」といった具体的な貢献を実感できます。

この実感は、仕事への誇りとやりがいを生み出します。

また、お客様理解が深まることで、スタッフ同士の連携も向上します。

共通の顧客像を持つことで、部署を超えた協力体制が自然と構築されます。

「このお客様には、こういう配慮が必要」という共通認識があることで、スムーズな情報共有と連携が可能になります。

さらに、顧客理解に基づいた研修は、スタッフの成長実感にもつながります。

抽象的な接客マナーではなく、「うちのお客様に喜んでもらうために」という明確な目的があることで、学習意欲が向上します。

実際にお客様から感謝の言葉をいただいた時の喜びも、顧客理解があることでより深く感じられるようになります。

結果として、スタッフの離職率低下、モチベーション向上、スキルアップの加速など、様々な好循環が生まれます。

自社のお客様を見極める実践的分析フレームワーク

自社のお客様を正確に把握するためには、感覚的な理解だけでなく、体系的な分析フレームワークが必要です。地域特性、自社の強み、競合との差別化という3つの切り口から、具体的で実用的な分析手法をご紹介します。

- 地域特性から導く3つの顧客タイプ分析法

- 自社の強みと顧客ニーズのマッチング診断手法

- 競合他社との差別化ポイントの可視化メソッド

地域特性から導く3つの顧客タイプ分析法

地域特性を活用した顧客タイプ分析は、自社のお客様を理解する上で最も基本的で効果的な手法です。

どの葬儀社も地域に根ざしたビジネスであるため、その地域の特徴を深く理解することで、お客様の傾向を把握できます。

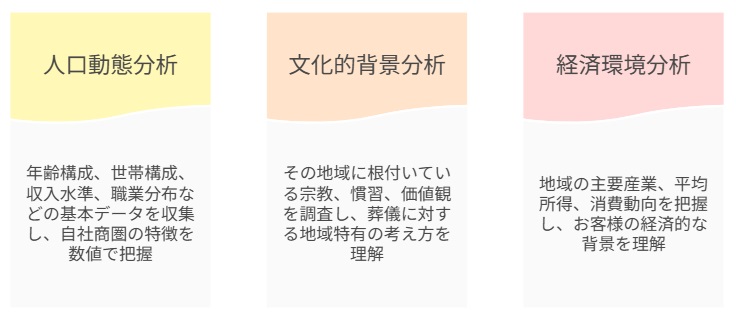

まず、人口動態分析から始めます。

年齢構成、世帯構成、収入水準、職業分布などの基本データを収集し、自社商圏の特徴を数値で把握します。

高齢化率が高い地域では伝統的な葬儀を重視するお客様が多く、若い世代が多い地域では簡素で費用効率の良い葬儀を求める傾向があります。

次に、文化的背景分析を行います。

その地域に根付いている宗教、慣習、価値観を調査し、葬儀に対する地域特有の考え方を理解します。

農村部では地域コミュニティの結束が強く大規模な葬儀が好まれる傾向があり、都市部では個人のプライバシーを重視した家族葬が選ばれることが多くあります。

最後に、経済環境分析を実施します。

地域の主要産業、平均所得、消費動向を把握し、お客様の経済的な背景を理解します。

これらの分析結果を基に、以下の3つの顧客タイプに分類します。

伝統重視型:地域の慣習を大切にし、格式のある葬儀を求めるお客様層

実用重視型:費用対効果を重視し、シンプルで効率的な葬儀を求めるお客様層

個別配慮型:特別な事情やこだわりがあり、カスタマイズされた葬儀を求めるお客様層

この分類により、それぞれのタイプに最適なサービス設計と対応方法を検討できます。

自社の強みと顧客ニーズのマッチング診断手法

自社の強みと顧客ニーズの適合性を診断することで、どのようなお客様に最も価値を提供できるかが明確になります。

この診断手法により、効率的な顧客獲得と満足度向上を両立できます。

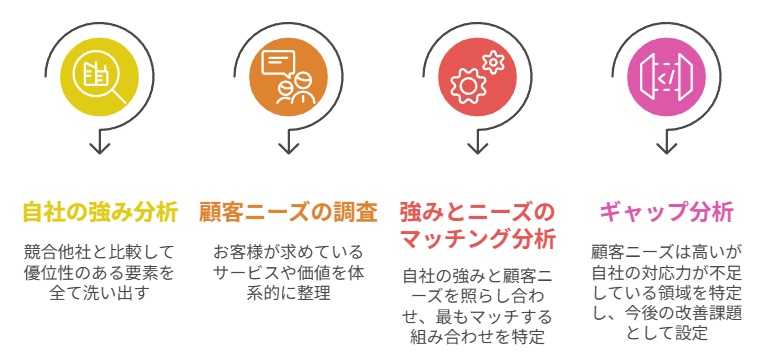

まず、自社の強み分析から始めます。

施設の特徴、サービス内容、スタッフの専門性、立地条件、価格設定、アフターサービスなど、競合他社と比較して優位性のある要素を全て洗い出します。

例えば、「24時間365日対応可能」「地元寺院との強いネットワーク」「家族葬専用の小規模施設」「リーズナブルな価格設定」「経験豊富な女性スタッフ」などです。

次に、顧客ニーズの調査を実施します。

過去のお客様へのアンケート、口コミ分析、相談時の要望内容などから、お客様が求めているサービスや価値を体系的に整理します。

「急な依頼にも柔軟に対応してほしい」「地域の慣習に詳しい人に相談したい」「アットホームな雰囲気で葬儀を行いたい」「予算内で満足できる葬儀にしたい」「女性ならではの細やかな配慮がほしい」などのニーズが見えてきます。

そして、強みとニーズのマッチング分析を行います。

自社の各強みが、どの顧客ニーズに対応できるかをマッピングし、最も適合度の高い組み合わせを特定します。

この分析により、自社が最も価値を提供できる顧客セグメントが明確になります。

さらに、ギャップ分析も実施します。

顧客ニーズは高いが自社の対応力が不足している領域を特定し、今後の改善課題として設定します。

逆に、自社の強みはあるがお客様にその価値が伝わっていない領域も発見できます。

競合他社との差別化ポイントの可視化メソッド

競合他社との差別化ポイントを可視化することで、自社独自の価値提案を明確にし、それに共感するお客様像を特定できます。

効果的な差別化分析のためには、体系的なアプローチが重要です。

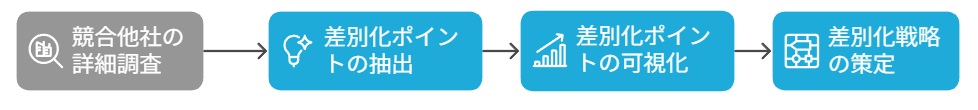

まず、競合他社の詳細調査を実施します。

同一商圏内の主要競合について、サービス内容、価格設定、施設の特徴、宣伝内容、口コミ評価などを収集します。

ウェブサイト、パンフレット、実際の見学、お客様の声などから、競合他社の強みと弱みを客観的に把握します。

次に、差別化ポイントの抽出を行います。

自社と競合他社を同じ評価軸で比較し、自社が明確に優位性を持つ領域を特定します。

価格、サービス品質、施設の雰囲気、スタッフの対応、アクセス性、アフターサービスなど、様々な要素で比較検討します。

重要なのは、お客様にとって意味のある差別化ポイントを見つけることです。

自社では重要と考えていても、お客様にとって価値を感じない要素では差別化になりません。

お客様の視点で差別化ポイントを評価し、本当に選択理由となる要素を抽出します。

そして、差別化ポイントの可視化を行います。

レーダーチャートやマトリックス図を活用して、自社の位置づけを視覚的に表現します。

これにより、スタッフ全員が自社の強みと競合との違いを直感的に理解できるようになります。

最後に、差別化戦略の策定を行います。

特定した差別化ポイントを基に、それに最も価値を感じるお客様セグメントを定義し、そのお客様に向けた具体的なアプローチ方法を検討します。

差別化ポイントが明確になることで、営業活動やマーケティング施策も格段に効果的になります。

全スタッフで共有する「自社のお客様について」研修プログラム

効果的な顧客理解研修を実施するためには、新人からベテランまで全スタッフが参加できる包括的なプログラムが必要です。実践的な観察トレーニング、経験知の体系化、データ活用の3つのアプローチを組み合わせることで、確実に成果を上げることができます。

- 新人でも実践できる顧客観察トレーニング手法

- ベテランスタッフの経験知を体系化する顧客理解研修

- 葬儀業 マインド研修と連動した顧客データ活用法

新人でも実践できる顧客観察トレーニング手法

新人スタッフが短期間で顧客理解力を身につけられるよう、実践的で分かりやすい観察トレーニング手法を導入します。

経験が浅くても、適切な視点と方法を学ぶことで、お客様の特徴やニーズを的確に把握できるようになります。

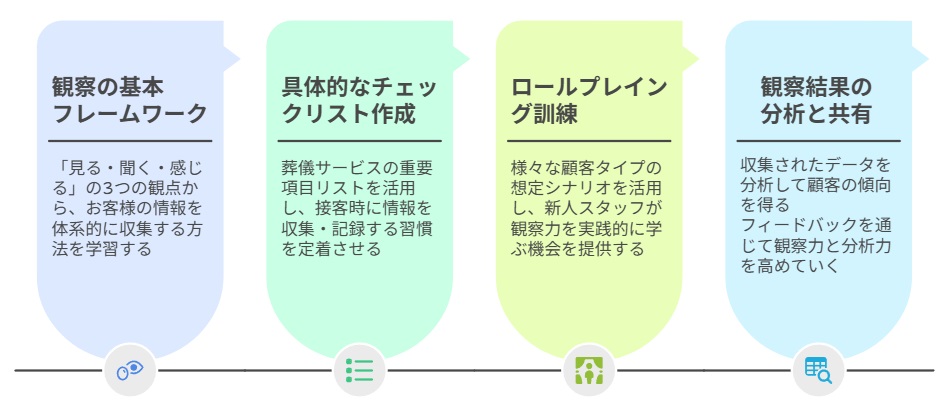

まず、観察の基本フレームワークを教育します。

「見る・聞く・感じる」の3つの観点から、お客様の情報を体系的に収集する方法を学習します。

次に、具体的な観察項目のチェックリストを作成します。

年齢層、家族構成、経済状況、宗教的背景、価値観、緊急度、こだわりポイントなど、葬儀サービスに関連する重要な要素を整理したリストを活用します。

新人スタッフはこのチェックリストを参考にしながら、お客様との接触の際に情報を収集し、記録する習慣を身につけます。

実際の接客場面でのロールプレイング訓練も重要です。

様々な顧客タイプを想定したシナリオを用意し、新人スタッフが観察スキルを実践できる機会を提供します。

観察結果の分析と共有も重要な学習プロセスです。

新人スタッフが収集した情報を基に、どのような顧客タイプであるか、どのようなニーズを持っているか、どのような対応が最適かを考察する時間を設けます。

先輩スタッフからのフィードバックを通じて、観察力と分析力を段階的に向上させていきます。

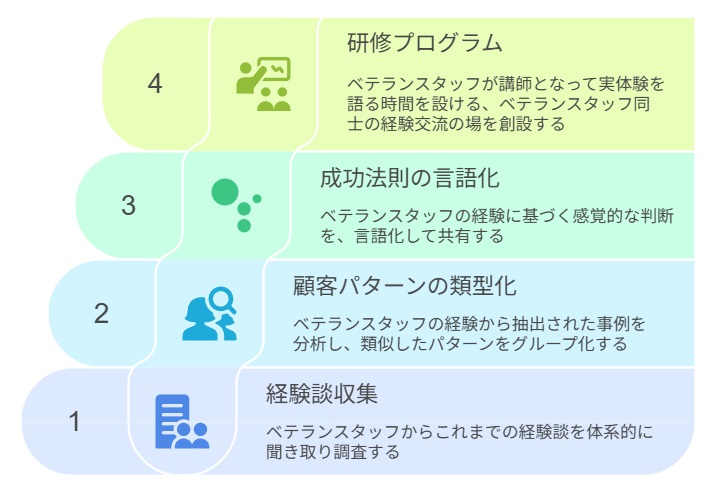

ベテランスタッフの経験知を体系化する顧客理解研修

長年の経験で培われたベテランスタッフの顧客理解力を体系化し、組織全体の財産として活用する研修プログラムを構築します。

個人の経験に依存した暗黙知を、誰もが学習できる形式知に変換することが目的です。

まず、ベテランスタッフの経験談収集から始めます。

これまでに印象深かったお客様とのエピソード、成功した対応事例、失敗から学んだ教訓などを体系的に聞き取り調査します。

次に、顧客パターンの類型化を行います。

ベテランスタッフの経験から抽出された事例を分析し、類似したパターンをグループ化します。

成功法則の言語化も重要なプロセスです。

「こういうお客様には、このように対応すると喜ばれる」「この言葉を使うと安心してもらえる」「このタイミングで提案すると受け入れられやすい」といった経験則を、具体的な言葉で表現します。

これにより、ベテランスタッフの感覚的な判断を、他のスタッフも理解・実践できる形にします。

研修プログラムでは、ベテランスタッフが講師となって実体験を語る時間を設けます。

また、ベテランスタッフ同士の経験交流の場も創設します。

同じベテランでも、それぞれ異なる経験や視点を持っているため、お互いの知見を共有することで新たな発見があります。

この交流により、組織全体の顧客理解力がさらに向上します。

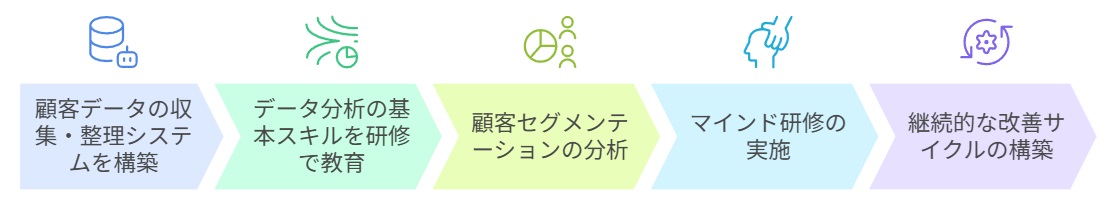

葬儀業 マインド研修と連動した顧客データ活用法

葬儀業 マインド研修と顧客データ活用を連動させることで、感情的な理解と論理的な分析の両方を兼ね備えた総合的な顧客理解力を育成します。

データを活用することで、感覚的な判断を客観的に検証し、より精度の高い顧客理解を実現できます。

まず、顧客データの収集・整理システムを構築します。

お客様の基本情報、サービス利用履歴、要望内容、満足度評価、紹介者情報などを体系的に蓄積するデータベースを整備します。

個人情報の取り扱いには十分注意しながら、分析に必要な情報を収集します。

このデータベースにより、感覚的な顧客理解を数値で検証することが可能になります。

次に、データ分析の基本スキルを研修で教育します。

統計の基礎知識、グラフの読み方、傾向分析の方法など、データを正しく理解するために必要なスキルを身につけます。

難しい統計手法は不要ですが、基本的な分析ができることで、顧客理解の精度が大幅に向上します。

顧客セグメンテーション分析も重要な要素です。

収集したデータを基に、お客様を複数のグループに分類し、それぞれの特徴を明確にします。

年齢、家族構成、利用サービス、支払金額、満足度などの要素を組み合わせて、意味のあるセグメントを作成します。

このセグメンテーションにより、グループごとに最適化されたサービス提供が可能になります。

マインド研修では、データ分析結果を基にした顧客理解の深化を図ります。

数値で見えてきた顧客の傾向を、実際の接客場面でどのように活用するかを学習します。

「このデータが示す顧客特性は、実際の接客ではどのような行動として現れるのか」「数値の背景にはどのような心理があるのか」といった視点で議論します。

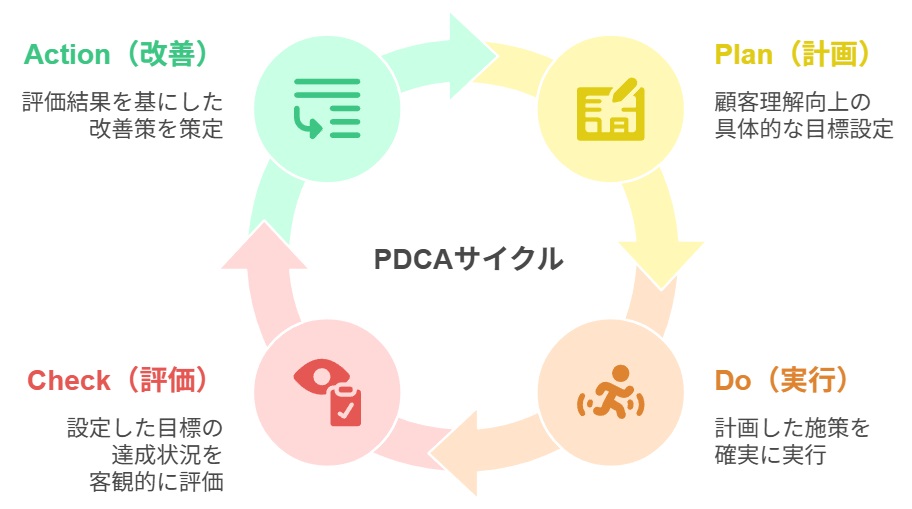

継続的な改善サイクルも構築します。

データ分析結果を基にサービス改善を行い、その効果を再度データで検証するPDCAサイクルを確立します。

この継続的な改善により、顧客理解力と顧客満足度が持続的に向上していきます。

自社のお客様理解を深める組織文化の構築戦略

真の顧客理解を実現するためには、一時的な研修だけでなく、組織全体の文化として顧客理解を根付かせることが必要です。経営層のリーダーシップ、部門を超えた情報共有、継続的な改善サイクルの3つの柱で、持続可能な顧客理解文化を構築していきます。

- 経営層が率先する顧客中心思考の浸透策

- 部門を超えた顧客情報共有の仕組みづくり

- 継続的な顧客理解向上のPDCAサイクル構築法

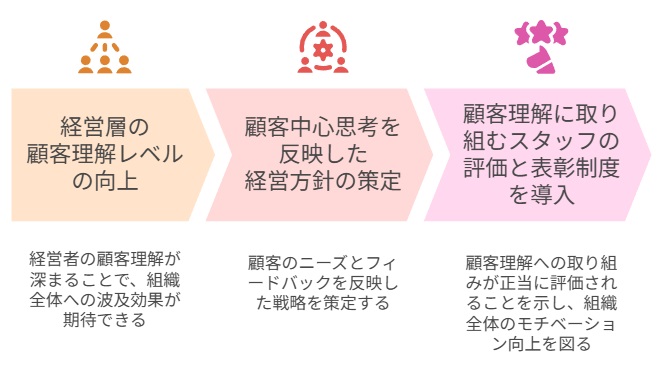

経営層が率先する顧客中心思考の浸透策

組織文化の変革において、経営層のリーダーシップは決定的な要因となります。

経営者自身が顧客中心思考を体現し、その姿勢を組織全体に浸透させることで、真の顧客理解文化を構築できます。

まず、経営層の顧客理解レベルの向上から始めます。

経営者自身が定期的にお客様と直接接する機会を設け、現場の声を直接聞く体制を構築します。

月に数回は実際の葬儀に参加し、お客様との会話を通じて生の声を収集します。

また、お客様アンケートの結果を詳細に分析し、数値の背景にある想いや課題を理解する時間を設けます。

経営者の顧客理解が深まることで、組織全体への波及効果が期待できます。

次に、顧客中心思考を反映した経営方針の策定を行います。

企業理念、事業計画、評価制度、報酬体系など、組織運営の根幹となる要素に顧客理解の重要性を明文化します。

「お客様第一主義」といった抽象的な表現ではなく、「お客様一人ひとりの状況を理解し、最適なサービスを提供する」といった具体的な方針を設定します。

この方針により、スタッフ全員が顧客理解の重要性を日常的に意識するようになります。

経営層自身が顧客理解の模範を示すことも重要です。

朝礼や会議の場で、経営者が実際にお客様から聞いた話や気づいた点を共有し、その情報を基にした改善提案を行います。

「昨日お伺いしたお客様から、こんなお話を聞きました」「このようなニーズがあることが分かったので、サービスを見直しましょう」といった具体的な行動により、顧客理解の価値を実証します。

さらに、顧客理解に取り組むスタッフの評価と表彰制度を導入します。

お客様から高い評価を得たスタッフ、顧客ニーズを発見して改善提案を行ったスタッフ、顧客理解力向上に努力したスタッフなどを積極的に評価し、表彰します。

この制度により、顧客理解への取り組みが正当に評価されることを示し、組織全体のモチベーション向上を図ります。

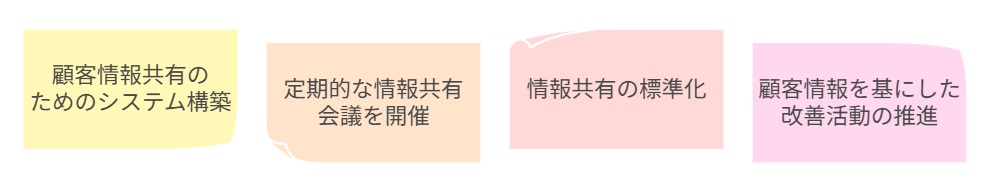

部門を超えた顧客情報共有の仕組みづくり

効果的な顧客理解を実現するためには、部門や職種を超えた情報共有の仕組みが不可欠です。

各部門が持つ異なる視点からの顧客情報を統合することで、より立体的で包括的な顧客理解が可能になります。

まず、顧客情報共有のためのシステム構築から始めます。

営業部門、施行部門、アフターサービス部門など、各部門が収集した顧客情報を一元的に管理できるデータベースを整備します。

お客様の基本情報だけでなく、各接点での会話内容、要望、感想、課題なども記録し、全部門が閲覧できるようにします。

ただし、個人情報保護の観点から、適切なアクセス権限の設定と情報管理体制の構築が必要です。

次に、定期的な情報共有会議を開催します。

月1回程度の頻度で、各部門の代表者が集まり、顧客情報の共有と分析を行う会議を設けます。

この会議では、各部門が得た顧客に関する新たな発見、気づいた課題、改善提案などを報告し、組織全体で共有します。

異なる視点からの情報を組み合わせることで、一つの部門だけでは見えない顧客の特徴やニーズが明らかになります。

情報共有の標準化も重要な要素です。

各部門が異なる方法で情報を収集・記録していると、情報の統合が困難になります。

そのため、顧客情報の収集項目、記録方法、共有形式などを標準化し、組織全体で統一されたアプローチを取ります。

これにより、情報の品質と活用効率が向上します。

顧客情報を基にした改善活動の推進も重要です。

共有された情報を単に蓄積するだけでなく、具体的な改善アクションにつなげる仕組みを構築します。

例えば、複数の部門から同様の顧客要望が報告された場合、緊急性と重要性を評価して改善プロジェクトを立ち上げます。

この活動により、顧客理解が実際のサービス向上につながることを実感できます。

継続的な顧客理解向上のPDCAサイクル構築法

持続的な顧客理解向上を実現するためには、Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)のPDCAサイクルを確立することが重要です。

一度の研修や取り組みで終わらせることなく、継続的な改善を通じて顧客理解力を向上させていきます。

まず、Plan(計画)フェーズでは、顧客理解向上の具体的な目標設定を行います。

「顧客満足度を年間で5ポイント向上させる」「新規顧客の紹介率を20%向上させる」「顧客からのクレーム件数を半減させる」など、測定可能な目標を設定します。

また、目標達成のための具体的な施策も計画します。

研修内容の改善、情報収集方法の見直し、分析手法の向上、改善アクションの実施などを体系的に計画します。

Do(実行)フェーズでは、計画した施策を確実に実行します。

研修プログラムの実施、情報収集活動の推進、分析作業の実行、改善施策の導入などを、スケジュール通りに進めます。

この際、各施策の実施状況を定期的にモニタリングし、必要に応じて調整を行います。

また、実行過程で得られた新たな気づきや課題も記録し、次のサイクルに活かします。

Check(評価)フェーズでは、設定した目標の達成状況を客観的に評価します。

顧客満足度調査、スタッフの顧客理解力テスト、業績データの分析などを通じて、取り組みの効果を測定します。

数値的な評価だけでなく、スタッフの主観的な感想や体験談も収集し、多角的な評価を行います。

評価結果は、成功要因と課題の両方を明確にし、次のサイクルへの学習材料とします。

Action(改善)フェーズでは、評価結果を基にした改善策を策定します。

成功した施策はさらに強化し、効果が不十分だった施策は見直しや変更を行います。

新たに発見された課題については、対応策を検討し、次のサイクルの計画に反映させます。

このPDCAサイクルを例えば四半期ごとなど、定期的に回すことで、継続的な顧客理解向上を実現します。

重要なのは、自社の規模や状況に合わせて無理のないペースでサイクルを回し、習慣として定着させることです。

重要なのは、このサイクルを組織的な習慣として定着させることです。

PDCAサイクルの運営責任者を明確にし、各フェーズの実施状況を定期的にチェックする体制を構築します。

まとめ

葬儀業 人材研修において「自社のお客様について」を深く理解することは、激化する競争環境で生き残るための必須条件となっています。

単なる接客スキルや業界知識の向上だけでは、もはや差別化は困難な時代に入りました。

自社がどのようなお客様に支持され、そのお客様が何を求めているのかを全スタッフが理解し、それに基づいたサービスを提供できる葬儀社こそが、持続的な成長を実現できます。

地域特性分析、自社の強みとニーズのマッチング、競合との差別化ポイントの可視化という3つのフレームワークを活用することで、感覚的な顧客理解から脱却し、体系的で精度の高い顧客分析が可能になります。

この分析結果を基にした研修プログラムの構築により、新人からベテランまで全スタッフが共通の顧客理解を持てるようになります。

さらに重要なのは、顧客理解を組織文化として根付かせることです。

経営層のリーダーシップ、部門を超えた情報共有、継続的なPDCAサイクルの3つの柱により、一時的な取り組みではない持続可能な顧客理解文化を構築できます。

この文化が定着することで、スタッフのモチベーション向上、顧客満足度の向上、業績の改善という好循環が生まれます。

葬儀業 マインド研修と顧客データ活用を連動させることで、感情的な理解と論理的な分析の両方を兼ね備えた総合的な顧客理解力も育成できます。

変化の激しい葬儀業界において、「自社のお客様について」を深く理解し、それに基づいた価値提供ができる葬儀社が、これからの時代に選ばれ続ける存在となるでしょう。

ぜひ、自社の顧客理解向上に向けた取り組みを開始し、持続的な競争優位性の構築を目指してください。

葬儀屋.JPでは

47都道府県

いずれも対応!

全国の葬儀屋さんのホームページ制作、集客の対応を行なっております。

遠方の場合はまずはオンライン会議を行わせていただきます。

![葬儀社のホームページ制作・運用のプロ [葬儀屋.jp]](https://sougiya.jp/wp/wp-content/themes/sougiya-jp-child/images/link-movie2.png)

![「葬儀ポータルの紹介料が悩ましい」「良いところがいっぱいあるけどなかなか伝わらない」「人がぜんぜん採用できない」「今までは電話帳広告でも効果があったのに」「定期的に直接お問い合わせが欲しい…」「強豪会館が近隣にオープンして売り上げが少し落ちた」葬儀場経営者のみなさま、そのお悩みホームページで解決しませんか?葬儀社のホームページのことは葬儀屋.jpにおまかせ!!葬儀屋.jpならココまでサポートします!![ホームページ制作][インターネット広告][人材採用支援][Google My Business][葬儀プラン改善][パンフレットなどの広告物制作]](https://sougiya.jp/wp/wp-content/themes/sougiya-jp-child/images/link-paper2.png)