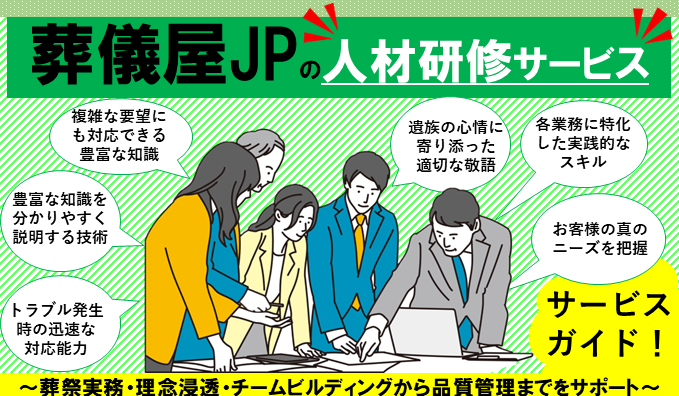

葬儀屋JPの人材研修サービス|定着率向上とサービス品質改善を実現するプログラム内容

高齢化社会の進展により死亡者数が増加する一方で、「施行件数は増えているのに利益が伸びない」「採用してもすぐに辞めてしまう」「スタッフによってサービス品質に差がある」といった課題を抱える葬儀社が増えています。

24時間365日体制での運営、繁忙期の業務負荷、宗教的知識や接遇マナーの習得など、葬儀業界特有の人材育成課題は深刻です。場当たり的な教育では、現場で求められる実践的なスキルを身につけることが難しく、結果として離職やサービス品質の低下につながってしまいます。

葬儀屋JPでは、こうした課題を解決するための人材研修サービスを提供しております。本記事では、葬儀業界において人材研修が求められる背景から、葬儀屋JPが提供する研修プログラムの具体的な内容、導入プロセス、期待できる効果までを詳しくご紹介いたします。

人材の定着やスキルアップに課題を感じている葬儀社経営者様は、ぜひ最後までお読みください。

もくじ

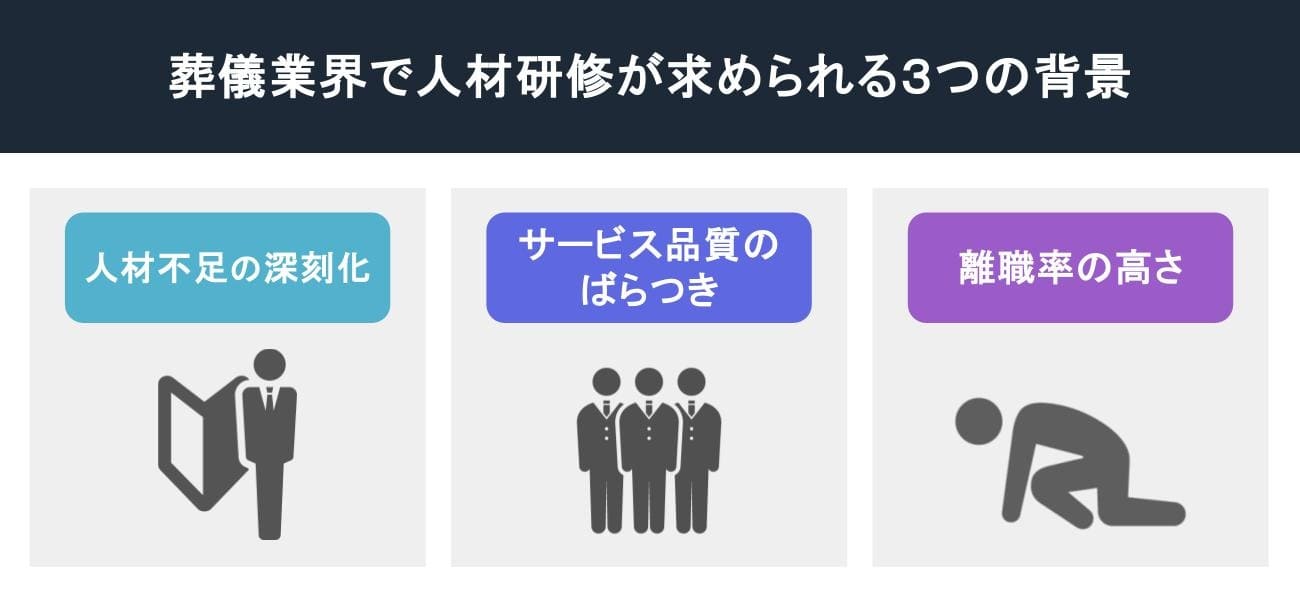

葬儀業界で人材研修が求められる背景

葬儀業界では「事業成長の機会があるにもかかわらず、人材面の課題が発展を阻害している」という構造的な問題が存在します。死亡者数の増加という追い風がある一方で、人材の確保と育成が追いついていない葬儀社が少なくありません。

ここでは、人材研修が必要とされる三つの背景を整理いたします。

背景(1)施行件数増加に伴う人材不足の深刻化

死亡者数の増加に伴い、葬儀の施行件数は年々増加傾向にあります。しかし、施行件数の増加に対応できる人材が不足している葬儀社が多いのが現状です。

家族葬や直葬といった小規模な葬儀形式が普及したことで、1件あたりの売上は減少傾向にあります。そのため、以前と同じ売上を維持するには、より多くの施行をこなす必要があります。

しかし、人材が足りなければ対応できる件数には限界がありますし、無理に対応しようとすればサービス品質が低下してしまいます。

こうした状況において、限られた人員で効率的かつ高品質なサービスを提供するためには、一人ひとりのスキルを底上げする体系的な研修が不可欠です。

背景(2)サービス品質のばらつきが顧客満足度に直結する

葬儀は人生で何度も経験するものではなく、多くのご遺族にとって初めての経験となります。そのため、担当するスタッフの対応一つで、葬儀社全体の評価が大きく左右されます。

経験豊富なベテランスタッフと、入社間もない新人スタッフとで、サービス品質に差が生じるのは避けられません。しかし、その差が大きすぎると「担当者によって対応が違う」という不満につながり、口コミや紹介にも悪影響を及ぼします。

サービス品質を均一化し、どのスタッフが担当しても一定水準以上の対応ができるようにするためには、接遇マナーや専門知識を体系的に学ぶ研修が必要です。

背景(3)離職率の高さが経営を圧迫している

葬儀業界は離職率が高い業界の一つです。24時間対応による不規則な勤務、精神的な負担、業務の専門性に対する教育体制の不足など、さまざまな要因が重なっています。

採用にかけたコストや時間が、早期離職によって無駄になってしまうケースは少なくありません。また、人の入れ替わりが激しいと、ノウハウが蓄積されず、いつまでたっても組織として成長できないという問題も生じます。

研修を通じてスキルアップの機会を提供し、キャリアパスを明確にすることで、社員のモチベーション向上と定着率改善が期待できます。人材研修は、単なるスキル習得の場ではなく、離職防止と組織力強化の手段でもあるのです。

人材研修サービスの種類と対象者

人材研修サービスは、対象者の職種や階層によって内容が異なります。自社の課題に合った研修を選ぶためには、まず研修の種類と対象者を把握しておく必要があります。

対象者別の研修分類

人材研修サービスは、一般的に以下のように対象者別に分類されます。

| 対象者 | 主な役職・職種 | 研修の目的 |

|---|---|---|

| 全社員 | 司会、受付、搬送など全職種 | 理念共有、接遇の基本習得 |

| 葬祭ディレクター | 営業職 | 営業スキル、専門知識の習得 |

| マネージャー | 部長、課長などの中間管理職 | チームマネジメント、人材育成 |

| エグゼクティブ | 経営者、事業責任者 | 経営戦略、組織運営 |

| その他 | 情報システム部門など | 専門分野に応じた内容 |

本記事で扱う研修の範囲

本記事では、上記の分類のうち「全社員対象」と「葬祭ディレクター対象」の研修を中心に、葬儀屋JPが提供するプログラム内容をご紹介いたします。

この二つを取り上げる理由は、現場のサービス品質に直結する研修であり、多くの葬儀社が最初に取り組むべき領域だからです。

葬儀屋JPでは、10年間の業界経験と「価値ある葬儀施行を求める葬儀社のみかた」というコンセプトに基づき、実践的で即効性のある研修プログラムを設計しております。

マネージャー向けやエグゼクティブ向けの研修についても対応しておりますので、ご関心のある方はお問い合わせください。

全社員向け研修の内容|自社の価値と顧客像を共有する

全社研修は、組織全体で自社の価値と対象顧客像を正確に理解し、一貫したサービス提供の基盤をつくることを目的としています。

葬儀屋JPの全社研修では、職種や役職に関係なく全員が受講できるプログラムをご用意しております。「なぜ自社が選ばれるのか」「どのようなお客様に価値を提供しているのか」という共通認識を、組織全体で持てるよう支援いたします。

全社研修で扱う主なテーマは以下の三つです。

(1)自社の理念・強みを言語化する

(2)対象顧客像を全員で共有する

(3)一貫したブランド体験を提供する

全社研修の目的(1)自社の理念・強みを言語化する

葬儀屋JPの全社研修では、まず自社の理念やコンセプト、強みを明確にすることから始めます。

「なぜ自社が選ばれるのか」「他社との違いは何か」「どのような価値を提供しているのか」といった問いに、全社員が同じ言葉で答えられる状態を目指します。理念や強みが言語化されていないと、スタッフごとに説明が異なり、お客様に一貫したメッセージを伝えることができません。

研修では、貴社の歴史や創業の想い、これまでに提供してきたサービスの特徴などを丁寧にヒアリングしながら、全員で共有できる言葉を整理していきます。

全社研修の目的(2)対象顧客像を全員で共有する

自社のサービスを求めるお客様がどのような方なのかを、全社員で共有することも重要です。

葬儀屋JPでは、年齢層、家族構成、経済状況、宗教観、地域性など、さまざまな要素からお客様像を具体的に描くワークを実施いたします。対象顧客像が明確になると、お客様の立場に立った対応がしやすくなり、提案の精度も上がります。

例えば「家族葬を希望される40〜50代のご遺族が多い」という顧客像があれば、その方々がどのような不安を抱えているか、どのような情報を求めているかを想像しやすくなります。

全社研修の目的(3)一貫したブランド体験を提供する

理念と顧客像を共有したうえで、あらゆる接点で統一されたブランド体験を提供できるようにします。

電話応対から葬儀施行まで、お客様と接するすべての場面で、自社のブランドイメージにふさわしい対応ができることが理想です。葬儀屋JPの研修では、具体的な行動指針を策定し、どのような言葉遣いや振る舞いがブランドにふさわしいかを実践的に学んでいただきます。

この全社研修を通じて、組織の結束力が高まり、お客様から見て「どのスタッフに対応してもらっても安心できる」という信頼感の醸成を支援いたします。

接遇・マナー研修の内容|現場スタッフの対応力を高める

接遇・マナー研修は、葬儀業界における顧客満足度向上の最重要ポイントです。悲しみの中にあるご遺族に寄り添い、適切な対応ができるかどうかが、葬儀社の評価を大きく左右します。

葬儀屋JPでは、業界水準に合わせた単語選定や言い回しを適切に選択し、現場ですぐに活かせる実践的な接遇・マナー研修を提供しております。

接遇・マナー研修で習得できる主なスキルは以下の通りです。

(1)葬儀業界特有の言葉遣いと立ち居振る舞い

(2)電話応対と緊急時の対応技術

(3)クレーム対応とコミュニケーション技術

接遇研修の要点(1)葬儀業界特有の言葉遣いと立ち居振る舞い

葬儀屋JPの接遇研修では、まず葬儀業界特有の言葉遣いと立ち居振る舞いを習得していただきます。

一般的な接客業とは異なり、葬儀の現場ではご遺族の心情に配慮した敬語の使い方が求められます。「お悔やみ申し上げます」といった定型表現だけでなく、状況に応じた言葉の選び方を学びます。

身だしなみについても、清潔感だけでなく、宗教・宗派に応じた適切な装いや、控えめでありながら頼りがいのある印象を与える振る舞いを身につけていただきます。

通夜・葬儀・法要それぞれの場面で求められる作法は異なるため、実践的なロールプレイを通じて習得できるプログラムを組んでおります。

接遇研修の要点(2)電話応対と緊急時の対応技術

葬儀社への最初の連絡は、多くの場合、電話で行われます。深夜や早朝の連絡も少なくありません。初回の電話応対が、その後の信頼関係を大きく左右します。

葬儀屋JPの研修では、お急ぎの連絡や緊急時の対応において、冷静かつ的確に情報を収集し、適切な案内ができるよう訓練いたします。慌てているご遺族に安心感を与える話し方、必要な情報を漏れなく確認する手順、次のステップを分かりやすく説明する技術などを学んでいただきます。

初回のお電話から葬儀終了後のフォローまで、一貫して丁寧な対応ができるスタッフの育成をサポートいたします。

接遇研修の要点(3)クレーム対応とコミュニケーション技術

葬儀という場面では、ご遺族の感情が高ぶることも珍しくありません。小さな行き違いが大きな不満につながることもあります。

葬儀屋JPの研修では、お客様の不満や要望に対する適切な対応方法を学んでいただきます。感情的になりがちな状況でも冷静さを保ち、まずはお客様の話をしっかりと聞くことの重要性を理解していただいたうえで、問題解決に向けた建設的な提案ができるよう、具体的な対応パターンを身につけていただきます。

また、ご遺族だけでなく、参列者や関係業者とのコミュニケーションにおいても、スムーズな調整ができる技術を習得していただきます。

葬祭ディレクター研修の内容|営業力と専門性を強化する

葬祭ディレクターは、お客様との最初の相談から葬儀施行、アフターフォローまでを担う中核的な存在です。葬祭ディレクターの能力が、葬儀社の収益性と顧客満足度に最も大きな影響を与えるといっても過言ではありません。

葬儀屋JPでは、葬祭ディレクターとしての専門性を高め、お客様からの信頼獲得と事業の収益向上を同時に実現するための研修プログラムを提供しております。

葬祭ディレクター研修で習得できる主なスキルは以下の通りです。

(1)信頼関係構築のための営業スキル

(2)宗教・法務・関連業者調整の専門知識

(3)技能検定対策と資格取得支援

ディレクター研修の要点(1)信頼関係構築のための営業スキル

葬儀屋JPの葬祭ディレクター研修では、初回相談から契約締結まで、お客様との信頼関係を構築するための技術を習得していただきます。

重要なのは、単にプランを提案するのではなく、お客様の真のニーズを把握するヒアリング技術です。故人様のお人柄やご遺族の想い、予算や宗教的な希望など、さまざまな要素を丁寧に聞き取り、最適なプランを提案できる力を養います。

オプションサービスの提案についても、押し売りにならないよう、お客様にとっての価値を分かりやすく説明する技術を学んでいただきます。

顧客満足度と収益性の両立を実現するための営業スキルを、実践的なロールプレイを通じて身につけていただきます。

ディレクター研修の要点(2)宗教・法務・関連業者調整の専門知識

次に、葬祭ディレクターには、幅広い専門知識が求められます。仏教、神道、キリスト教など宗教・宗派別の儀礼知識は基本であり、それぞれの作法や注意点を正確に把握しておく必要があります。

また、死亡届の提出や火葬許可証の取得など、法的な手続きについての理解も欠かせません。花屋、料理業者、返礼品業者、火葬場など、関連業者との調整技術も重要です。

葬儀屋JPの研修では、これらの専門知識を体系的に学ぶとともに、複雑な要望にも対応できる応用力を養っていただきます。専門的な内容を分かりやすくお客様に説明する技術も、合わせて習得していただきます。

ディレクター研修の要点(3)技能検定対策と資格取得支援

葬祭ディレクターとしての専門性を証明する資格として「葬祭ディレクター技能審査」があります。1級と2級があり、取得することで対外的な信頼性が高まるほか、社員自身のモチベーション向上にもつながります。

葬儀屋JPでは、筆記試験対策から実技試験対策まで、合格に必要な知識とスキルを効率的に習得できるようカリキュラムを組んでおります。個々の弱点に合わせた個別指導を行い、合格率の向上を支援いたします。

資格取得は、葬祭ディレクターとしてのキャリアパスを明確にする意味でも重要であり、人材定着にも寄与します。

研修導入の流れ|事前診断から効果測定まで

研修の成否は、導入前の準備段階で大きく左右されます。葬儀屋JPでは、以下の段階的なプロセスで確実な効果を実現いたします。

研修導入は、以下の三つのステップで進めてまいります。

ステップ(1)事前診断とカスタマイズ提案

ステップ(2)研修実施と段階的な学習アプローチ

ステップ(3)効果測定とフォローアップ

導入ステップ(1)事前診断とカスタマイズ提案

研修を導入する前に、まず貴社の現状を正確に把握することが重要です。

葬儀屋JPでは、現在の社員構成や年齢分布、既存社員のスキルレベルと経験年数、過去の研修実施状況とその効果、顧客からのクレームや要望の内容などを詳細にヒアリングいたします。

これらの情報をもとに、緊急度と重要度によって課題を分類し、優先順位を決定します。そのうえで、貴社専用の研修カリキュラムを設計し、実施スケジュールや予算に応じたプログラムをご提案いたします。

事前診断を丁寧に行うことで、無駄な研修時間を削減し、本当に必要なスキル向上に集中できる内容となります。

導入ステップ(2)研修実施と段階的な学習アプローチ

葬儀屋JPでは、研修の実施形態を目的や内容に応じて使い分けております。チームワーク向上や情報共有を目的とする場合は集合研修が適しており、個人の弱点克服や専門スキル向上には個別研修が効果的です。

時間や場所の制約がある場合はオンライン研修を活用し、実際の業務に即した学習には現場実習を取り入れます。

学習は段階的に進めることで、定着率が高まります。まず座学で基礎知識を習得し、次に演習やロールプレイで実践的なスキルを訓練します。

その後、OJT形式で現場に適用し、フォローアップを通じて継続的に改善していくという流れで進めてまいります。

導入ステップ(3)効果測定とフォローアップ

研修を実施したら終わりではなく、効果を測定し、継続的に改善していくことが重要です。

葬儀屋JPでは、研修前後のスキルテスト、顧客満足度調査による外部評価、社員の自己評価とフィードバック、業務効率や売上への影響測定などを通じて効果を確認いたします。

これらのデータをもとに、研修内容の改善点を洗い出し、次回以降の研修に反映させていきます。

また、研修終了後も3ヶ月、6ヶ月のタイミングでフォローアップを実施し、学習内容の定着と実践活用をサポートしております。

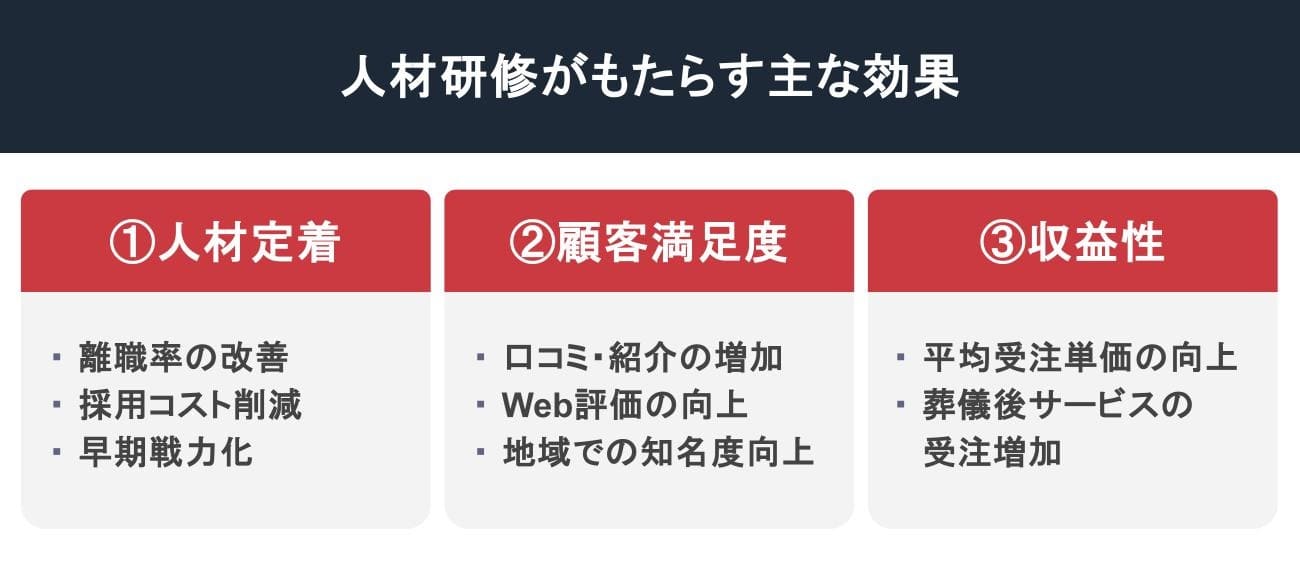

人材研修がもたらす効果

葬儀屋JPの人材研修を導入いただくことで、人材定着率の向上、採用コストの削減、顧客満足度の改善による集客効果という大きな成果が期待できます。

人材研修の効果(1)人材定着率の向上と採用コストの削減

人材研修の最大の効果は、離職率の大幅な改善にあります。

「せっかく採用しても定着しない」という課題は、多くの葬儀社が抱えています。しかし、適切な研修体制を構築することで、この状況は改善できます。

研修を通じてスキルアップの機会を提供することで、社員は業務に対する不安を解消し、自信を持って仕事に取り組めるようになります。

キャリアパスが明確になることで将来への希望も生まれ、「この会社で長く働きたい」という意欲につながります。同僚とのコミュニケーションが改善され、職場の雰囲気も良くなります。

定着率が向上すれば、求人広告費や採用面接にかかる人件費が削減されます。新人教育の負担も軽減され、既存社員が本来の業務に集中できるようになります。

人材研修の効果(2)顧客満足度の改善と集客力の向上

社員のスキル向上は、直接的に顧客満足度の向上をもたらし、口コミによる自然な集客効果を生み出します。

葬儀業界では、一度のサービス体験がその後の評判に大きく影響します。研修によりスタッフの対応力が向上した葬儀社では、口コミや紹介による新規顧客の増加、Web上の良い評価やレビューの増加、地域での評判向上による知名度アップなどの効果が報告されています。

また、研修により提案力が向上すると、お客様のニーズに応じた適切なサービス提案ができるようになります。追加サービスの提案成功率が上がり、平均受注単価の向上につながります。

葬儀後のサービス(法要、仏壇、墓石など)の受注も増加し、継続的な関係構築が可能になります。

人材研修がもたらす主な効果を領域別に整理すると、以下の通りです。

まとめ|人材研修は葬儀社の事業成長の土台づくり

葬儀業界の人材課題を解決するためには、業界特有の事情を踏まえた専門的な研修サービスが不可欠です。

本記事では、人材研修が求められる背景として、施行件数増加に伴う人材不足、サービス品質のばらつき、離職率の高さという三つの課題を取り上げました。そのうえで、葬儀屋JPが提供する全社員向け研修、接遇・マナー研修、葬祭ディレクター研修の具体的な内容と、研修導入の流れ、期待できる効果についてご紹介いたしました。

人材研修は、単にスキルを教える場ではありません。社員が自信を持って働ける環境をつくり、顧客満足度を高め、結果として事業の成長につなげるための土台づくりです。

葬儀屋JPでは、10年間の業界経験に基づき、貴社の課題に合わせた最適な研修プログラムをご提案いたします。単なる研修提供にとどまらず、求人募集要項の作成から経営コンサルティングまで、一貫した事業成長支援を実施しております。

「優秀な人材を採用し、長期的に定着させたい」「社員のスキルアップを通じて顧客満足度を向上させたい」といった課題をお持ちの葬儀社経営者様は、ぜひ一度ご相談ください。

葬儀屋.JPでは

47都道府県

いずれも対応!

全国の葬儀屋さんのホームページ制作、集客の対応を行なっております。

遠方の場合はまずはオンライン会議を行わせていただきます。

![葬儀社のホームページ制作・運用のプロ [葬儀屋.jp]](https://sougiya.jp/wp/wp-content/themes/sougiya-jp-child/images/link-movie2.png)

![「葬儀ポータルの紹介料が悩ましい」「良いところがいっぱいあるけどなかなか伝わらない」「人がぜんぜん採用できない」「今までは電話帳広告でも効果があったのに」「定期的に直接お問い合わせが欲しい…」「強豪会館が近隣にオープンして売り上げが少し落ちた」葬儀場経営者のみなさま、そのお悩みホームページで解決しませんか?葬儀社のホームページのことは葬儀屋.jpにおまかせ!!葬儀屋.jpならココまでサポートします!![ホームページ制作][インターネット広告][人材採用支援][Google My Business][葬儀プラン改善][パンフレットなどの広告物制作]](https://sougiya.jp/wp/wp-content/themes/sougiya-jp-child/images/link-paper2.png)