マインド研修①「葬儀について」が会社の未来を変える!基礎理解から実践スキルまで完全解説

「なぜ葬儀をするのか分からないまま社員が接客している」「お客様から基本的な質問をされて答えられない社員がいる」「研修をしても表面的な知識しか身に付かない」

こんな悩みを抱えている葬儀社経営者の方は、多いのではないでしょうか。実は、葬儀についての正しい研修を実施することで、これらの問題は劇的に改善されます。

本記事では、葬儀業界で10年以上の経験を持つ葬儀屋.JPが、効果的な「葬儀について」研修の全てを解説します。社員のスキルアップと顧客満足度向上を同時に実現できる具体的な方法をお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。

もくじ

葬儀業における「葬儀について」研修の重要性:なぜ基本理解が経営を左右するのか

「葬儀について」研修を実施することは、単なる知識の習得以上の重要な意味を持ちます。なぜなら、葬儀の本質を理解していない社員は、お客様に対して薄っぺらな対応しかできず、結果的に会社全体の信頼を失うリスクがあるからです。

この章では、なぜ「葬儀について」研修が経営を左右するのか、その理由を以下の3つの観点から詳しく解説します。

- 葬儀の本質を理解していない社員が引き起こす経営リスク

- 競争激化時代に「葬儀について」研修が差別化の源泉となる理由

- 若手社員の離職を防ぐ葬儀業の意義と価値の伝え方

葬儀の本質を理解していない社員が引き起こす経営リスク

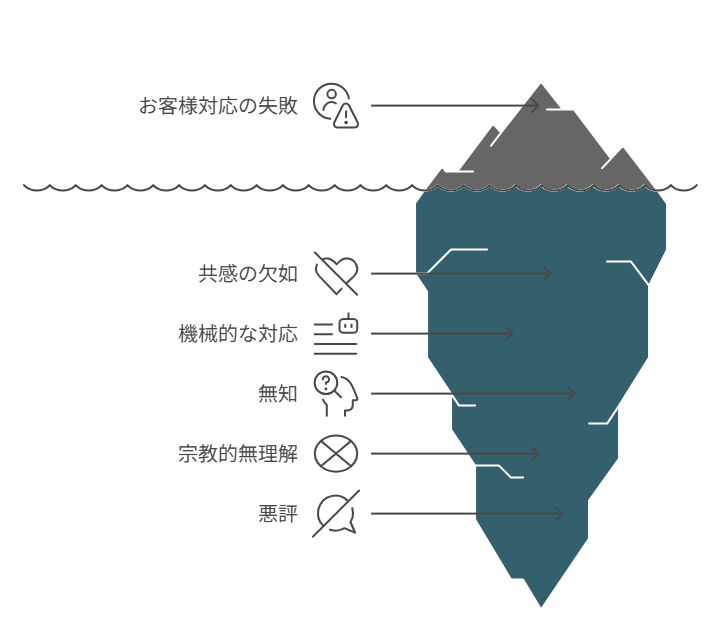

葬儀の本質を理解していない社員がお客様対応をすることで、深刻な経営リスクが発生します。

最も大きなリスクは、お客様の心に寄り添えないことです。

葬儀は単なる儀式ではありません。

故人様への最後のお別れ、ご遺族様の悲しみに寄り添うサポート、そして故人様の人生を讃える大切な時間なのです。

この本質を理解していない社員は、マニュアル通りの機械的な対応しかできません。

「こちらのプランはいかがですか」「追加料金がかかります」といった、まるで商品を売るような接客になってしまいます。

ご遺族様の気持ちに寄り添わない対応は、お客様の心に深い傷を残します。

葬儀は一生に一度の大切な儀式だからこそ、お客様は細かな対応まで記憶しています。

冷たい対応をされた葬儀社の名前は、地域で悪い評判として長期間語り継がれてしまいます。

さらに深刻なのは、基本的な質問に答えられないことです。

「なぜ通夜をするのですか」「戒名の意味を教えてください」「この作法にはどんな意味があるのですか」

こうした質問に適切に答えられない社員は、お客様からの信頼を失います。

葬儀は宗教的・文化的な深い意味を持つ儀式です。

その意味を理解していない社員に大切な葬儀を任せることは、お客様にとって不安でしかありません。

結果として、口コミでの悪評拡散、顧客離れによる売上減少、地域での信頼失墜という深刻な経営リスクを招くことになります。

競争激化時代に「葬儀について」研修が差別化の源泉となる理由

現代の葬儀業界は激しい競争にさらされており、価格競争だけでは生き残れない時代になっています。

このような環境で差別化を図る最も効果的な方法が、社員の知識とスキルの向上です。

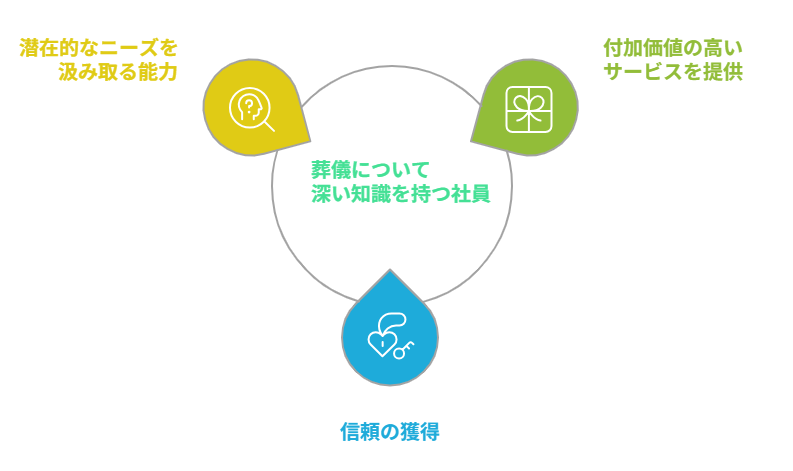

葬儀について深い知識を持つ社員は、お客様に対して付加価値の高いサービスを提供できます。

例えば、故人様の人生や趣味を葬儀に取り入れる提案、ご遺族様の心情に配慮したオリジナルの演出、宗教的な意味を分かりやすく説明しながらの儀式進行などです。

これらの提案は、単なる葬儀の知識があるだけでは不可能です。

葬儀の本質的な意味、歴史的な背景、現代社会における役割などを深く理解している社員だからこそ可能な提案なのです。

また、知識豊富な社員は、お客様からの信頼を得やすくなります。

「この人に任せれば安心」という信頼感は、価格以上の価値を提供します。

競合他社が同じような価格でサービスを提供していても、「あの会社の○○さんにお願いしたい」という指名につながります。

さらに、葬儀について詳しい社員は、お客様の潜在的なニーズを汲み取る能力も高くなります。

表面的な要望だけでなく、その背景にある想いや不安を理解し、適切な提案ができるのです。

このような差別化により、価格競争に巻き込まれることなく、適正な利益を確保しながら事業を継続できます。

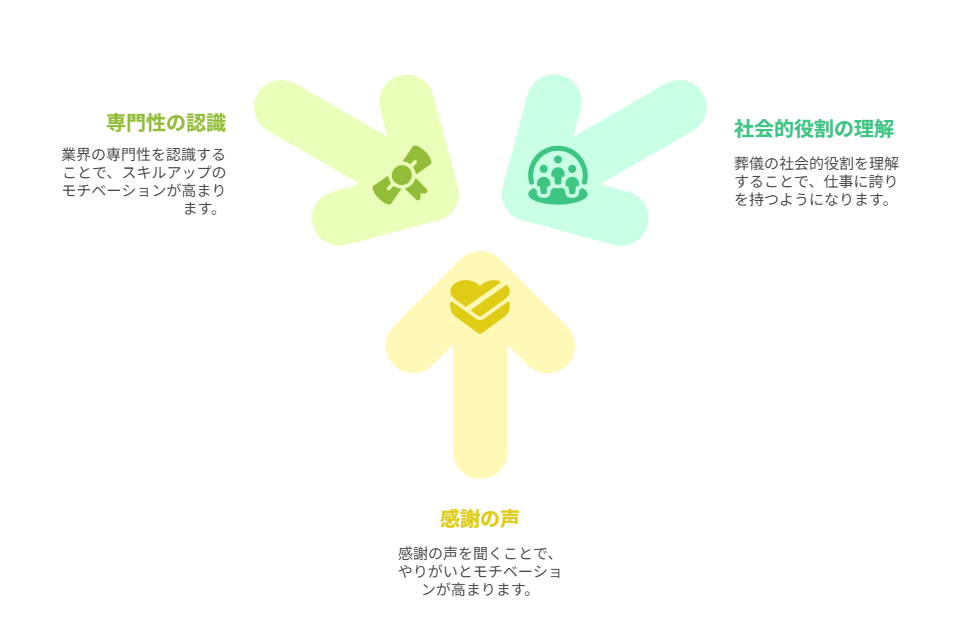

若手社員の離職を防ぐ葬儀業の意義と価値の伝え方

若手社員が葬儀業界を離職する大きな理由の一つは、「この仕事の意味が分からない」「社会の役に立っているのか疑問」といった価値観のゆらぎからくる迷いです。

葬儀について正しい研修を行うことで、この問題を根本的に解決できます。

葬儀の社会的役割を理解した社員は、自分の仕事に誇りを持つようになります。

「故人様を偲ぶ大切な時間を支えている」「ご遺族様の悲しみに寄り添い、心の支えになっている」「日本の文化と伝統を守り続けている」

このような仕事の意義を実感できると、単なる「仕事」から「使命」に変わります。

また、葬儀について深く学ぶことで、お客様からの感謝の声を直接聞く機会も増えることが見込めます。

「おかげで故人を穏やかに送ることができました」「あなたがいてくれて本当に良かった」

こうした感謝の言葉は、何物にも代えがたいやりがいを与えてくれます。

研修を通じて葬儀業界の専門性の高さを理解することも重要です。

宗教知識、法的手続き、心理学的配慮、接遇技術など、多様な専門知識が求められる仕事であることを知ると、自分のスキルアップに対するモチベーションが向上します。

さらに、葬儀業界でのキャリアパスも明確になります。

葬祭ディレクターとしての技術向上、管理職への昇進、独立開業など、具体的な将来像を描けるようになります。

このように、「葬儀について」研修を実施することで、若手社員の離職を防ぎ、長期的に活躍してもらえる環境を作ることができます。

「葬儀について」研修で学ぶべき基礎知識:死生観から現代葬儀まで

「葬儀について」研修を効果的に行うためには、体系的な知識の習得が不可欠です。表面的な作法だけでなく、その背景にある深い意味を理解することで、お客様に対して説得力のある説明ができるようになります。

この章では、「葬儀について」研修で必ず学ぶべき基礎知識を、以下の4つの分野に分けて解説します。

- 日本の葬送文化の歴史と葬儀の社会的役割

- 宗教別葬儀の基本:仏式・神式・キリスト教式・無宗教葬の理解

- 現代における葬儀の意味:グリーフケアと心理的サポート

- 葬儀に関わる法律と倫理:プロとして知るべき基準

日本の葬送文化の歴史と葬儀の社会的役割

日本の葬送文化は、約1400年の長い歴史を持つ、世界でも類を見ない独特の発展を遂げてきました。

この歴史的背景を理解することで、現代の故人を偲ぶ場、遺族の悲しみを癒す場、そして社会復帰への第一歩を踏み出す場として、複合的な役割を果たしている葬儀に込められた深い意味を説明できるようになります。

お客様に対して「なぜこの作法があるのか」「どのような意味が込められているのか」を説得力を持って説明できるようになります。

宗教別葬儀の基本:仏式・神式・キリスト教式・無宗教葬の理解

現代日本の葬儀は、多様な宗教的背景を持つお客様に対応する必要があります。

それぞれの宗教における、葬儀の意味と特徴を正しく理解することで、適切なサービスを提供できるようになります。

仏式葬儀

仏式葬儀には、故人様の来世での幸せを願い、極楽浄土への往生を祈る儀式など(宗派による)があります。

宗派により作法が異なるため、曹洞宗、臨済宗、真言宗、浄土宗、浄土真宗、日蓮宗、真宗本願寺派など、主要宗派の特徴を理解しておく必要があります。

焼香の作法、唱えるお経、戒名の考え方なども宗派により異なります。

神式葬儀

神式葬儀は、故人様の魂が家を守る祖霊となることを願う儀式です。

玉串奉奠(たまぐしほうてん)、手水の儀、神職による祭詞奏上など、独特の作法があります。

キリスト教式葬儀

キリスト教式葬儀は、故人様の魂が神のもとに召されることを信じ、復活を祈る儀式です。

カトリックとプロテスタントで内容が異なりますが、共通して「お別れの会」としての性格が強いです。

賛美歌や聖書朗読、牧師・神父による説教、献花などが特徴的です。

キリスト教では死を「永遠の命の始まり」と捉えるため、悲しみよりも感謝と希望を表現します。

無宗教葬・自由葬

無宗教葬は、宗教的な儀式にとらわれず、故人様らしさを表現する葬儀です。

音楽葬、花祭壇、思い出のスライドショー、参列の皆様による思い出話など、自由な形式で行われます。

宗教色を排除しながらも、故人様を偲び、ご遺族様の気持ちに寄り添う内容にすることが重要です。

形式にとらわれない分、企画力と提案力が重要になります。

現代における葬儀の意味:グリーフケアと心理的サポート

現代の葬儀は、単なる宗教的儀式を超えて、ご遺族様の心理的サポートとしての役割が重要視されています。

グリーフケア(悲嘆のケア)の視点から葬儀を理解することで、より深いサービスを提供できるようになります。

グリーフケアとは

グリーフケアとは、大切な人を失った悲しみ(グリーフ)を抱える人に対する心理的支援のことです。

悲嘆は自然な感情であり、時間をかけて癒していく必要があります。

葬儀は、この悲嘆のプロセスを健全に進めるための重要な儀式として位置づけられています。

葬儀の心理的効果

葬儀には現実受容の促進、感情表現の場の提供、社会的支援の確認、人生の意味の再確認といった心理的効果があります。

現代社会特有の課題

現代社会では、核家族化、都市化、価値観の多様化により、従来の葬儀の形では対応しきれない課題が生まれています。

少子高齢化による家族葬の増加、遠方に住むご親族様の参列困難、宗教離れによる意味の希薄化などです。

これらの課題に対応するため、葬儀従事者には従来以上に、柔軟性と提案力が求められています。

お客様一人ひとりの状況に応じた、最適な葬儀を提案できるスキルが必要です。

葬儀に関わる法律と倫理:プロとして知るべき基準

葬儀業務を適切に行うためには、関連する法律と職業倫理を、正しく理解することが不可欠です。

法的な要件を満たすだけでなく、お客様の信頼に応える、倫理的な行動が求められます。

死亡に関わる法的手続き

死亡届の提出、火葬許可申請書の提出、埋葬許可証の交付など、一連の手続きを正確に行うことが重要です。

これらの手続きはご遺族様にとって大きな負担となるため、葬儀社が代行することが多いです。

間違いがあると葬儀の進行に支障をきたすため、確実な知識が必要です。

葬儀業に関わる法規制

葬儀業界には特定の許可制度はありませんが、関連する法律が多数あります。

消費者契約法、特定商取引法、個人情報保護法などは、葬儀業務に直接関わる重要な法律です。

見積書の提示義務、クーリングオフ制度の適用、個人情報の適切な取り扱いなど、具体的な対応方法を理解しておく必要があります。

職業倫理と社会的責任

葬儀業従事者には、高い職業倫理が求められます。

ご遺族様の心情に配慮した言動、適正な価格設定、誠実な説明責任などです。

特に、悲しみの中にあるご遺族様に対して、不当な高額請求や不必要なサービスの押し売りは絶対に避けなければなりません。

お客様の立場に立った提案と、透明性の高い価格設定が重要です。

また、宗教的な作法に関する正確な知識と、それに基づく適切な社員指導も職業倫理の一部です。

社員に間違った作法を教えることは、お客様の信頼を失うだけでなく、故人様に対する冒涜ともなりかねません。

効果的な「葬儀について」研修の実施方法とカリキュラム設計

「葬儀について」研修を成功させるためには、適切な実施方法とカリキュラム設計が不可欠です。単に知識を詰め込むだけでなく、実際の業務で活用できるスキルを身につけてもらうことが重要です。

この章では、効果的な研修実施のための具体的な方法を以下の3つの観点から解説します。

- 座学と体験を組み合わせた研修プログラムの構築

- 世代別・経験別に最適化した研修内容の工夫

- 研修効果を高める教材とツールの活用法

座学と体験を組み合わせた研修プログラムの構築

効果的な葬儀研修を実施するためには、座学での知識習得と実際の体験を組み合わせたプログラム構築が重要です。

理論だけでは実践できず、体験だけでは深い理解が得られません。

座学部分の効果的な構成

座学では、葬儀の歴史的背景、宗教的意味、法的要件などの基礎知識を体系的に学びます。

重要なのは、ただ暗記するのではなく、「なぜそうなのか」という背景を理解することです。

例えば、「なぜ通夜をするのか」という質問に対して、「昔は死亡の確認技術が未発達だったため、一晩かけて確実に死を確認する意味があった」「現代では、故人様との最後の夜を過ごし、心の整理をする時間として意味がある」といった説明ができるようになります。

知識の定着を図るため、各章の終わりには必ず質疑応答の時間を設けます。

参加者からの質問は、実際の現場で遭遇する可能性の高い疑問であることが多いため、全員で共有することが重要です。

実体験・ロールプレイの活用

座学で学んだ知識を実際に活用するため、ロールプレイを積極的に取り入れます。

お客様役と葬儀社員役に分かれ、実際の接客場面を想定した練習を行います。

初回相談から契約、葬儀当日の進行、アフターフォローまで、一連の流れを体験することで、知識の実践活用方法を身につけます。

特に重要なのは、困難な状況への対応練習です。

「急に参列者が増えた場合」「遺族間で意見が対立した場合」「予算が限られている場合」など、実際に起こりうる問題への対処法を体験を通じて学びます。

現場見学とOJTの組み合わせ

可能であれば、実際の葬儀現場を見学する機会を設けます。

研修で学んだ知識が実際の現場でどのように活用されているかを確認できます。

ただし、現場見学ではご遺族様の心情への配慮が最優先です。

事前にご遺族様の承諾を得て、見学者の態度や服装についても厳格な指導を行います。

見学後は必ず振り返りの時間を設け、気づいた点や疑問点を共有します。

OJT(On the Job Training)では、経験豊富な先輩社員とペアを組み、実際の業務を通じて学びます。

最初は見学から始まり、徐々に簡単な業務を任せていくことで、段階的にスキルを向上させます。

世代別・経験別に最適化した研修内容の工夫

「葬儀について」研修を効果的に行うためには、参加者の世代や経験レベルに応じた内容の最適化が重要です。

一律の研修では、参加者のニーズに応えられません。

新入社員向け研修のポイント

新入社員には、葬儀業界の基本的な知識から丁寧に教える必要があります。

葬儀の社会的意義、業界の特徴、職業としての誇りなどを最初に伝えることで、仕事への理解を深めます。

特に重要なのは、「なぜこの仕事をするのか」という動機づけです。

葬儀業界の社会的使命、お客様からの感謝の声、やりがいのある瞬間などを具体的に紹介します。

実際の先輩社員の体験談も効果的です。

技術的な面では、基本的な接遇マナー、電話応対、基本的な葬儀の流れを重点的に学びます。

複雑な宗教的知識は後回しにして、まずは現場で必要な基本スキルの習得を優先します。

中堅社員向け研修のポイント

中堅社員には、より専門的な知識とスキルアップを重視した研修を実施します。

宗教別の詳細な作法、困難な状況への対応、後輩指導のスキルなどを学びます。

特に重要なのは、お客様の多様なニーズに応えるための提案力向上です。

従来の画一的なサービスではなく、お客様の状況に応じたカスタマイズ提案ができるスキルを身につけます。

また、中堅社員には指導者としての役割も期待されるため、後輩への教え方、コミュニケーション技術なども研修内容に含めます。

ベテラン社員向け研修のポイント

ベテラン社員には、最新の業界動向、法改正への対応、新しい葬儀形態への対応などを中心とした研修を実施します。

長年の経験により培った技術は貴重な財産ですが、時代の変化に対応した知識のアップデートも必要です。

特に、現代の多様な価値観に対応するための柔軟性を身につけることが重要です。

また、ベテラン社員の経験を若手社員に伝承するためのスキルも重要です。

「なぜそうするのか」を言語化し、体系的に教える能力を向上させます。

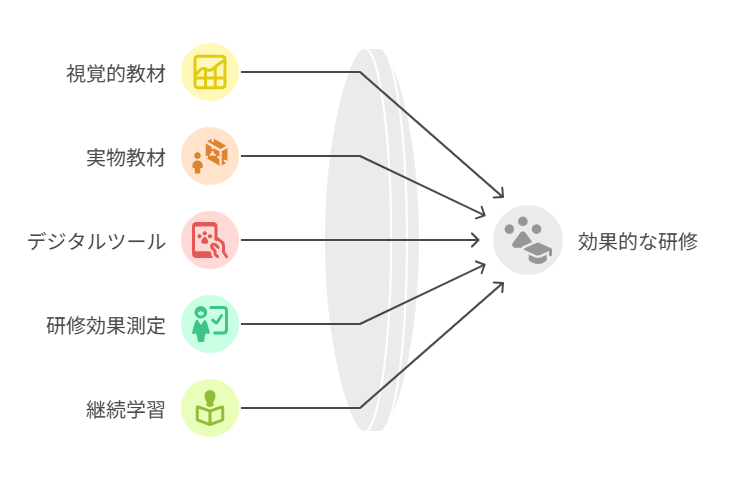

研修効果を高める教材とツールの活用法

「葬儀について」研修の効果を最大化するためには、適切な教材とツールの活用が不可欠です。

参加者の理解を深め、知識の定着を図るための工夫が重要です。

視覚的教材の効果的活用

葬儀に関する研修では、視覚的な教材が特に効果的です。

宗教別の祭壇の違い、作法の手順、供花の配置などは、文字だけでは伝わりにくい内容です。

写真、イラスト、動画などを積極的に活用します。

特に、実際の葬儀現場の写真(ご遺族様の承諾を得たもの)は、現場のイメージを具体的に伝えるのに効果的です。

また、宗教別の作法については、実際の動作を動画で記録し、繰り返し確認できるようにします。

実物教材の準備

可能な限り、実物を使った教材を準備します。

数珠、焼香用の香炉、供花、祭壇の装飾品などを実際に手に取って学ぶことで、理解が深まります。

特に、宗派による数珠の違いや、焼香の作法の違いなどは、実物を使って練習することが重要です。

デジタルツールの活用

現代の研修では、デジタルツールの活用も重要です。

タブレットやスマートフォンを使った知識確認テスト、VR技術を活用した葬儀現場の疑似体験なども効果的です。

eラーニングシステムを導入すれば、研修後の復習や、新しい情報の継続的な学習も可能になります。

研修効果測定のツール

研修の効果を測定するため、事前・事後のテストを実施します。

知識の習得度だけでなく、実践的なスキルの向上も測定できるような設計が重要です。

また、参加者からのフィードバックも重要な評価指標です。

「どの内容が最も役立ったか」「改善してほしい点は何か」といった意見を収集し、次回の研修に活かします。

継続学習のための仕組み

研修は一度で終わりではありません。

継続的な学習を促進するため、定期的な勉強会、新しい情報の共有、スキルアップ講座などを実施します。

業界の最新動向、法改正、新しい葬儀形態などの情報を定期的に共有することで、常に最新の知識を維持できます。

「葬儀について」研修がもたらす組織への具体的効果

「葬儀について」研修を実施することで、組織には様々な具体的効果がもたらされます。これらの効果は、短期的な業務改善から長期的な組織発展まで、多岐にわたります。

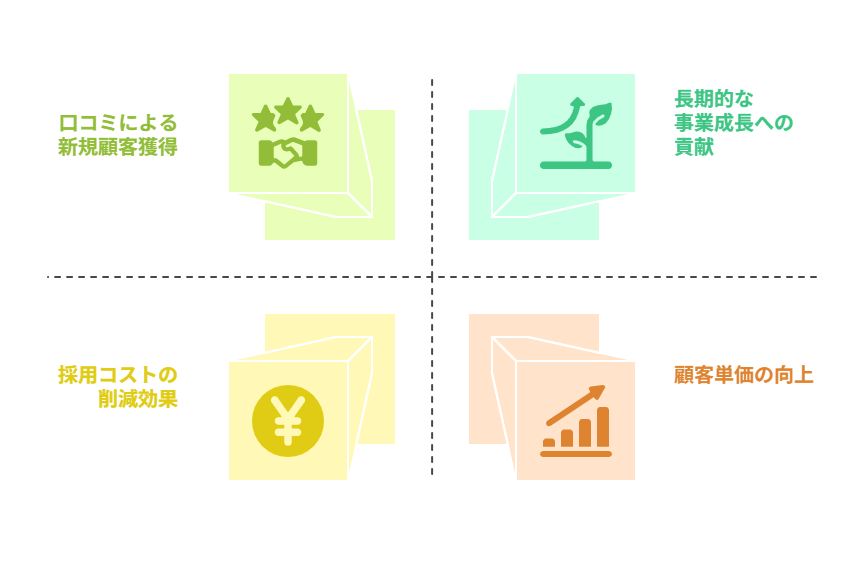

この章では、研修がもたらす具体的効果を以下の3つの観点から詳しく解説します。

- 社員のモチベーション向上と定着率改善

- 顧客満足度向上につながる社員の意識変化

- 研修投資のROI:売上向上への貢献度測定

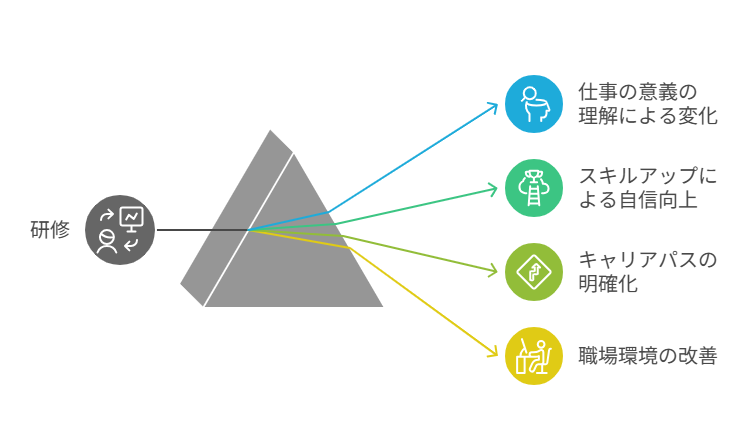

社員のモチベーション向上と定着率改善

「葬儀について」研修を実施した企業では、社員のモチベーション向上と定着率改善に顕著な効果が見られるでしょう。

その理由は、研修を通じて仕事の意義を深く理解し、プロフェッショナルとしての誇りを持てるようになるからです。

仕事の意義の理解による変化

研修前は「なんとなく働いている」状態だった社員が、葬儀の社会的意義を理解することで劇的に変化するはずです。

「故人様の最後の旅立ちを支える大切な仕事」「ご遺族様の心の支えになる仕事」「日本の文化を継承する仕事」といった認識を持つようになります。

研修実施後は、研修実施前の離職率が大幅に改善する可能性もあります。

「この仕事を続けたい」と感じる社員が増加し、特に入社1年以内の早期離職が大幅に減少することが考えられます。

スキルアップによる自信の向上

葬儀について専門的な知識を身につけることで、社員の自信向上が期待できます。

お客様からの質問に適切に答えられる、適切な提案ができる、困難な状況でも冷静に対応できるといった変化が見られるでしょう。

この自信の向上は、仕事へのやりがいにも直結します。

「お客様から信頼される存在になれた」「専門家として認められた」という実感が、モチベーションの維持につながります。

キャリアパスの明確化

研修を通じて、葬儀業界でのキャリアパスが明確になります。

葬祭ディレクターとしての技術向上、管理職への昇進、独立開業などの具体的な将来像を描けるようになります。

また、研修により習得した専門知識は、他社でも通用するスキルとして認識され、転職市場での価値向上にもつながります。

職場環境の改善

研修により社員全体の知識レベルが向上すると、職場内のコミュニケーションも改善されます。

共通の専門用語で話ができる、お互いの業務を理解し合える、協力して問題解決に取り組めるといった変化が見られます。

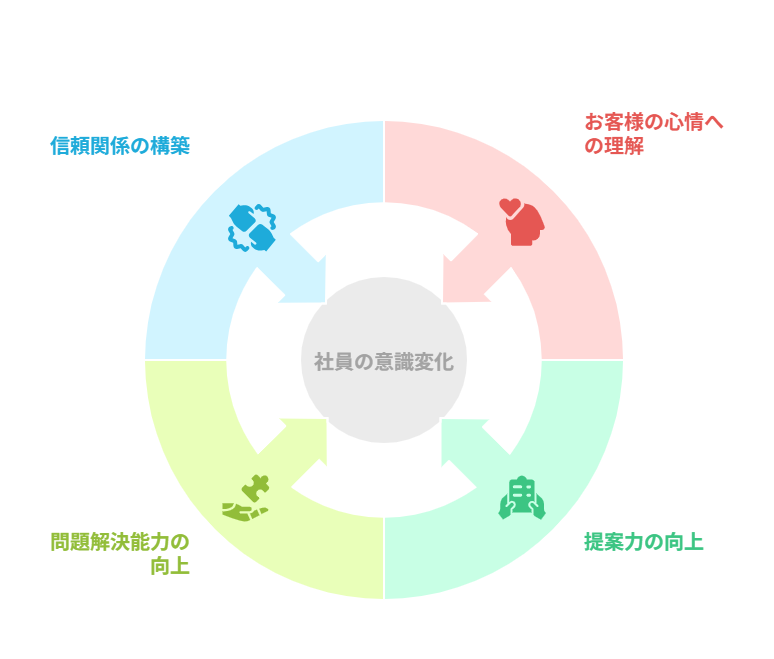

顧客満足度向上につながる社員の意識変化

「葬儀について」研修を受けた社員は、お客様に対する意識が大きく変化します。

この意識変化が、顧客満足度の向上に直結します。

お客様の心情への理解の深化

研修を通じて、ご遺族様の心理状況や感情の変化を理解できるようになります。

悲しみの中にあるお客様が、どのような言葉を求めているか、どのような配慮が必要かを的確に判断できるようになります。

「お悔やみ申し上げます」という言葉一つをとっても、その背景にある意味を理解して使えるようになります。

形式的な対応から、心のこもった対応へと変化します。

提案力の向上

葬儀について深い知識を持つことで、お客様の状況に応じた適切な提案ができるようになります。

予算、家族構成、故人様の人柄、宗教的背景などを総合的に考慮した提案が可能になります。

例えば、「故人様が音楽好きだった」という情報から、好きな曲を流すことを提案したり、「家族だけでゆっくりお別れしたい」という希望から、家族葬の意味と進行方法を詳しく説明したりできます。

問題解決能力の向上

葬儀の進行中に発生する様々な問題に対して、適切な解決策を提案できるようになります。

宗教的な疑問、作法に関する不安、予算の調整、参列の皆様への対応など、幅広い問題に対応できます。

知識があることで、迅速かつ的確な判断ができ、お客様の不安を解消できます。

信頼関係の構築

専門的な知識を持つ社員は、お客様からの信頼を得やすくなります。

「この人に任せれば安心」という信頼感は、葬儀という重要な儀式において非常に重要です。

信頼関係が構築されると、お客様は率直に要望を伝えやすくなり、より満足度の高いサービス提供が可能になります。

研修投資のROI:売上向上への貢献度測定

「葬儀について」研修への投資には、

研修コストを上回る経済効果が期待できます。

採用コストの削減効果

研修により社員の定着率が向上すれば、採用コストが大幅に削減されます。

求人広告費、面接コスト、新人教育費などが削減され、年間数百万円のコスト削減につながる企業も多いです。

顧客単価の向上

研修を受けた社員は、お客様に対してより付加価値の高い提案ができるようになるでしょう。

適切なオプションサービスの提案、質の高いサービスによる満足度向上、リピート率の向上などにより、顧客単価が向上します。

口コミによる新規顧客獲得

サービス品質の向上により、お客様からの口コミ評価向上が期待できます。

葬儀業界では口コミの影響が非常に大きく、良い評判は新規顧客の獲得に直結します。

また口コミ評価が向上すれば、広告費をかけずに新規顧客を獲得できます。

長期的な事業成長への貢献

研修により組織全体のスキルが向上すると、以下のような長期的な効果が期待できます。

- 地域での評判向上による市場シェア拡大

- 優秀な人材の確保と育成による競争力強化

- 新サービス開発・展開の基盤となる人材力の向上

- 事業承継や拡大時の人材基盤の確保

まとめ

「葬儀について」研修は、単なる知識の習得を超えて、組織全体の競争力向上と持続的成長の基盤となる重要な投資です。

本記事では、「葬儀について」研修の重要性から具体的な実施方法、期待される効果まで包括的に解説してきました。

葬儀業界を取り巻く環境は今後も変化を続けます。高齢化社会の進展、価値観の多様化、デジタル化の進展など、様々な変化に対応するためには、継続的な学習と能力開発が不可欠です。

「葬儀について」研修を一度実施すれば終わりではなく、定期的なアップデートと継続的な改善により、常に最新の知識とスキルを維持することが重要です。

「葬儀について」研修は、お客様の大切な時間を支える専門家として、そして葬儀業界の発展に貢献する組織として、必要不可欠な投資です。

適切な研修プログラムの実施により、社員一人ひとりが誇りを持って働ける職場環境を創出し、お客様に最高のサービスを提供できる組織を構築することができます。

ぜひ、自社の現状を見直し、効果的な葬儀について研修の導入を検討してみてください。きっと、組織の未来を変える大きな一歩となることでしょう。

葬儀屋.JPでは

47都道府県

いずれも対応!

全国の葬儀屋さんのホームページ制作、集客の対応を行なっております。

遠方の場合はまずはオンライン会議を行わせていただきます。

![葬儀社のホームページ制作・運用のプロ [葬儀屋.jp]](https://sougiya.jp/wp/wp-content/themes/sougiya-jp-child/images/link-movie2.png)

![「葬儀ポータルの紹介料が悩ましい」「良いところがいっぱいあるけどなかなか伝わらない」「人がぜんぜん採用できない」「今までは電話帳広告でも効果があったのに」「定期的に直接お問い合わせが欲しい…」「強豪会館が近隣にオープンして売り上げが少し落ちた」葬儀場経営者のみなさま、そのお悩みホームページで解決しませんか?葬儀社のホームページのことは葬儀屋.jpにおまかせ!!葬儀屋.jpならココまでサポートします!![ホームページ制作][インターネット広告][人材採用支援][Google My Business][葬儀プラン改善][パンフレットなどの広告物制作]](https://sougiya.jp/wp/wp-content/themes/sougiya-jp-child/images/link-paper2.png)