葬儀業界で注目の「模擬葬儀研修」~人材定着率向上と即戦力育成の実践方法~

葬儀業界における人材不足と、高い離職率の課題を解決する切り札として、「模擬葬儀研修」が急速に注目を集めています。

従来の座学中心の研修では身につかなかった実践的なスキルを、リアルな葬儀環境を再現した、ロールプレイング形式で習得できるこの研修方法は、新人スタッフの早期戦力化と定着率の大幅改善を実現しています。

24時間365日営業という業界特有の制約がある中でも、工夫次第で効果的に導入でき、明確な投資対効果を生み出すことが期待されています。

本記事では、「模擬葬儀研修」の具体的な実施方法から効果測定、導入時の注意点まで、成功のための実践的なノウハウをステップバイステップで解説いたします。

もくじ

葬儀業 人材研修における「模擬葬儀研修」の重要性と業界への影響

葬儀業界の人材研修において、「模擬葬儀研修」は従来の座学中心の研修を大きく変革する革新的な手法として位置づけられています。

実際の葬儀環境を忠実に再現したロールプレイング形式により、新人スタッフが短期間で実践的なスキルを身につけられる点が、最大の特徴です。

以下の2つの視点から、その重要性と効果について詳しく解説いたします。

- 葬儀業界の人材育成における「模擬葬儀研修」の位置づけと効果

- 従来型研修との違いと24時間365日営業でも実施できる工夫

葬儀業界の人材育成における「模擬葬儀研修」の位置づけと効果

「模擬葬儀研修」は、葬儀業界の人材育成において「実践的研修の最高峰」として位置づけられています。

全日本葬祭業協同組合連合会をはじめとする業界団体や、大手研修会社が提供するプログラムでも、現場即応型の内容が主流となる中で、特に高い効果を発揮する手法として注目されているのです。

この研修の最大の特徴は、実際の葬儀式場で本物の祭壇や棺などの備品を使用し、受付から閉式までの全プロセスを体験できることです。

参加者が故人様役、ご遺族様役、スタッフ役を交代で演じることで、多角的な視点から葬儀を理解し、ご遺族様の心情に寄り添った対応力を身につけられます。

定量的な効果も期待できます。例えば、ある導入企業の事例では、新人の数ヶ月以内離職率が大幅に低下したという報告があります。

また、研修を受けたスタッフが対応した葬儀において、ご遺族様からの満足度評価が向上したり、口コミや紹介による新規顧客獲得につながったりしたという事例も報告されています。

従来型研修との違いと24時間365日営業でも実施できる工夫

従来の葬儀業研修は、マニュアルの読み合わせや先輩の作業を見学する、OJT形式が中心でした。

しかし、この方法では実際の緊張感やご遺族様の感情に触れる機会が限られ、いざ本番となると対応に戸惑うケースが頻発していたのです。

「模擬葬儀研修」の革新性は、失敗が許される安全な環境で、実践経験を積める点にあります。

香典の受け取り方一つとっても、実際に手を動かして練習することで、所作の美しさや言葉遣いの適切さが自然に身につきます。

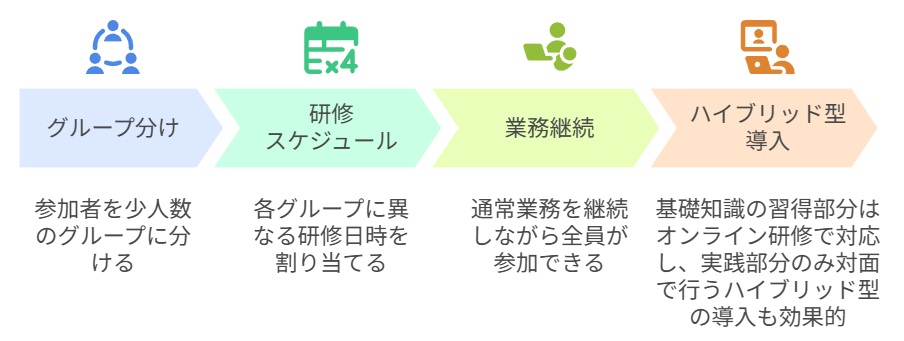

24時間365日営業という制約に対しては、柔軟な実施方法で十分対応可能です。

最も効果的なのは、少人数グループでの分散実施により、シフトへの影響を最小限に抑える方法です。

例えば、20名のスタッフを5名ずつ4グループに分け、それぞれ異なる日時に研修を実施することで、通常業務を継続しながら全員が参加できます。

また、基礎知識の習得部分はオンライン研修で対応し、実践部分のみ対面で行うハイブリッド型の導入も大変効果的です。

「模擬葬儀研修」の具体的な実施方法とプログラム設計

「模擬葬儀研修」を成功に導くためには、リアルな環境設営から宗教・宗派別の対応まで、綿密な準備と体系的なプログラム設計が不可欠です。

ここでは、実際の現場で培われた実践的なノウハウを基に、効果的な研修の実施方法を具体的に解説いたします。

以下の3つのポイントを中心に、すぐに活用できる実践的な内容をお伝えします。

- 会場設営から役割分担まで「模擬葬儀研修」の基本セットアップ

- 宗教・宗派別対応から緊急時対応まで網羅する研修カリキュラム

- ITツールを活用した効率的な研修運営と記録方法

会場設営から役割分担まで「模擬葬儀研修」の基本セットアップ

「模擬葬儀研修」の成功は、いかにリアルな葬儀環境を作り出せるかにかかっています。

理想的には実際の葬儀式場を使用しますが、会議室などでも工夫次第で十分効果的な研修環境を作ることができます。

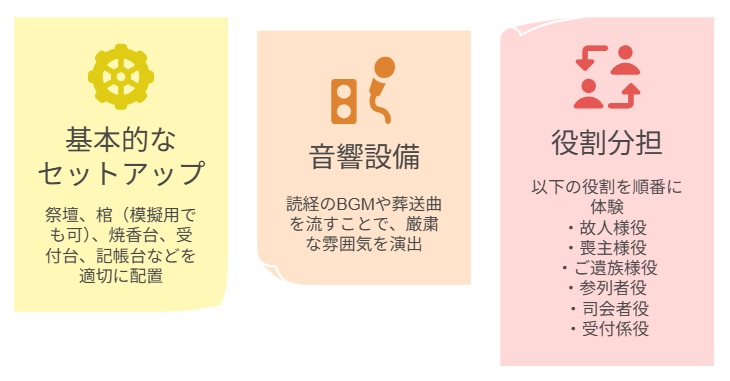

基本的なセットアップとして、祭壇、棺(模擬用でも可)、焼香台、受付台、記帳台などを適切に配置します。

音響設備も重要な要素で、読経のBGMや葬送曲を流すことで、厳粛な雰囲気を演出し、参加者の意識を本番モードに切り替えられます。

役割分担は研修の要となる部分で、参加者は以下の役割を順番に体験します。

・故人様役(棺の中で静かに横たわる)

・喪主様役(挨拶や決定事項の伝達)

・ご遺族様役(悲しみの表現と要望の伝達)

・参列者役(一般会葬者としての振る舞い)

・司会者役(式の進行管理)

・受付係役(香典受領と案内)

各役割を体験することで、それぞれの立場の心情や期待を深く理解し、より適切な対応ができるようになります。

特に効果的なのは、ベテランスタッフがご遺族様役を演じ、新人スタッフの対応を受ける形式です。

宗教・宗派別対応から緊急時対応まで網羅する研修カリキュラム

効果的な「模擬葬儀研修」は、段階的な学習プログラムとして体系的に設計されています。

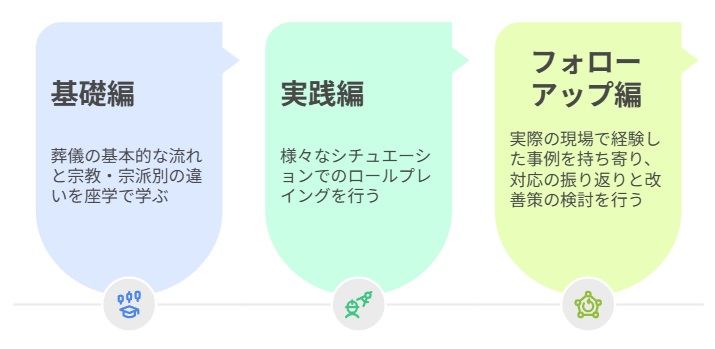

基礎編、実践編、フォローアップ編という構成が最も一般的で効果的です。

基礎編では、葬儀の基本的な流れと宗教・宗派別の違いを座学で学びます。

仏式、神式、キリスト教式、無宗教葬それぞれの特徴と注意点を理解し、宗派による焼香作法の違いなども実演を交えて徹底的に習得します。

実践編では、様々なシチュエーションでのロールプレイングを行います。

通常の葬儀進行はもちろん、急な変更要望への対応、クレーム処理、体調不良者への対応など、実際に起こりうる場面を想定した訓練を重ねます。

特に重要なのは、過去の実例を基にしたケーススタディです。

「香典袋の表書きが間違っていた場合」「参列者同士でトラブルが起きた場合」「ご遺族様から急な要望があった場合」など、具体的な対処法を身につけます。

フォローアップ編では、実際の現場で経験した事例を持ち寄り、対応の振り返りと改善策の検討を行います。

ITツールを活用した効率的な研修運営と記録方法

デジタル化の遅れが指摘される葬儀業界ですが、研修においてはITツールの活用が大きな効果を生みます。

タブレットやスマートフォンは、操作が直感的で、ITが苦手な方でも扱いやすいツールとして最適です。

研修の様子を動画で記録することで、後日の振り返りが効果的に行えます。

特に自分の接客態度を客観的に見ることで、表情や姿勢、話し方の改善点が明確になり、飛躍的なスキルアップにつながります。

研修管理システムの導入により、各スタッフの受講履歴や習得度を一元管理できます。

誰がどの研修を受け、どのスキルを習得したかが可視化されることで、個別のフォローアップ計画も立てやすくなります。

現場での活用も重要な要素で、タブレットに葬儀の進行マニュアルや宗派別の作法集を入れておくことで、不明な点をその場で確認できます。

写真付きの解説なら、文字が苦手な方でも理解しやすく、実務での活用度が格段に高まります。

また、eラーニングシステムを併用することで、基礎知識の部分は各自のペースで学習でき、対面研修では実践的な内容に集中できる、効率的な学習環境が構築できます。

葬儀業 人材研修で「模擬葬儀研修」の効果測定とROI(投資対効果)の実証

「模擬葬儀研修」への投資を検討される際、最も重要なのは具体的な効果とその投資対効果を明確に把握することです。

多くの葬儀社様が「研修にお金をかけても本当に効果があるのか」という不安を抱かれているのではないでしょうか。

この章では、実際のデータに基づいた効果測定方法と、明確な数値で示されたROIの実証例をご紹介いたします。

以下から、投資判断に必要な具体的な情報をお伝えします。

- 人材定着率向上と採用コスト削減の具体的数値

- 顧客満足度向上による売上増加と口コミ効果の測定方法

- 研修効果を最大化する継続的な評価とフィードバックシステム

人材定着率向上と採用コスト削減の具体的数値

「模擬葬儀研修」の最も顕著な効果は、新人スタッフの定着率向上です。

葬儀業界では入社後数ヶ月以内の離職率が高いことが深刻な課題となっていますが、「模擬葬儀研修」を導入した企業では、この早期離職率が劇的に改善されています。

ある中堅葬儀社の事例では、研修導入前の新人数ヶ月以内の離職率が、導入後は大幅に低下しました。

新規採用を行っている場合、離職者が減少することで、年間の採用コストが削減できます。

さらに、定着率の向上は採用活動の効率化にもつながります。

常に人材不足に悩まされていた状態から、計画的な採用が可能になり、より質の高い人材の確保にも成功しています。

また、先輩スタッフが新人教育に割く時間も削減され、本来の業務に集中できるようになったという副次的効果も多数報告されています。

このモデルケースのように、「模擬葬儀研修」への投資額を、採用コスト削減効果だけで上回ることも可能であり、ROIの観点からも十分な投資効果が期待できる一例と言えるでしょう。

顧客満足度向上による売上増加と口コミ効果の測定方法

「模擬葬儀研修」の効果は、顧客満足度の向上という形でも明確に現れます。

研修を受けたスタッフが対応した葬儀では、ご遺族様からの評価が目に見えて向上することが各社の調査で実証されています。

効果測定の具体的な方法として、葬儀後のアンケート調査が最も有効です。

「スタッフの対応」「式の進行」「全体的な満足度」などを5段階で評価してもらい、研修実施前後で比較します。

ある葬儀社では、スタッフ対応の平均評価が上昇し、「大変満足」の割合が大幅に増加しました。

この満足度向上は、具体的な売上増加に直結します。

口コミによる新規顧客の獲得率が向上し、紹介による受注が研修前より増加した事例があります。

また、満足度の高いご遺族様は、法要や仏壇、墓石などの関連サービスも同じ会社に依頼する傾向があります。

研修後は、これらの追加サービスの成約率が大幅に向上し、顧客生涯価値の大幅な向上も実現しています。

測定のポイントは、研修参加者が対応した案件を追跡し、非参加者の案件と比較することです。

研修効果を最大化する継続的な評価とフィードバックシステム

「模擬葬儀研修」の効果を一過性のものにしないためには、継続的な評価とフィードバックの仕組みが不可欠です。

多面評価システムの導入により、客観的かつ包括的な効果測定が可能になります。

評価は4つの視点から行い、自己評価、上司評価、同僚評価、そして最も重要な顧客評価です。

自己評価では、研修で学んだことを、どの程度実践できているかを定期的にチェックします。

上司評価では、日常業務での改善度合いを観察し、具体的な事例を記録します。

同僚評価では、チームワークやコミュニケーションの向上を確認します。

顧客評価では、葬儀後のアンケートやヒアリングを通じて、スタッフの対応がどれだけ安心感や信頼につながったかを把握します。

特に効果的なのは、研修後数ヶ月の節目での振り返りです。

まずは、基本的なスキルの定着度を確認し、必要に応じて補強研修を実施します。

次に、応用力や自発的な改善提案ができているかを評価し、次のステップアップ研修への参加を検討します。

評価結果は数値化し、個人の成長記録として蓄積します。

例えば、「ご遺族様への声かけ」「進行管理」「トラブル対応」などの項目を5段階で評価し、レーダーチャートで可視化することで、強みと改善点が一目でわかります。

また、優秀者の表彰制度を設けることで、継続的な学習意欲を維持できます。

成功する葬儀業「模擬葬儀研修」の導入ステップと注意点

「模擬葬儀研修」の導入を成功に導くためには、経営者の強いリーダーシップと計画的なアプローチが欠かせません。

多くの葬儀社様が「どこから始めればよいかわからない」「失敗のリスクが心配」といった不安を抱かれているのではないでしょうか。

ここでは、実際に成功を収めた葬儀社の事例を基に、リスクを最小限に抑えながら確実に効果を上げるための具体的なステップと注意点をお伝えします。

以下の3つの観点から、導入成功のための実践的なノウハウをご紹介いたします。

- 経営者が押さえるべき「模擬葬儀研修」導入の5つのポイント

- 外部研修会社の選び方と自社実施のメリット・デメリット

- 「模擬葬儀研修」を企業文化として定着させる仕組みづくり

経営者が押さえるべき「模擬葬儀研修」導入の5つのポイント

「模擬葬儀研修」を成功に導くためには、経営者の理解と強いリーダーシップが絶対に不可欠です。

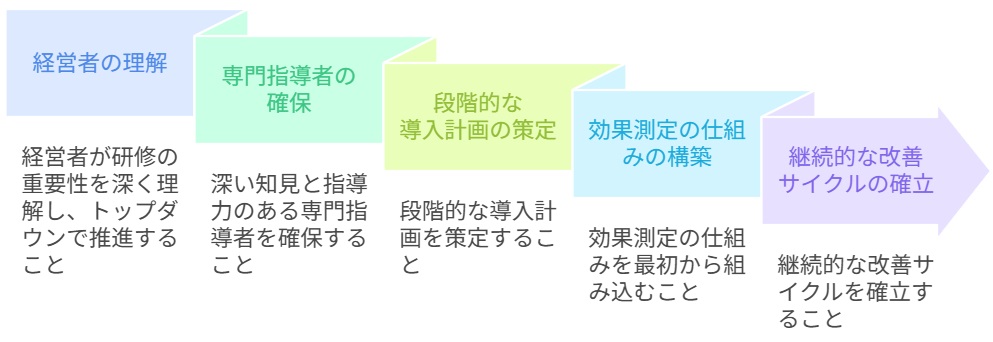

第一に、経営者自身が研修の重要性を深く理解し、トップダウンで推進することです。

「研修は現場に任せる」という姿勢では、真の効果は得られません。

経営者自らが研修に参加し、その効果を実感することで、組織全体への浸透が加速します。

第二に、例えば10年以上の業界経験を持つなど、深い知見と指導力のある専門指導者の確保です。

葬儀業界特有の作法や心構えは、一般的な接客業とは異なる繊細さが求められます。

社内にそのような人材がいない場合は、外部の専門家や業界団体の講師を活用することも積極的に検討すべきです。

第三に、段階的な導入計画の策定です。

いきなり全社員を対象とした大規模研修を実施するのではなく、パイロットグループから始め、効果を確認しながら拡大していくアプローチが現実的です。

第四に、効果測定の仕組みを最初から組み込むことです。

研修実施前のベースラインデータ(離職率、顧客満足度、売上等)を記録し、研修後の変化を定量的に把握できるようにします。

第五に、継続的な改善サイクルの確立です。

外部研修会社の選び方と自社実施のメリット・デメリット

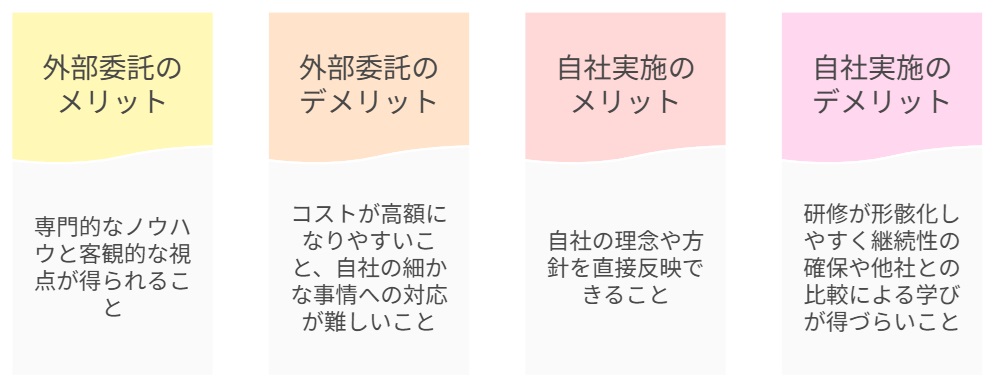

「模擬葬儀研修」を導入する際、外部の研修会社に委託するか、自社で実施するかは重要な判断ポイントです。

外部研修会社を選ぶ際の重要な基準は、葬儀業界での実績と専門性です。

一般的な接客研修会社ではなく、葬儀業界特有の事情を深く理解している専門会社を選ぶべきです。

具体的には、過去の研修実績、講師陣の経歴、カリキュラムの内容、フォローアップ体制などを詳細に確認します。

外部委託のメリットは、専門的なノウハウと客観的な視点が得られることです。

業界のベストプラクティスを学べるほか、他社の成功事例なども聞くことができます。

一方、デメリットとしては、コストが高額になりやすいこと、自社の細かな事情への対応が難しいことが挙げられます。

自社実施の最大のメリットは、自社の理念や方針を直接反映できることです。

また、コストを抑えられるほか、実施時期や内容の調整も柔軟に行えます。

一方で自社実施には、設計・運営を担う人材やノウハウが不足している場合、研修が形骸化しやすく、継続性の確保や他社との比較による学びが得づらい、といったデメリットがあります。

また、初期構築には一定の準備負担も伴うため、他業務との兼任では対応が難しいケースも見られます。

多くの成功企業が採用しているのは、段階的なハイブリッドアプローチです。

初期は外部の専門家を招いて基本的な研修体系を構築し、その後徐々に内製化していく方法が最も効果的です。

「模擬葬儀研修」を企業文化として定着させる仕組みづくり

「模擬葬儀研修」の真の成功は、それが一時的なイベントではなく、企業文化として根付いた時に実現します。

そのためには、組織全体で学び続ける仕組みを構築する必要があります。

まず重要なのは、定期的な実施スケジュールの確立です。

新入社員研修だけでなく、例えば年2回の定期研修、月1回のミニ研修など、継続的な学習機会を設けます。

これを年間スケジュールに組み込み、業務計画の一部として位置づけることで、「研修は特別なもの」という意識から「日常業務の一部」という認識に変わっていきます。

研修参加を評価制度に組み込むことも極めて効果的です。

人事評価の項目に「研修への参加度」「学んだことの実践度」「後輩への指導実績」などを加えることで、学習へのインセンティブが生まれます。

ベテランスタッフの活用も重要な要素です。

経験豊富なスタッフが講師役を務めることで、実践的なノウハウの伝承が可能になります。

また、教える側も改めて基本を見直す機会となり、全体のスキルアップにつながります。

最終的な目標は、全スタッフが「学び続ける組織」の一員として、自発的に研修に参加し、互いに教え合う文化を作ることです。

まとめ

「模擬葬儀研修」は、葬儀業界が直面する人材不足と、高い離職率という深刻な課題を解決する、極めて有効な手段です。

従来の座学中心の研修では身につかなかった実践的なスキルを、リアルな葬儀環境を再現したロールプレイング形式で習得できるこの研修方法は、新人スタッフの早期戦力化と定着率の大幅改善を確実に実現します。

24時間365日営業という業界特有の制約があっても、段階的な導入計画と柔軟な実施方法により、どのような規模の葬儀社でも効果的に導入することが可能です。

重要なのは、経営者の強いコミットメントのもと、継続的な改善サイクルを確立し、企業文化として定着させることです。

投資対効果も明確で、採用コスト削減、顧客満足度向上による売上増加、口コミ効果による新規顧客獲得など、多面的な効果が実証されています。

本記事でご紹介した実践的な方法論を参考に、ぜひ自社に合った形で「模擬葬儀研修」を導入され、スタッフの即戦力化と顧客満足度の向上を実現し、地域で選ばれ続ける葬儀社としての確固たる地位を築いてください。

葬儀業界の未来は、人材育成にかかっています。今こそ、「模擬葬儀研修」という投資を通じて、その輝かしい未来を切り開く時です。

葬儀屋.JPでは

47都道府県

いずれも対応!

全国の葬儀屋さんのホームページ制作、集客の対応を行なっております。

遠方の場合はまずはオンライン会議を行わせていただきます。

![葬儀社のホームページ制作・運用のプロ [葬儀屋.jp]](https://sougiya.jp/wp/wp-content/themes/sougiya-jp-child/images/link-movie2.png)

![「葬儀ポータルの紹介料が悩ましい」「良いところがいっぱいあるけどなかなか伝わらない」「人がぜんぜん採用できない」「今までは電話帳広告でも効果があったのに」「定期的に直接お問い合わせが欲しい…」「強豪会館が近隣にオープンして売り上げが少し落ちた」葬儀場経営者のみなさま、そのお悩みホームページで解決しませんか?葬儀社のホームページのことは葬儀屋.jpにおまかせ!!葬儀屋.jpならココまでサポートします!![ホームページ制作][インターネット広告][人材採用支援][Google My Business][葬儀プラン改善][パンフレットなどの広告物制作]](https://sougiya.jp/wp/wp-content/themes/sougiya-jp-child/images/link-paper2.png)