秋田県の葬儀における作法としきたり

秋田県は沿岸部を除く三方を、奥羽山脈・白神山地・丁岳(ひのとだけ)山地と神室(かむろ)山地に囲まれ、県中央には出羽山地が鎮座しています。

全般的に山がちの地形で集落が散在していたため、葬儀に関するしきたりにも地域ごとの細かな違いが少なくありません。

また冬は豪雪に覆われる地域のため、相互扶助意識の高さを感じさせる風習も、現在まで残されているようです。

そこで今回は秋田県における葬送習慣の特徴について、詳しく紹介します。

近隣地域でも葬儀の流れが異なるケースもありますので、ぜひ最後までご覧ください。

もくじ

秋田県の葬儀におけるしきたり

秋田県は東北地方の日本海沿岸に位置しており、東北文化圏に含まれます。

そのため、隣接する青森県や岩手県と共通する葬送習慣も少なくありません。

訃報(ふほう)

秋田県では身内に不幸があると、親族が2人1組になって知らせて回る習慣があります。

通信手段が発達していなかった頃から続くしきたりで、東北地方全域に同様の葬送習慣が残されているようです。

山形県や福島県では「告げ人(つげにん)」と呼ばれています。

前火葬(まえかそう)

東北地方や北陸地方などの豪雪地帯では、葬儀の前に荼毘(だび)に付す「前火葬(まえかそう)」の習慣がありますが、秋田県も例外ではありません。

「前火葬」の由来にはさまざまな説が残されていますが、基本的には遺体の腐敗を防ぐためと考えられます。

東北地方の冬季は雪が降り積もり集落間の往来すら困難だったため、親族に訃報が届いてもすぐに駆けつけられませんでした。

現在のような遺体保存技術がなかった時代には、親族の到着を待って葬送儀式を済ませていては、遺体の腐敗を防ぐことはできませんでした。

こういった背景から、先に火葬を行う「前火葬」の習慣が広まったようです。

逮夜(たいや)

秋田県の県央部を除く地域では、全般的に宗教儀式としての「通夜式(つやしき)」を行うことは少なく、遺族と親族のみで故人に寄り添います。

納棺・火葬を済ませ、葬儀の前日には「逮夜(たいや)」と呼ばれる儀式が行われます。

関西地方にも「お逮夜」と呼ばれる儀式がありますが、こちらは忌日の前日を意味します。

かつては初七日や四十九日などの忌日法要や、三回忌・七回忌などの年忌法要の前夜にも逮夜法要を行っていましたが、現在では少なくなっているようです。

納棺の儀

秋田県を含めた東北地方では、葬儀の前に火葬を行う「前火葬(まえかそう)」が主流のため、逝去から火葬までの時間を大切にしています。

中でも秋田県では、故人の身体を遺族が洗い清める「湯灌(ゆかん)」の習慣が受け継がれてきました。

「湯灌(ゆかん)」を済ませたのちは、納棺師と遺族によって死装束である経帷子(きょうかたびら)の着付けが行われます。

この流れは、映画「おくりびと」において「納棺の儀(のうかんのぎ)」として描かれています。

ちなみに、映画「おくりびと」の舞台となった山形県酒田市は、鳥海山(ちょうかいさん)を挟んだ秋田・山形県境近くです。

近年では病院で亡くなった場合、看護師などによって故人の身体をアルコールで清拭する「エンゼルケア」が行われるため、湯灌を省略するケースも少なくありませんでした。

しかし葬儀の小規模化・簡素化が進むにつれ、遺族・親族が故人に直接触れ合える最期の時間として注目を集めつつあるようです。

焼香銭(しょうこうせん)

葬儀における焼香は、祭壇前に設けられた焼香台で行うのが一般的ですが、秋田県では「回し焼香(まわししょうこう)」が一般的です。

「回し焼香」とは、葬儀の最中に抹香と香炉が乗せられた「焼香盆」が式場内で回され、自分の席で焼香を行う形式です。

地域によっては、焼香する際に故人への餞(はなむけ)として、焼香盆に数十円を供える「焼香銭(しょうこうせん)」の習慣がみられます。

一部地域独特の葬送習慣

秋田県の葬送習慣は、全体的には東北地方の他県との共通点も多いですが、限られたエリアだけでみられるしきたりも少なくありません。

他地域の方から見ると奇異に感じるような葬送習慣でも、実はしっかりとした由来があります。

ゆどき

秋田県では近隣住民の相互扶助組織として、「念仏講」と呼ばれる集まりがあります。

組内に不幸のあった場合は、葬儀後に「念仏講」の方々が喪家を訪れて、遺族を慰めるために「ゆどき」を行います。

「ゆどき」では御詠歌(ごえいか)が歌われたり、百万遍念仏(ひゃくまんべんねんぶつ)が行われたりしますが、内容は宗派によって異なるようです。

百万遍念仏

百万遍念仏は、大勢で長い数珠の玉を1つずつ繰りながら「南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ)」を唱える風習です。

百万遍念仏は、本来は7日間不眠不休で(だらに)と呼ばれる呪文を、1人で100万回唱える修行でした。

しかし、100人が1万回念仏を唱えることで、100万回念仏を唱えたのと同様の効果があるという「融通念仏(ゆうずうねんぶつ)」の考え方から、現在の形式になったようです。

日本でもっとも有名な百万遍念仏の催しは、京都知恩寺の「大念珠繰り」でしょう。

御詠歌

御詠歌は仏教の教えを五・七・五・七・七の和歌形式にし、抑揚をつけて歌う「和賛(わさん)」の1種です。

お経の内容を分かりやすく表現した歌を、鈴(れい)や鉦鼓(しょうこ)を鳴らしながら全員で唱えます。

丑の日・寅の日を避ける

秋田県南部地域では友引を気にしない反面、「丑の日」や「寅の日」に葬儀を避けるしきたりが残されています。

葬儀だけでなく葬儀の打ち合わせすらも控えるほど、徹底しているようです。

十二支の物語の中で、牛がネズミを背中に乗せて運んだことから、故人が周囲の方を連れて行くことを連想させるとして忌避(きひ)されています。

また「虎は千里を行って千里を帰る」といわれていることから、故人が迷って戻ってきてしまうとして避けられているようです。

逆さ屏風(さかさびょうぶ)

能代市周辺では、安置された遺体を隠すように屏風を逆さに立て、枕飾りを屏風の手前に設置する習慣があります。

日本では古来より死を穢れとして捉える考えがあり、日常から切り離すべきものとされてきました。

そのため不幸があった家では、普段とは異なる方法で物事を行う「逆さ事(さかさごと)」の風習が各地に残されています。

故人に着物を着つける際に着物の袷(あわせ)を左前にしたり、帯の結び目を立て結びにしたりするのも「逆さ事」の1種です。

仏送り(ほとけおくり)

「仏送り(ほとけおくり)」は納骨の前に行われる秋田県の葬送習慣ですが、地域や宗派によってタイミングが異なります。

県北部や県央地域では初七日の翌日にあたる8日目が多いですが、県南部では五七日(35日目)が一般的です。

また地域によっては葬儀当日に五七日法要を繰り上げて行い、その後「仏送り」を行うケースもあるようです。

地域ごとに異なる葬儀の流れと習わし

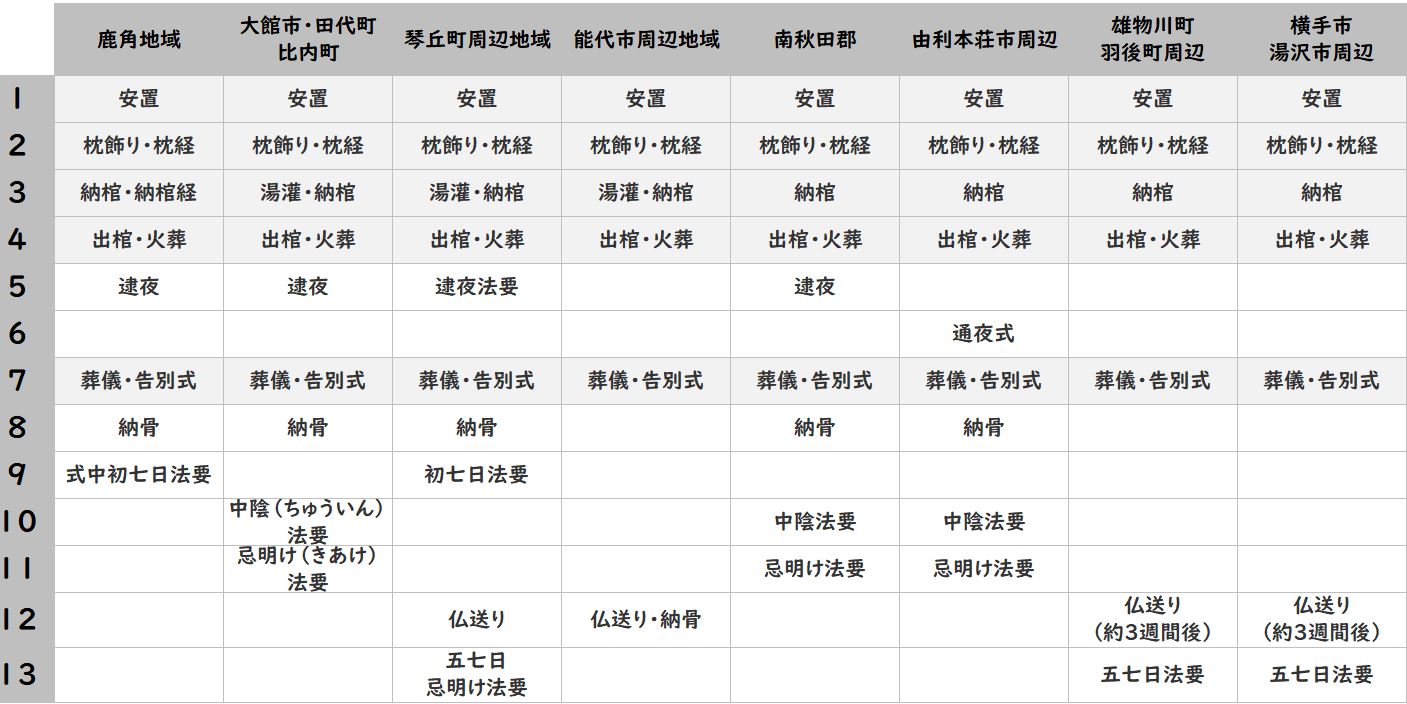

秋田県では葬儀の流れが地域ごとに異なるため、注意が必要です。表にまとめたものがこちらです。

また同じ地域内であっても作法に違いがみられるケースも少なくないため、近隣の方に確認しておいたほうが無難でしょう。詳しくは以下よりご確認下さい

また同じ地域内であっても作法に違いがみられるケースも少なくないため、近隣の方に確認しておいたほうが無難でしょう。詳しくは以下よりご確認下さい

鹿角(かづの)地域

鹿角(かづの)地域における一般的な葬儀の流れは以下の通りです。

- 安置

- 枕飾り・枕経(まくらきょう)

- 納棺・納棺経

- 出棺・火葬

- 逮夜

- 葬儀・告別式

- 納骨

- 式中初七日法要

枕経の前に「末期の水(まつごのみず)」で故人の唇を潤しますが、鹿角地域ではこよりを使用します。

大館(おおだて)市・田代町・比内町

大館(おおだて)市・田代町・比内町周辺地域における一般的な葬儀の流れは以下の通りです。

- 安置

- 枕飾り・枕経

- 湯灌・納棺

- 出棺・火葬

- 逮夜

- 葬儀・告別式

- 納骨

- 中陰(ちゅういん)法要

- 忌明け(きあけ)法要

この地域では晒(さらし)の仏衣が好まれ、場合によっては近隣住民によって縫われることもあるようです。

葬儀当日に初七日だけでなく三七日(21日目)または五七日(35日目)の忌日法要まで繰り上げて行い、忌明けとする場合もあるようです。

琴丘町(ことおかまち)周辺地域

琴丘町(ことおかまち)周辺地域における一般的な葬儀の流れは以下の通りです。

- 安置

- 枕飾り・枕経

- 湯灌・納棺

- 出棺・火葬

- 逮夜法要

- 葬儀・告別式

- 納骨

- 初七日法要

- 仏送り

- 五七日忌明け法要

この地域ではダミ若勢(だみわかぜい)と呼ばれる10人ほどの男性が、葬儀当日の早朝からお墓の掃除や葬具の準備などを行います。

地域によっては、現在でも墓地まで葬列を組むケースがあるようです。

能代(のしろ)市周辺地域

能代(のしろ)市周辺地域における一般的な葬儀の流れは以下の通りです。

- 安置

- 枕飾り・枕経

- 湯灌・納棺

- 出棺・火葬

- 葬儀・告別式

- 仏送り・納骨

この地域の枕飾りは、三具足(一本花・香炉・燈明)・四華花(しかばな:上記写真左の葬具)・一膳飯・枕団子(まくらだんご)・浄水が一般的です。

南秋田郡

南秋田郡周辺地域における一般的な葬儀の流れは以下の通りです。

- 安置

- 枕飾り・枕経

- 納棺

- 出棺・火葬

- 逮夜

- 葬儀・告別式

- 納骨

- 中陰法要

- 忌明け法要

全国的に友引(ともびき)の日は火葬場も休みの地域が多いですが、南秋田郡周辺では友引でも火葬できます。

また南秋田郡周辺地域の納棺は、夕方以降に行われるケースが多いようです。

由利本荘(ゆりほんじょう)市周辺

由利本荘(ゆりほんじょう)市周辺における一般的な葬儀の流れは以下の通りです。

- 安置

- 枕飾り・枕経

- 納棺

- 出棺・火葬

- 通夜式

- 葬儀・告別式

- 納骨

- 中陰法要

- 忌明け法要

秋田県では通夜式を行わない地域がほとんどですが、由利本荘市の都市部など一部地域では通夜式が行われます。

通夜式が行われる地域では、葬儀よりも通夜式に参列される方が多いようです。

市内都市部では寺院葬が主流ですが、郊外の農村部では今でも自宅葬が一般的とされています。

由利本荘市周辺地域も南秋田郡と同様に、友引でも火葬場は開場しています。

雄物川(おものがわ)町・羽後(うご)町周辺

雄物川町・羽後町周辺地域における一般的な葬儀の流れは以下の通りです。

- 安置

- 枕飾り・枕経

- 納棺

- 出棺・火葬

- 葬儀・告別式

- 五七日法要

- 仏送り(約3週間後)

雄物川町・羽後町周辺では、友引とともに「丑の日」も葬儀を避けるしきたりがあります。

自宅葬が多く、葬儀後も「仏送り(ほとけおくり)まで3週間ほど祭壇を残しておくのが作法とされているようです。

弔問客の多くは葬儀ではなく「仏さん拝み(ほとけさんおがみ)」に自宅を訪れるため、喪家は酒食の提供が続きます。

横手市・湯沢市周辺

横手市・湯沢市周辺地域における一般的な葬儀の流れは以下の通りです。

- 安置

- 枕飾り・枕経

- 納棺

- 出棺・火葬

- 葬儀・告別式

- 五七日法要

- 仏送り(約3週間後)

横手市・湯沢市周辺では、葬儀までの期間に葬送儀式を行うことはほとんどないため、僧侶を招くこともありません。

横手市・湯沢市周辺も雄物川町・羽後町周辺と同様に自宅葬が多く、葬儀後も「仏送り(ほとけおくり)まで3週間ほど祭壇を残します。

また「仏さん拝み(ほとけさんおがみ)」の習慣も共通しています。

横手市・湯沢市周辺では友引を気にしないようですが、「丑の日」「寅の日」の葬儀を避けるしきたりがあります。

おわりに

葬儀社様ホームページのコラムとしてこのような記事の掲載をおこなっておくと、喪主様・ご遺族様・ご参列の方々も分かりやすく、興味を持たれる内容かもしれません。

ホームページ制作をおこなった後はお問合せをおこなっていただくべく集客をおこないますが、このような記事・コラムをきっかけにご連絡をいただく可能性もあります。

葬儀屋jpではコラム・記事制作も受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。

葬儀屋.JPでは

47都道府県

いずれも対応!

全国の葬儀屋さんのホームページ制作、集客の対応を行なっております。

遠方の場合はまずはオンライン会議を行わせていただきます。

![葬儀社のホームページ制作・運用のプロ [葬儀屋.jp]](https://sougiya.jp/wp/wp-content/themes/sougiya-jp-child/images/link-movie2.png)

![「葬儀ポータルの紹介料が悩ましい」「良いところがいっぱいあるけどなかなか伝わらない」「人がぜんぜん採用できない」「今までは電話帳広告でも効果があったのに」「定期的に直接お問い合わせが欲しい…」「強豪会館が近隣にオープンして売り上げが少し落ちた」葬儀場経営者のみなさま、そのお悩みホームページで解決しませんか?葬儀社のホームページのことは葬儀屋.jpにおまかせ!!葬儀屋.jpならココまでサポートします!![ホームページ制作][インターネット広告][人材採用支援][Google My Business][葬儀プラン改善][パンフレットなどの広告物制作]](https://sougiya.jp/wp/wp-content/themes/sougiya-jp-child/images/link-paper2.png)