接遇研修② 葬儀業 人材研修で差別化を図る来客時の「お茶出しマナー」~組織変革と業績向上~

葬儀業界の競争が激化する中、多くの経営者様が「どうすれば他社と差別化できるのか」と頭を悩ませています。

その答えの一つが来客時の「お茶出しマナー」という身近な接遇にあることをご存知でしょうか。

この基本的な接遇スキルを徹底的に磨くことで、顧客満足度の大幅向上、人材定着率の改善、そして収益性の向上まで期待できます。

本記事では、葬儀業 人材研修における来客時の「お茶出しマナー」の戦略的活用法から、デジタル技術を駆使した効率的な研修手法まで、実践的な内容を詳しく解説いたします。

「研修にかけるコストを最小限に抑えながら最大の効果を得たい」とお考えの葬儀業経営者様に、明日から実践できる具体的なノウハウをお届けします。

もくじ

葬儀業 人材研修における来客時の「お茶出しマナー」の戦略的重要性

来客時の「お茶出しマナー」が葬儀業の経営に与える影響は、多くの経営者様が想像するよりもはるかに大きなものです。

ここでは、競争激化時代における経営効果、接遇研修の中核としての位置づけ、そして人材定着と顧客満足度の同時向上という3つの視点から、その戦略的重要性を詳しく解説します。

・競争激化時代に「お茶出しマナー」研修が生み出す経営効果

・葬儀業 接遇研修の中核となる来客時の「お茶出しマナー」の位置づけ

・人材定着率向上と顧客満足度向上を同時実現する研修設計法

競争激化時代に「お茶出しマナー」研修が生み出す経営効果

葬儀業界における競争の激化は、もはや避けて通れない現実となっています。

しかし、多くの葬儀社が価格競争に巻き込まれる中、来客時の「お茶出しマナー」という基本的な接遇で差別化を図ることは、実は非常に効果的な戦略なのです。

なぜなら、ご遺族様にとって葬儀社との最初の接点は、多くの場合、事前相談や打ち合わせの場面だからです。

その際に提供される一杯のお茶の温度、出し方、タイミングによって、ご遺族様が抱く第一印象は大きく左右されます。

美しくおもてなしの心が感じられる「お茶出しマナー」を身につけたスタッフは、言葉を交わす前からご遺族様に「この葬儀社は丁寧で信頼できそう」と印象づけることができます。

これは、競合他社との価格比較以前の段階で、既に優位性を確立することを意味します。

また、「お茶出しマナー」の向上は、直接的な収益向上にもつながります。

丁寧な接遇を受けたご遺族様は、その葬儀社に対する信頼感を高め、結果として上位プランの選択率や追加サービスの利用率が向上する傾向にあります。

さらに、満足度の高いご遺族様からの口コミや紹介は、新規顧客獲得のための貴重な財産となります。

葬儀業 接遇研修の中核となる来客時の「お茶出しマナー」の位置づけ

多くの葬儀社で実施されている接遇研修において、「お茶出しマナー」は単なる「おまけ」として扱われがちです。

しかし、実際には、「お茶出しマナー」こそが、接遇研修の中核に位置すべき重要なスキルなのです。

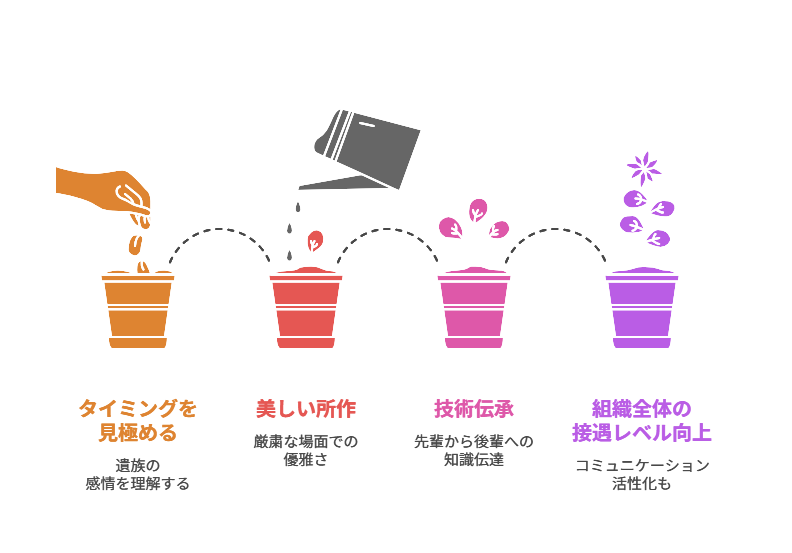

お茶出しという行為には、相手への気遣い、適切なタイミングの判断、美しい所作、そして心のこもったおもてなしの精神が凝縮されています。

これらの要素は、葬儀業務における様々な場面で必要とされる、接遇スキルの基盤となります。

例えば、お茶を出すタイミングを見極める能力は、ご遺族様の心情を察して適切な声かけを行う能力につながります。

また、美しい所作でお茶を提供する技術は、祭壇前での立ち居振る舞いや焼香の案内など、厳粛な場面での動作にも応用できます。

さらに、「お茶出しマナー」の習得過程では、先輩スタッフから後輩スタッフへの技術伝承が自然に行われます。

これにより、組織全体の接遇レベルの底上げと、スタッフ間のコミュニケーション活性化という副次的効果も期待できます。

このように、「お茶出しマナー」は決して独立したスキルではなく、葬儀業における総合的な接遇能力を育成するための、中核的な研修項目として位置づけるべきなのです。

人材定着率向上と顧客満足度向上を同時実現する研修設計法

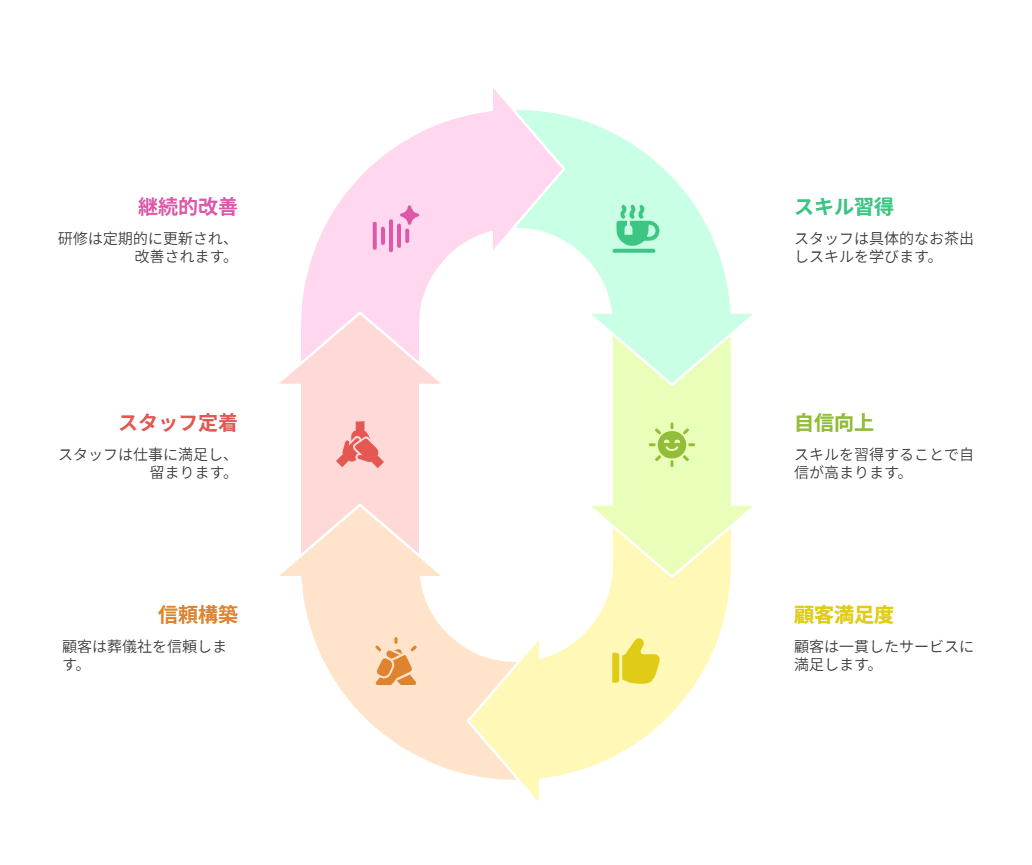

葬儀業界が直面する深刻な人材不足の解決策として、「お茶出しマナー」研修は意外な効果を発揮します。

なぜなら、明確で習得しやすい技術的スキルの提供は、新入社員の自信向上と早期戦力化に大きく貢献するからです。

特に若い世代のスタッフにとって、抽象的な「おもてなしの心」よりも、具体的な「お茶出しの手順」に沿った心遣い方が理解しやすく、習得への意欲も高まります。

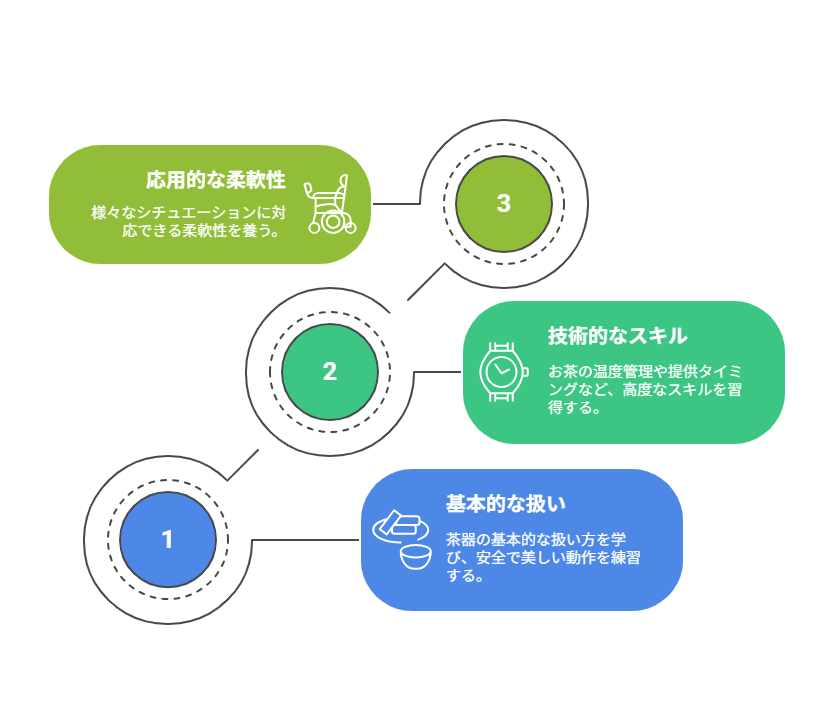

研修設計においては、段階的なステップアップ方式を採用することが重要です。

まず基本的な茶器の扱い方から始まり、次に適温の判断、そしてご遺族様の心情に配慮した提供タイミングへと進むことで、スタッフは確実にスキルを身につけることができます。

また、「習得したスキルにより、実際の接客場面でご遺族様から感謝される」という体験は、スタッフの仕事に対する誇りと満足感を高めます。

これが人材定着率の向上につながるのです。

同時に、統一された「お茶出しマナー」を身につけたスタッフによる、一貫したサービス提供は、顧客満足度の大幅な向上をもたらします。

ご遺族様は「どのスタッフに対応してもらっても、同じレベルの丁寧なサービスを受けられる」という安心感を得られるため、葬儀社への信頼度が高まります。

このような好循環を生み出すためには、研修内容の標準化と、定期的な技能確認が欠かせません。

来客時の「お茶出しマナー」を習得する葬儀業 人材研修プログラム

効果的な「お茶出しマナー」研修を実現するためには、体系的で実践的なプログラムの構築が不可欠です。

ここでは、基本動作から応用技術まで段階的に学べるカリキュラム、お客様への配慮、そして世代間ギャップを解消する指導方法について、詳しく解説します。

・基本動作から応用技術まで段階的に学ぶ「お茶出しマナー」研修カリキュラム

・お客様に配慮した来客時の「お茶出しマナー」の実践手法

・世代間ギャップを解消する伝統的お茶出し技術の指導メソッド

基本動作から応用技術まで段階的に学ぶ「お茶出しマナー」研修カリキュラム

「お茶出しマナー」研修の成功の鍵は、段階的で体系的なカリキュラムの構築にあります。

まず基礎段階では、茶器の基本的な扱い方から始めます。

湯呑みの持ち方、お盆の運び方、適切な歩行姿勢など、安全で美しい動作の基本を徹底的に身につけることが重要です。

この段階では、繰り返し練習による「体で覚える」ことを重視し、無意識でも正しい動作ができるようになることを目標とします。

次の技術段階では、お茶の温度管理や提供タイミングの判断など、より高度なスキルを学びます。

お茶の適温は季節やご遺族様の年齢層によって調整が必要であり、また会話の区切りや雰囲気を読んで適切なタイミングで提供する技術も必要です。

応用段階では、様々なシチュエーションに対応できる柔軟性を養います。

例えば、車椅子を利用されるご遺族様への配慮、小さなお子様がいらっしゃる場合の安全対策、急な来客への迅速な対応など、実際の現場で起こりうる様々な状況を想定した訓練を行います。

各段階において重要なのは、理論と実践のバランスです。

なぜその動作が必要なのか、どのような効果があるのかを理解することで、スタッフは単なる作業ではなく、ご遺族様への真心のこもったサービスとして、お茶出しを捉えるようになります。

お客様に配慮した来客時の「お茶出しマナー」の実践手法

お客様が厳粛な雰囲気を重視する場合は、より静かで控えめな動作を心がけ、アットホームな雰囲気を望まれる場合は、親しみやすい接客を意識するといった調整が必要です。

スタッフには、お客様をよく観察し望まれている雰囲気を読み取ることと、それに応じたサービス提供のポイントを研修で伝えておくことが大切です。

その上で、最も重要なのは「最終的には菩提寺や教会、そしてご遺族様のご意向を都度確認させていただく」という姿勢そのものが、最高のおもてなしであると教え、実際の現場で迷わず丁寧な対応ができるよう準備しておきます。

世代間ギャップを解消する伝統的お茶出し技術の指導メソッド

葬儀業界では、経験豊富なベテランスタッフと若い世代のスタッフが一緒に働くことが多く、技術伝承における世代間ギャップが課題となっています。

特に、お茶出しのような伝統的な作法については、「見て覚える」文化で育ったベテランと、「理論的に理解したい」若い世代との間で、指導方法の違いが顕著に現れます。

この課題を解決するためには、双方向的な指導メソッドの導入が効果的です。

まず、ベテランスタッフの豊富な経験と技術を体系化し、若い世代にも理解しやすい形で整理することから始めます。

例えば、「お客様の表情を見てお茶を出すタイミングを判断する」という経験則を、「会話が一段落した際の数秒の沈黙」「お客様が資料に目を通し終えた瞬間」など、具体的な観察ポイントとして言語化します。

一方で、若い世代の新鮮な視点や疑問を、積極的に取り入れることも重要です。

「なぜこの順番でお茶を出すのか」「この動作にはどんな意味があるのか」といった質問は、ベテランスタッフにとっても自身の技術を再確認する良い機会となります。

また、ペア指導システムを導入し、ベテランと若手がペアになって互いに学び合う環境を作ることで、自然な技術伝承を促進できます。

この際、定期的な振り返りの時間を設け、双方が気づいたことや改善点を共有することで、組織全体のスキルアップにつなげることができます。

葬儀業 接遇研修にデジタル技術を活用した「お茶出しマナー」習得法

デジタル技術の進歩により、従来の対面研修だけでは難しかった効率的で標準化された「お茶出しマナー」研修が可能になりました。

ここでは、VR・動画教材の活用法、継続的なスキル向上を支援するデジタル機能について詳しく解説します。

・VR・動画教材を使った効率的な来客時の「お茶出しマナー」研修システム

・継続的スキル向上を実現するデジタル評価・フィードバック機能

VR・動画教材を使った効率的な来客時の「お茶出しマナー」研修システム

VR(仮想現実)技術の葬儀業 人材研修への導入は、「お茶出しマナー」の習得において革新的な効果をもたらします。

例えばVR研修システムがあれば、実際の葬儀社の応接室や相談室を、忠実に再現した仮想空間の中で、何度でも繰り返し練習することができます。

これにより、実際のお客様がいらっしゃる前に、様々なシチュエーションでの対応を疑似体験できるため、新人スタッフの不安軽減と自信向上に大きく貢献します。

VRシステムの最大の利点は、失敗を恐れずに何度でも挑戦できることです。

茶器を落とす、お茶をこぼす、タイミングを間違えるなど、実際の現場では避けたい失敗も、VR空間では貴重な学習体験となります。

また、高品質な動画教材との組み合わせにより、理論学習と実践練習の効果的な連携が可能になります。

動画教材では、正しい「お茶出しマナー」の手順を分解して詳細に解説し、スタッフは自分のペースで何度でも確認できます。

特に手の動き、視線の配り方、歩行姿勢など、細かな技術ポイントをスローモーション再生や多角度撮影で確認できるため、従来の口頭説明だけでは伝えきれなかった、微細な技術も確実に習得できます。

さらに、これらのデジタル教材は時間と場所を選ばずに利用できるため、シフト制で働く葬儀業スタッフの研修効率を大幅に向上させることができます。

継続的スキル向上を実現するデジタル評価・フィードバック機能

「お茶出しマナー」のスキル向上において、継続的な評価とフィードバックは欠かせない要素です。

デジタル技術を活用することで、客観的で公平な評価システムを構築できます。

例えば、タブレット端末を使った評価アプリケーションがあれば、お茶出しの各工程をチェックリスト形式で評価し、即座に結果を確認できます。

評価項目を「動作の美しさ」「タイミングの適切さ」「安全性への配慮」「お客様への心配り」などに分類し、それぞれを数段階で評価するといった内容が考えられます。

評価結果は自動的にデータベースに蓄積され、個人の成長記録として活用できるでしょう。

また、AI技術を活用した動作解析システムも注目されています。

そこで例えば、スタッフのお茶出し動作をカメラで撮影し、AI が理想的な動作パターンと比較して改善点を指摘するという研修内容も考えられます。

この技術により、人間の主観に左右されない客観的な評価が可能になります。

フィードバック機能においては、単に欠点を指摘するだけでなく、具体的な改善方法を提示することが重要です。

デジタルシステムでは、評価結果に基づいて自動的に関連する教材や、練習メニューを推奨する機能を組み込むことができます。

さらに、ゲーミフィケーション要素を取り入れることで、スタッフの学習意欲を継続的に維持できます。

技術習得度に応じたレベルアップシステムや、優秀な成績を収めたスタッフへの表彰制度などを設けることで、楽しみながらスキル向上を図ることができます。

「お茶出しマナー研修」から始まる葬儀業の組織文化変革事例

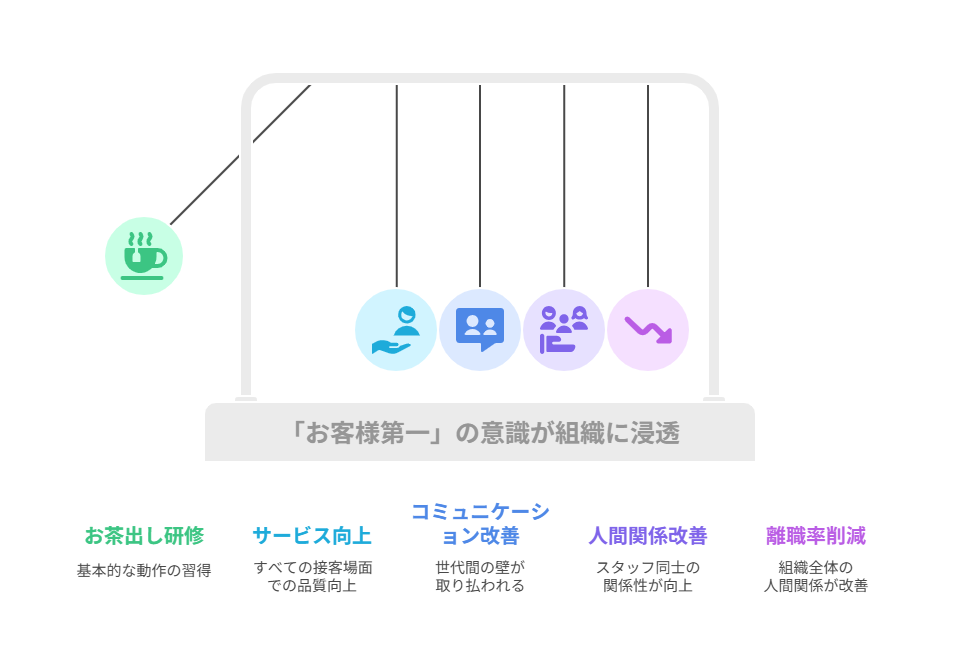

「お茶出しマナー」研修の成功は、単なる技術習得にとどまらず、組織全体の文化変革のきっかけとなることが多くあります。

ある中堅葬儀社では、「お茶出しマナー」研修の導入を機に、「お客様第一」の意識が組織全体に浸透しました。

最初は、形式的な動作の習得から始まった研修でしたが、スタッフがご遺族様からの感謝の言葉を直接受ける機会が増えることで、自然とサービス精神が向上しました。

この変化は、お茶出し以外の業務にも波及し、電話対応、会場案内、事後フォローなど、すべての接客場面でのサービス品質向上につながりました。

また、研修過程での先輩後輩の交流が活発になることで、従来あった世代間の壁が取り払われ、組織内コミュニケーションが大幅に改善された事例もあります。

お茶出しという共通の話題を通じて、ベテランスタッフの豊富な経験談や、若手スタッフの新鮮なアイデアが自然に共有されるようになりました。

さらに、研修で身につけた「相手の立場に立って考える」姿勢は、スタッフ同士の関係性にも良い影響を与えました。

忙しい同僚に対する配慮、新人への丁寧な指導、チームワークの向上など、組織全体の人間関係が改善されることで、離職率の大幅な削減も実現しています。

このような組織文化の変革を持続させるためには、経営陣自らが率先して「お茶出しマナー」を実践し、その重要性を組織全体に示すことが重要です。

また、定期的な振り返りの場を設け、研修の成果や組織の変化を全員で共有することで、改善への意欲を継続的に維持することができます。

まとめ

葬儀業 人材研修における来客時の「お茶出しマナー」は、単なる接遇技術を超えた戦略的な経営ツールとしての価値を持っています。

競争激化が進む葬儀業界において、価格競争に巻き込まれることなく差別化を図るためには、このような基本的でありながら、奥深いサービススキルの向上が不可欠です。

本記事で解説した段階的研修プログラム、デジタル技術の活用により、限られた研修予算でも大きな成果を得ることが可能になります。

特に重要なのは、「お茶出しマナー」の習得を通じて、スタッフ一人ひとりが「おもてなしの心」を身につけ、それが組織全体の文化として定着することです。

これにより、人材定着率の向上、顧客満足度の大幅改善、そして持続的な収益性の向上という好循環を生み出すことができます。

今後は、AI技術やVR技術のさらなる発展により、より効率的で効果的な研修手法が登場することが予想されます。

しかし、どれほど技術が進歩しても、人と人との心のつながりを大切にする葬儀業の本質は変わりません。

「お茶出しマナー」研修は、その本質を体現する最適な手段として、今後もその価値を発揮し続けるでしょう。

まずは小さな一歩から始めて、組織全体の大きな変革につなげていくことをお勧めします。

葬儀屋.JPでは

47都道府県

いずれも対応!

全国の葬儀屋さんのホームページ制作、集客の対応を行なっております。

遠方の場合はまずはオンライン会議を行わせていただきます。

![葬儀社のホームページ制作・運用のプロ [葬儀屋.jp]](https://sougiya.jp/wp/wp-content/themes/sougiya-jp-child/images/link-movie2.png)

![「葬儀ポータルの紹介料が悩ましい」「良いところがいっぱいあるけどなかなか伝わらない」「人がぜんぜん採用できない」「今までは電話帳広告でも効果があったのに」「定期的に直接お問い合わせが欲しい…」「強豪会館が近隣にオープンして売り上げが少し落ちた」葬儀場経営者のみなさま、そのお悩みホームページで解決しませんか?葬儀社のホームページのことは葬儀屋.jpにおまかせ!!葬儀屋.jpならココまでサポートします!![ホームページ制作][インターネット広告][人材採用支援][Google My Business][葬儀プラン改善][パンフレットなどの広告物制作]](https://sougiya.jp/wp/wp-content/themes/sougiya-jp-child/images/link-paper2.png)