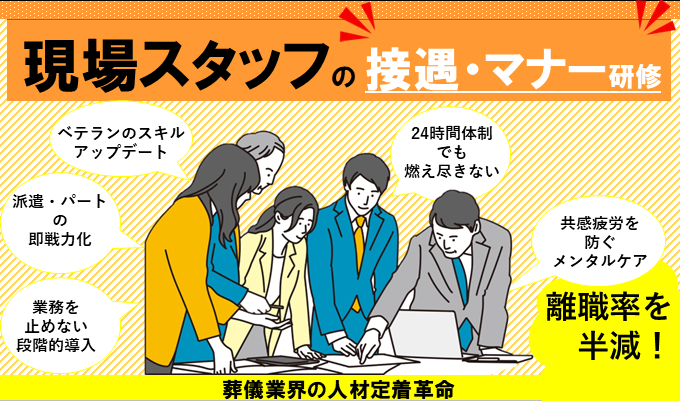

現場スタッフの接遇・マナー研修で離職率を半減|葬儀業界の人材定着革命

葬儀業界で働くみなさま、「優秀なスタッフがすぐに辞めてしまう」「接客レベルにばらつきがあり、クレームが減らない」「研修に投資しても効果が見えない」という悩みを抱えていませんか?

業界全体では人材不足が深刻化し、一人あたりの採用・育成にかかるコストが大幅に増加しています。さらに深刻なのは、たった一度の接客ミスであってもSNSで拡散され、長年築いた信頼を一瞬で破壊しかねない時代になったことです。

しかし、現場スタッフに特化した接遇・マナー研修を戦略的に導入した葬儀社では、離職率の低下や顧客満足度の向上といった具体的な成果が報告されており、投資対効果の高い取り組みとして注目されています。

本記事では、葬儀業界特有の感情労働に対応した接遇・マナー研修の新基準から、世代別最適化プログラム、そして確実に効果を出す実施手順まで、現場で即座に活用できる実践的ノウハウをご紹介します。「人材難の時代に勝ち残る組織づくり」の答えがここにあります。

もくじ

なぜ今、現場スタッフの接遇・マナー研修が葬儀社の競争力を左右するのか

現在の葬儀業界では、技術力や設備だけでは差別化が困難になり、現場スタッフの接遇レベルこそが事業継続の決定要因となりがちです。以下の2つの観点から、その重要性を詳しく解説します。

- 顧客獲得コスト上昇と評判リスクの実態

- 競合他社との差別化ポイント

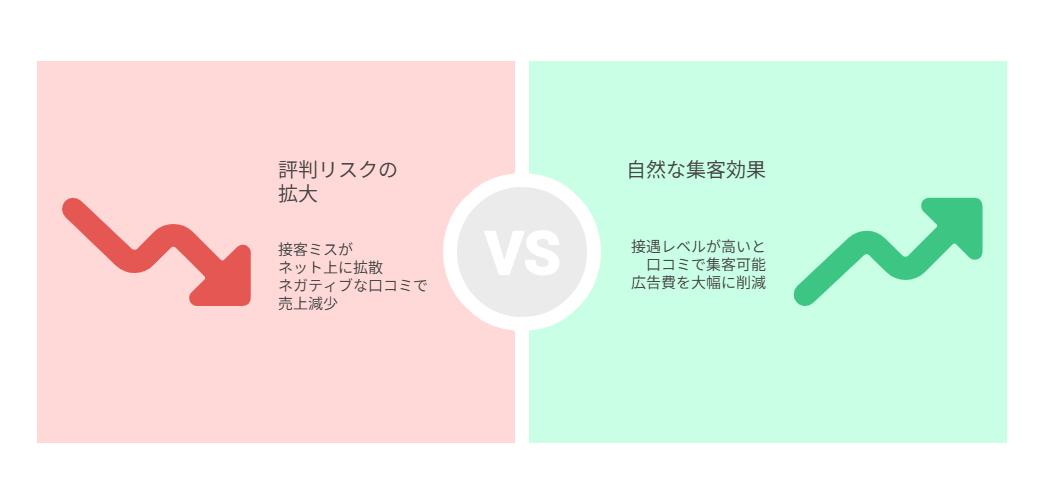

顧客獲得コスト上昇と評判リスクの実態

結論から言うと、一人の現場スタッフの対応ミスが、大きな損失を生む時代になりました。

結論から言うと、一人の現場スタッフの対応ミスが、大きな損失を生む時代になりました。

現在、葬儀業界では競合激化により広告費が高騰し、新規顧客獲得が困難になっています。

この背景には、会館数の増加と異業種からの新規参入があります。

さらに深刻なのは、SNS時代における評判リスク(レピュテーションリスク、風評リスク)の拡大です。

たった一度の接客ミスが、数時間でインターネット上に拡散され、長年かけて築いた信頼を一瞬で失う可能性があるのです。

実際に、接客対応に関するネガティブな口コミが原因で、大幅な売上減少を経験した葬儀社の事例も報告されています。

逆に、現場スタッフの接遇レベルが高い葬儀社では、口コミによる自然な集客効果が高く、広告費を大幅に削減できています。

つまり、現場スタッフの接遇・マナー研修は、リスク回避と集客効果の両方を実現する戦略的投資なのです。

競合他社との差別化ポイント

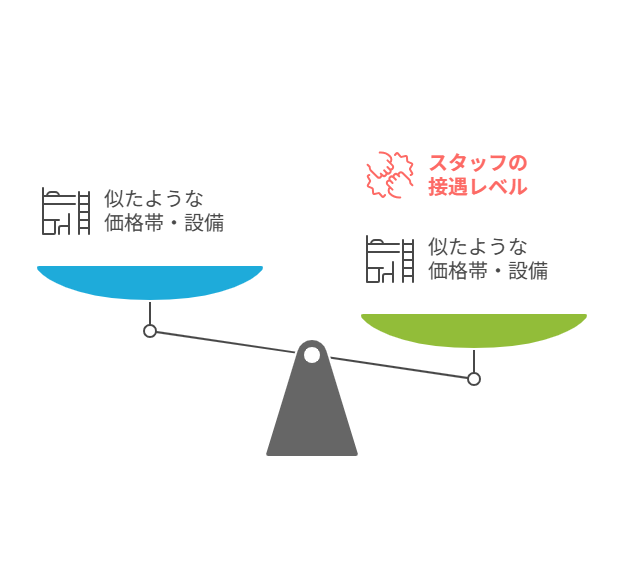

現代の葬儀業界では、価格や設備による差別化が極めて困難になっています。

多くの葬儀社が似たような価格帯でサービスを提供し、会館の設備にも大きな違いがない状況です。

そんな中で、唯一明確に差別化できるのが「スタッフの接遇レベル」です。

遺族の方々は、人生最大の悲しみの中で葬儀社を選ぶため、価格よりも「この人たちなら安心して任せられる」という信頼感を重視することが珍しくありません。

実際の調査でも、葬儀社選択の決定要因として「スタッフの対応」が常に上位に挙げられており、重要な選択基準の一つとなっています。

さらに、接遇レベルの高いスタッフがいる葬儀社では、追加サービスの提案成功率が高く、平均受注単価も向上しています。

つまり、現場スタッフの接遇・マナー研修は、差別化と収益向上を同時に実現する最も確実な手段なのです。

葬儀業界特有の「感情労働」に対応する研修の新基準

葬儀業界の現場スタッフは、遺族の深い悲しみに寄り添いながら業務を行う「感情労働」の最前線にいます。従来の一般的な接客研修では対応できない、業界特有の課題に対する新しい研修基準をご紹介します。

- セルフケア習得や心理的安全性のある環境で共感疲労を防ぐ

- 24時間体制でも燃え尽きない仕組み作り

セルフケア習得や心理的安全性のある環境で共感疲労を防ぐ

共感疲労とは、他者の苦痛に共感し続けることで生じる精神的な疲労状態のことです。

葬儀業界では、日々遺族の悲しみに接するため、スタッフ自身も精神的な負担を抱えやすくなります。

現場スタッフの多くが共感疲労の症状を経験しており、適切な心理的ケアなしには長期間の勤務は困難です。

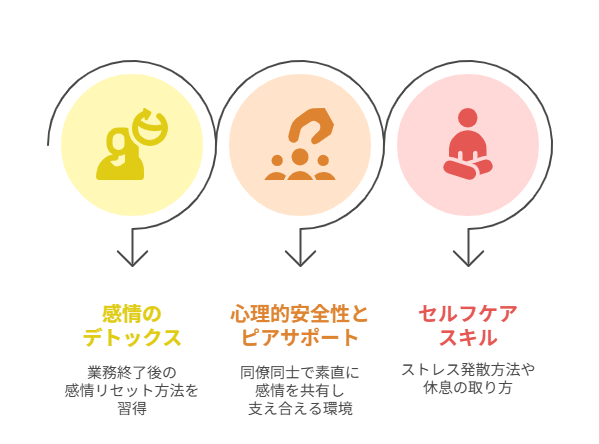

効果的な対策として、以下のプログラムが注目されています。

感情のデトックス技術:業務終了後の感情リセット方法を習得し、プライベートへの感情持ち込みを防ぎます。

心理的安全性を確保したピアサポート体制:「このチームなら、弱みを見せても大丈夫」「率直な意見も受け入れてもらえる」と感じられる環境を構築し、同僚同士で感情を共有、支え合います。

セルフケアスキルの習得:ストレス発散方法や休息の取り方を具体的に学びます。

これらの研修を導入した葬儀社では、スタッフの離職率が大幅に削減され、顧客対応の質も向上しています。

セルフケアのスキルを身につけ、心理的安全性が確保された環境にあるスタッフは、より深い共感力を発揮しながらも、自分自身を守る術を身につけているのです。

https://sougiya.jp/wp/news/funeral-culture-shift/

24時間体制でも燃え尽きない仕組み作り

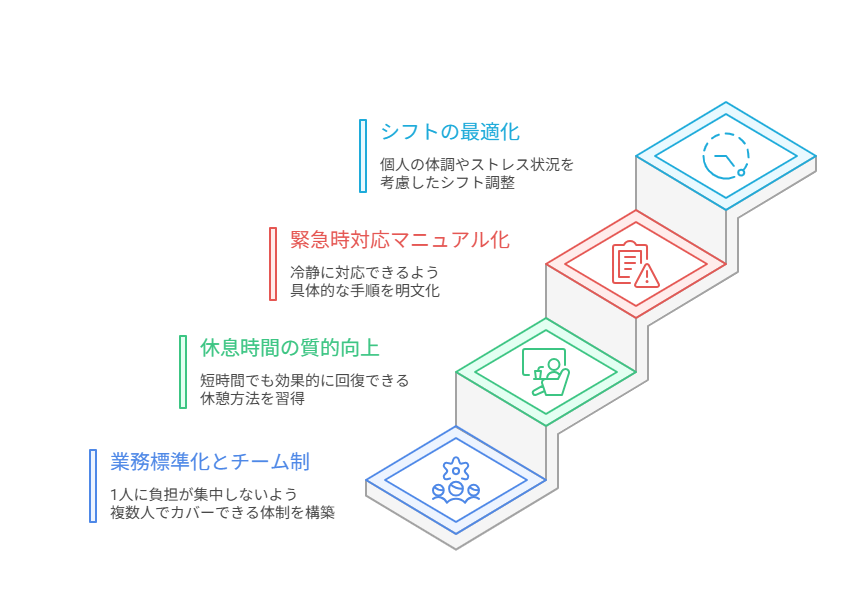

葬儀業界の24時間365日体制こそが、スタッフのバーンアウト(燃え尽き症候群)の大きな要因となっています。

多くの業界とは違い、葬儀業では急な呼び出しや、夜間対応が日常的に発生します。

この過酷な勤務体制でも燃え尽きずに働き続けるには、個人の精神力に頼るのではなく、組織的な仕組みが必要です。

シフトの最適化:単純な交代制ではなく、個人の体調やストレス状況を考慮したシフト調整を行います。

業務の標準化とチーム制:一人に負担が集中しないよう、複数人でカバーできる体制を構築します。

休息時間の質的向上:短時間でも効果的に回復できる、休憩方法を研修で習得します。

緊急時対応のマニュアル化:パニック状態を引き起こすような事態でも冷静に対応できるよう、具体的な手順を明文化します。

これらの仕組みを導入した葬儀社では、夜間対応スタッフの満足度が向上し、緊急時のミスも大幅に削減されています。

結果として、24時間体制を維持しながらも、スタッフが長期間安心して働ける環境が実現されています。

世代別・経験別に最適化する研修プログラム

現在の葬儀業界では、20代のいわゆるZ世代から60代のベテランまで、幅広い年齢層のスタッフが働いています。それぞれの世代や経験レベルに応じた、最適化された研修プログラムをご紹介します。

現在の葬儀業界では、20代のいわゆるZ世代から60代のベテランまで、幅広い年齢層のスタッフが働いています。それぞれの世代や経験レベルに応じた、最適化された研修プログラムをご紹介します。

- Z世代新人の3ヶ月戦力化育成法

- ベテランスタッフのスキルアップデート

- 派遣・パートスタッフの即戦力化

Z世代新人の3ヶ月戦力化育成法

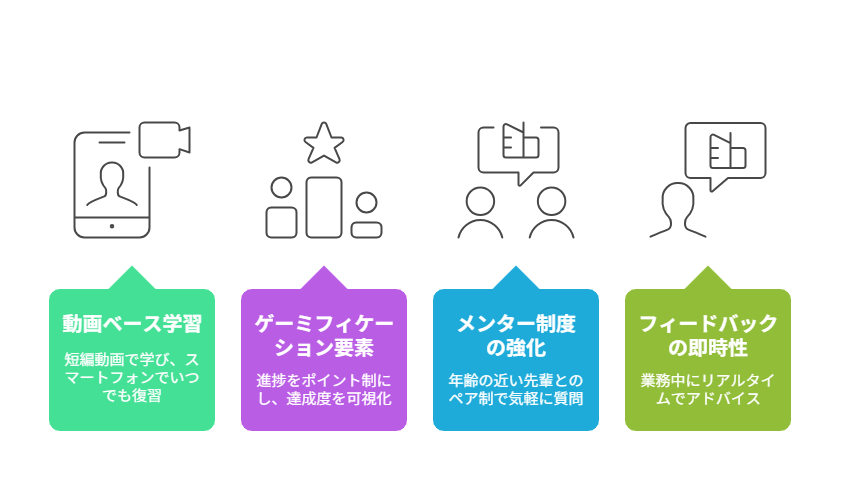

Z世代の特性を理解した研修プログラムを導入することで、従来より短期間での戦力化が期待できます。

Z世代(概ね1997年~2012年生まれ)は、デジタルネイティブであり、従来の研修方法では効果が出にくい特徴があります。

彼らは長時間の座学を苦手とし、実践的で視覚的な学習を好む傾向があります。

動画ベース学習の活用:接遇マナーの正しい例と悪い例を短編動画で学習し、スマートフォンでいつでも復習できるシステムを構築します。

ゲーミフィケーション要素:研修の進捗をポイント制にし、達成度を可視化することでモチベーションを維持します。

メンター制度の強化:年齢の近い先輩スタッフとのペア制により、気軽に質問できる環境を作ります。

フィードバックの即時性:週1回の面談ではなく、日々の業務中にリアルタイムでアドバイスを提供します。

実際にこの手法を導入した葬儀社では、Z世代新人の定着率が大幅に向上し、短期間で既存スタッフと同等レベルの顧客満足度評価に達しています。

Z世代の持つコミュニケーション力とデジタルスキルを活かしながら、葬儀業界特有のマナーを効率的に習得させることが成功の鍵です。

ベテランスタッフのスキルアップデート

長年の経験を持つベテランスタッフほど、現代の顧客ニーズとのギャップが生じやすくなっています。

従来の「立派な葬儀」を重視する価値観と、現代の「家族らしい温かい葬儀」を求める顧客ニーズには大きな違いがあります。

ベテランスタッフの豊富な経験と知識を活かしながら、現代的な接遇スキルを身につける研修が必要です。

価値観のアップデート研修:現代の遺族が求める葬儀スタイルと心情を理解し、従来の常識にとらわれない提案力を身につけます。

デジタルツール活用研修:タブレットを使った見積もり説明や、オンライン打ち合わせなど、現代的なツールの使い方を習得します。

若手指導スキル研修:自身の経験を後輩に効果的に伝える指導技術を身につけ、組織全体のレベル向上に貢献します。

クレーム対応の現代化:SNS時代に対応した、より慎重で建設的なクレーム対応方法を学習します。

この研修を受けたベテランスタッフは、顧客満足度評価が向上し、若手スタッフからの信頼度も改善されています。

経験豊富なスタッフが現代的なスキルを身につけることで、組織全体の接遇レベルが向上するのです。

派遣・パートスタッフの即戦力化

派遣・パートスタッフの即戦力化は、人材不足解決の切り札となります。

現在の葬儀業界では、正社員の確保が困難な状況が続いており、派遣やパートスタッフに依存せざるを得ない現実があります。

ひっ迫している現場ほど、派遣・パートスタッフに短期間で葬儀業界特有のマナーと接遇を身につけてもらう必要があり、効率的な研修プログラムが不可欠です。

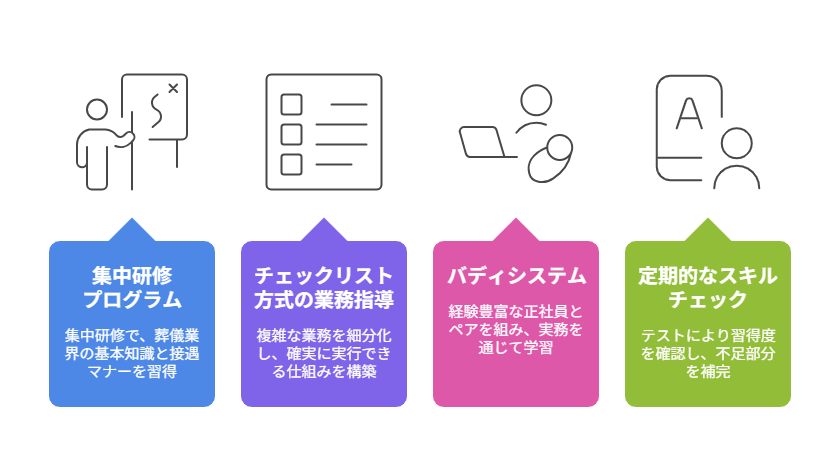

集中研修プログラム:数日間の集中研修で、葬儀業界の基本知識と接遇マナーの最低限を習得します。

チェックリスト方式の業務指導:複雑な業務を細分化し、チェックリストに沿って確実に実行できる仕組みを構築します。

バディシステム:経験豊富な正社員とペアを組み、実務を通じて学習する体制を整えます。

定期的なスキルチェック:月1回程度のテストにより、習得度を確認し、不足部分を補完します。

このシステムを導入した葬儀社では、派遣・パートスタッフの業務品質が正社員と遜色ないレベルまで向上し、人材不足による業務停滞が大幅に改善されています。

短期間でも質の高いサービスを提供できるスタッフを育成することで、柔軟な人員体制と安定したサービス品質の両立が可能になります。

投資対効果を最大化する研修実施手順

研修への投資を確実に回収し、持続的な成果を生み出すためには、戦略的な実施手順が不可欠です。業務を停止することなく、効果を数値で可視化し、最適な研修業者を選定する具体的方法をご紹介します。

- 業務を止めない段階的導入プラン

- 研修効果を可視化する測定指標

- 研修業者の選定チェックリスト

業務を止めない段階的導入プラン

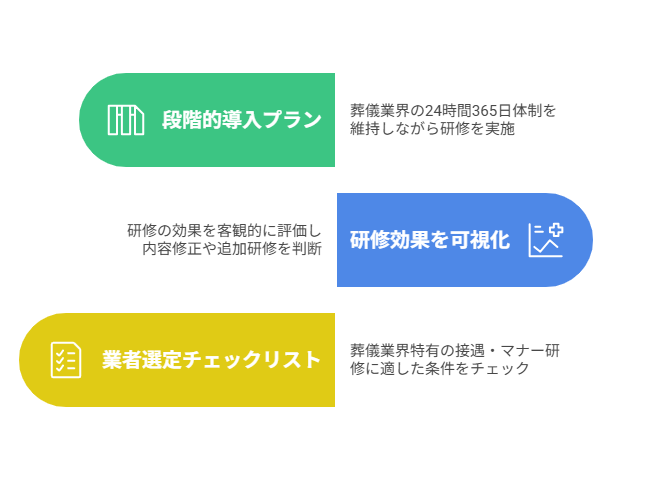

葬儀業界の24時間365日体制を維持しながら研修を実施するには、段階的導入が唯一の解決策と言ってもいいでしょう。

効果が期待できる段階的導入プランの一例を見てみましょう。

第1段階(1ヶ月目):管理職とリーダークラス5名程度を対象とした集中研修を実施し、研修内容の社内指導者を育成します。

第2段階(2-3ヶ月目):現場スタッフを3つのグループに分け、各グループ週1回、2時間の研修を順次実施します。

第3段階(4-5ヶ月目):新人・パートスタッフ向けの基礎研修を並行して実施し、全体のレベル底上げを図ります。

第4段階(6ヶ月目以降):月1回の定期フォローアップ研修により、スキルの定着と向上を継続します。

このプランにより、業務に支障をきたすことなく、組織全体の接遇レベルを段階的に向上させることができます。

緊急対応が求められる葬儀業界だからこそ、計画的で無理のない導入プランが成功の鍵となります。

研修効果を可視化する測定指標

研修効果の測定なしには、投資対効果の判断も継続的改善も不可能です。

その一方で多くの葬儀社が研修を「やりっぱなし」にしてしまい、具体的な成果を把握できていません。

効果的な測定指標の一例を見てみましょう。

顧客満足度スコア:葬儀終了後のアンケート調査により、接遇に関する評価を数値化します。

スタッフ離職率:研修導入前後の離職率を比較し、人材定着効果を測定します。

クレーム発生件数:接遇に関するクレーム件数の推移を追跡し、問題発生の抑制効果を確認します。

売上・受注単価への影響:追加サービス提案の成功率や、平均受注単価の変化を分析します。

スタッフの自己評価とモチベーション:定期的な社内アンケートにより、スタッフの意識変化と働きがいを測定します。

これらの指標を月次で測定・分析することで、研修の効果を客観的に評価し、必要に応じて内容の修正や追加研修の実施を判断できます。

数値による効果の可視化により、経営陣への報告や次年度の研修予算確保も容易になります。

研修業者の選定チェックリスト

葬儀業界特有の課題を理解していない研修業者では、期待する成果は得られません。

一般的なビジネスマナー研修と葬儀業界の接遇・マナー研修には、大きな違いがあります。

適切な研修業者を選定するためのチェックリストをご紹介します。

業界経験と実績

- 葬儀業界での研修実績が一定以上あるか

- 類似規模の葬儀社での成功事例があるか

- 業界特有の課題(感情労働、24時間体制)を理解しているか

研修内容の具体性

- 葬儀業界特有のシチュエーションを想定したロールプレイがあるか

- 宗教・宗派別の対応方法が含まれているか

- 現代の顧客ニーズ(家族葬、一日葬等)に対応した内容か

効果測定とフォローアップ

- 研修効果の測定方法が具体的に提示されるか

- 研修後のフォローアップ体制が整っているか

- 改善提案や追加研修の仕組みがあるか

実施の柔軟性

- 24時間体制に配慮したスケジュール調整が可能か

- 少人数でも効果的な研修が実施できるか

- オンライン研修とオフライン研修の使い分けができるか

これらの基準をクリアした研修業者を選定することで、投資対効果の高い研修を実現できます。

価格だけでなく、葬儀業界への理解度と実績を重視した選定が成功の鍵となります。

まとめ

現場スタッフの接遇研修は、葬儀業界における人材定着と事業成長の両立を実現する戦略的投資です。

感情労働に対応した心理的安全性の確保、世代別に最適化された研修プログラム、そして段階的な導入による業務継続性の維持。これらの要素を組み合わせることで、離職率の大幅削減と顧客満足度の向上という具体的成果が実現できます。

重要なのは、一般的な接客研修ではなく、葬儀業界特有の課題に対応した専門的な研修を選択することです。研修効果の可視化と継続的な改善により、投資対効果を最大化し、持続的な組織成長基盤を構築できます。

人材不足が深刻化する葬儀業界において、「選ばれ続ける葬儀社」となるために、現場スタッフの接遇・マナー研修への戦略的投資を検討されることをお勧めします。優秀な人材の定着と顧客満足度の向上により、競争優位性を確立し、持続的な事業発展を実現しましょう。

葬儀屋.JPでは

47都道府県

いずれも対応!

全国の葬儀屋さんのホームページ制作、集客の対応を行なっております。

遠方の場合はまずはオンライン会議を行わせていただきます。

![葬儀社のホームページ制作・運用のプロ [葬儀屋.jp]](https://sougiya.jp/wp/wp-content/themes/sougiya-jp-child/images/link-movie2.png)

![「葬儀ポータルの紹介料が悩ましい」「良いところがいっぱいあるけどなかなか伝わらない」「人がぜんぜん採用できない」「今までは電話帳広告でも効果があったのに」「定期的に直接お問い合わせが欲しい…」「強豪会館が近隣にオープンして売り上げが少し落ちた」葬儀場経営者のみなさま、そのお悩みホームページで解決しませんか?葬儀社のホームページのことは葬儀屋.jpにおまかせ!!葬儀屋.jpならココまでサポートします!![ホームページ制作][インターネット広告][人材採用支援][Google My Business][葬儀プラン改善][パンフレットなどの広告物制作]](https://sougiya.jp/wp/wp-content/themes/sougiya-jp-child/images/link-paper2.png)