小さく始める!葬儀業エンゲージメント施策で人材定着率が向上するための実践とは

人材不足が深刻化する葬儀業界において、社員のエンゲージメント向上は経営の生命線となっています。しかし、大規模な制度改革や高額な投資は現実的ではありません。

そこで注目されているのが「小さく始めるエンゲージメント施策」です。少ない予算で、明日からでも始められる施策で、大きな成果を上げている葬儀社もあります。実際に、簡単な社内ポータル導入で情報共有ミスによるトラブル件数をなくし、経営層からのメルマガ配信で、離職率を改善したといった好事例も報告されています。

本記事では、葬儀業界の特性を踏まえた実践的なエンゲージメント施策を、具体的な導入手順と成功事例とともに詳しくご紹介します。大がかりな改革ではなく、今すぐ実行できる「小さな一歩」から始めて、確実に成果を積み重ねる方法をお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。

葬儀業 社員のコミュニケーション改善で経営力を高める実践的手法~24時間体制の課題を解決し、人材定着率を劇的に向上させる方法~

もくじ

葬儀業 エンゲージメント施策が注目される背景

葬儀業界では、慢性的な人手不足や若手の定着難といった課題が深刻化するなか、エンゲージメント施策が経営戦略上の重要なテーマとして急速に注目を集めています。

本章では、従来の働き方や価値観の変化、業界を取り巻く社会的背景をふまえ、「なぜ今、エンゲージメント施策が必要とされているのか」について整理します。

従来はハローワークへの求人掲載だけで人材を確保できていましたが、近年は積極的な人材獲得競争の時代へと移り変わっています。

特に若手社員の価値観の変化により、「やりがい」や「働きやすさ」を重視する傾向が強まっており、給与や福利厚生だけでは人材の確保と定着が困難になっています。

また、高齢化社会の進展により葬儀需要は拡大している一方で、人材不足により受注機会を逃すケースも増加しています。

このような状況下で、既存社員の満足度向上と生産性向上を同時に実現するエンゲージメント施策は、経営戦略上の重要な投資として位置づけられるようになりました。

さらに、新型コロナウイルスの影響で働き方に対する意識が変化し、職場での人間関係やコミュニケーションの質がより重視されるようになったことも、エンゲージメント施策への関心を高める要因となっています。

葬儀業 エンゲージメント施策の現状と小さく始める重要性

葬儀業界特有の課題を解決するには、現実的で継続可能なアプローチが不可欠です。本章では、24時間365日体制という特殊な労働環境に適した施策、少ない予算で最大の効果を生む方法について詳しく解説します。

- 24時間365日体制で求められる現実的なアプローチ

- 少ない予算で始められる施策の効果

24時間365日体制で求められる現実的なアプローチ

葬儀業界の最大の特徴は、24時間365日の対応体制にあります。この特殊な環境では、通常の企業で行われる「全員参加の会議」や「定時後の懇親会」といった従来型のエンゲージメント施策は機能しません。

夜勤スタッフと日勤スタッフが顔を合わせる機会は限られており、情報共有の途絶が慢性的な問題となっています。

そこで重要になるのが、時間と場所を選ばない「非同期型」のコミュニケーション施策です。

スマートフォンで確認できる簡易的な社内ポータルサイトや、シフト間での申し送り事項を写真付きで共有できるツールなど、葬儀業界の実情に合わせた工夫が求められます。

また、感情労働の負担が大きい葬儀業界では、心理的なケアも重要な要素となります。

困難な案件を担当した後のフォローアップや、遺族からの感謝の言葉を全員で共有する仕組みなど、精神的な支えとなる施策が効果的です。

少ない予算で始められる施策の効果

多くの葬儀社経営者が「エンゲージメント施策は費用がかかる」と考えがちですが、実際には少ない予算で大きな効果を得ることが可能です。

例えば、無料のGoogleサイトを活用した社内ポータルであれば、設置費用ゼロですぐに構築可能です。

また、月額数千円程度のビジネスチャットツールを導入するだけで、シフト間の情報共有が劇的に改善した事例も多数報告されています。

A4用紙1枚の手作り社内報であっても、スタッフの写真と簡単なメッセージを掲載するだけで、職場の一体感が大幅に向上します。

重要なのは、高額なシステムではなく「継続性」と「現場の声を反映する仕組み」です。

小さな投資でも、スタッフが「大切にされている」と感じられる取り組みを継続することで、離職率の改善や業務効率の向上といった具体的な成果につながります。

葬儀業 エンゲージメント施策 社員向け:社内ポータルと社報活用法

前章では、エンゲージメント施策の全体像と、葬儀業界特有の環境に適した進め方を整理しました。

本章では、実際に社員向けに効果を発揮している具体的な取り組みとして、情報共有とコミュニケーションの改善に焦点を当てた事例をご紹介します。

シフト制勤務でも機能する社内ポータルの構築方法、手軽に始められる社内報の作成術、そして職場の一体感を高める感動エピソード共有の仕組みについて、実践的な手順とともに解説します。

- シフト間情報共有を革新する簡易ポータルサイト

- A4用紙1枚から始める効果的な社内報作成術

- 感動エピソード共有で職場の一体感を高める方法

シフト間情報共有を革新する簡易ポータルサイト

シフト制で働く葬儀業界では、情報の途絶が最大の課題となります。

無料のGoogleサイトを活用すれば、わずか数時間程度で専用の社内ポータルサイトを構築できます。

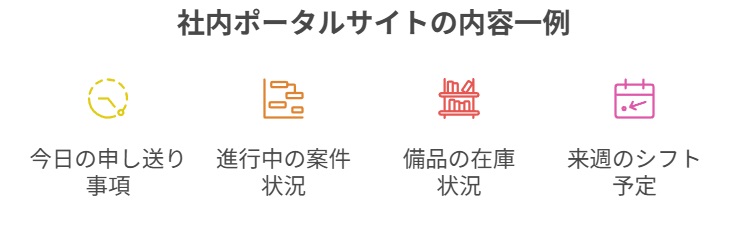

必要な情報は、例えば「今日の申し送り事項」「進行中の案件状況」「備品の在庫状況」「来週のシフト予定」の4つのカテゴリーに分けて整理します。

特に効果的なのが、写真付きでの情報共有機能です。

式場の設営状況や特殊な祭壇配置を写真で記録し、次のシフトに引き継ぐことで、認識の違いによるトラブルを大幅に減少させることができます。

また、スマートフォンからの簡単アクセスを可能にするため、QRコードを各部署に掲示し、休憩時間にも気軽に情報を確認できる環境を整備します。

重要なのは、情報の更新を義務化せず「気づいたことがあれば投稿する」という自発的な文化を育てることです。

A4用紙1枚から始める効果的な社内報作成術

社内報は、組織の一体感醸成に極めて有効なツールですが、継続が困難という課題があります。

成功の秘訣は「完璧を求めない」ことです。

A4用紙1枚、作成時間は月数時間以内という制約を設けることで、無理なく継続できる社内報を作成できます。

内容は、例えば「今月のMVP社員紹介」「お客様からの感謝の声」「今月の学び(宗派の作法など)」「来月の予定」の4つのコーナーで構成します。

特に効果的なのが、スタッフ全員の顔写真と一言メッセージを掲載する「顔の見える化」です。

夜勤専門のスタッフと日勤スタッフが互いの存在を認識し、チーム意識を高めることができます。

配布方法は、休憩室への掲示とLINEでの画像配信を併用し、確実に全員に情報が届く仕組みを構築します。

感動エピソード共有で職場の一体感を高める方法

葬儀業界で働く社員にとって、最大のモチベーション源となるのが「人の役に立てた」という実感です。

ご遺族様からの感謝の手紙や、心温まるエピソードを全員で共有する仕組みを作ることで、仕事への誇りと一体感を高めることができます。

具体的には、月1回程度の「ありがとうストーリー」として、印象的な感謝エピソードを社内報や社内ポータルで紹介します。

また、同僚の優れた対応や気遣いを発見した際に投稿できる「グッドジョブカード」制度を導入し、相互承認の文化を醸成します。

重要なのは、エピソードを単に紹介するだけでなく、「なぜその対応が素晴らしかったのか」「他の場面でも応用できるポイント」を併せて共有することです。

これにより、個人の経験が組織全体の学びとなり、サービス品質の向上にもつながります。

葬儀業 エンゲージメント施策 マネジメント層向け:研修とメルマガ戦略

マネジメント層向けの施策は、組織全体の方向性を示し、現場との橋渡し役を果たす重要な要素です。本章では、忙しい業務の合間でも実施可能な短時間研修、経営層の想いを現場に伝える効果的なメルマガ配信、そしてベテラン社員の貴重な知識を、次世代に継承する仕組みについて詳しく解説します。

- 月15分程度のプチ研修で現場力を向上させる実践法

- 経営層メルマガで理念と現場をつなぐ仕組み

- ベテラン知識の継承を促進する低コスト研修設計

月15分程度のプチ研修で現場力を向上させる実践法

葬儀業界の多忙な現場では、長時間の研修は現実的ではありません。

そこで効果的なのが、シフト交代時の15分間ほどを活用した「プチ研修」です。

毎回1つのテーマに絞り、「今日覚えてほしいこと」を明確にして実施します。

一例として「真宗大谷派の焼香作法」「クレーム対応時の第一声」「遺族の心情理解のポイント」など、実務に直結する内容を5分程で説明し、残り10分ほどで質疑応答や体験談の共有を行います。

重要なのは、受講者に「教える立場」も経験してもらうことです。

ベテラン社員には専門知識の講師役を、中堅社員には実体験の共有役を担ってもらうことで、教える側の成長も促進できます。

また、研修内容を動画で録画し、欠席者や復習希望者がいつでも視聴できる環境を整備することで、学習機会の格差を解消します。

経営層メルマガで理念と現場をつなぐ仕組み

経営層の想いや、会社の方向性を現場に伝える最も効果的な手段の一つが、定期的なメルマガ配信です。

週1回、5行程度の短いメッセージを全社員に配信するだけで、組織の一体感は大幅に向上します。

内容は、例えば「今週の振り返り」「来週の重点項目」「経営者の想い」の3つの要素で構成し、作成時間は15分以内に抑えます。

特に効果的なのが、現場スタッフの頑張りを具体的に称賛するメッセージです。

「昨日の○○さんのご遺族様対応が素晴らしく、お客様から直接お褒めの言葉をいただきました」といった具体的な内容を含めることで、読み手のモチベーション向上につながります。

また、業界動向や会社の業績についても、現場目線で分かりやすく解説し、全員が同じ方向を向いて仕事に取り組める環境を作ります。

返信は不要としながらも、気軽に意見や質問ができる雰囲気作りも重要なポイントです。

ベテラン知識の継承を促進する低コスト研修設計

葬儀業界では、ベテラン社員が長年培ってきた技術と知識の継承が、重要な課題となっています。

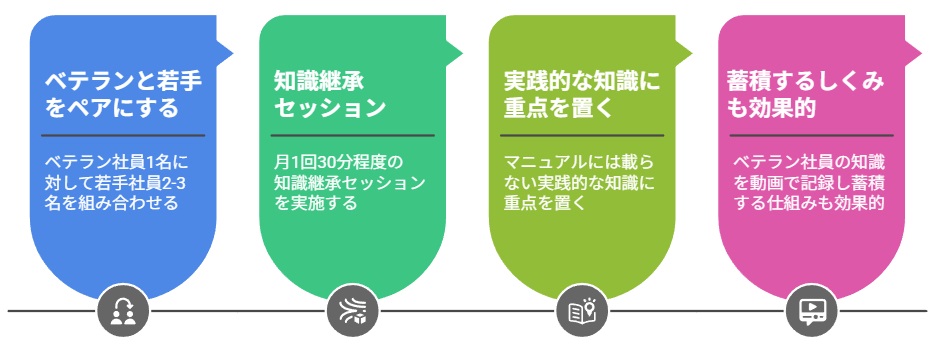

効果的なのは「師匠と弟子」のペアリング制度です。

ベテラン社員1名に対して若手社員2-3名を組み合わせ、月1回30分程度の知識継承セッションを実施します。

内容は、一例として「宗派別の作法の違い」「困難な遺族対応の実体験」「効率的な作業手順」など、マニュアルには載らない実践的な知識に重点を置きます。

また、ベテラン社員の知識を動画で記録し、「社内ライブラリー」として蓄積する仕組みも効果的です。

スマートフォンでの簡単な撮影で十分であり、特別な機材は必要ありません。

重要なのは、知識を「教える側」のベテラン社員にとっても、メリットがある制度設計にすることです。

指導実績を人事評価に反映したり、「名人級社員」として社内外で表彰したりすることで、積極的な参加を促進できます。

導入事例に学ぶ:成功する葬儀業エンゲージメント施策の特徴

理論だけでなく、実際の成功事例から学ぶことで、より実践的な施策を構築できます。

本章では、社内ポータル導入により劇的な改善を実現したA葬儀社、メルマガ配信で組織の結束力を高めたB葬儀社の具体的な取り組み、そして失敗事例から得られる貴重な教訓について詳しく紹介します。

- A葬儀社:社内ポータル導入でトラブル数件→ゼロの成果

- B葬儀社:メルマガ配信1年で離職率大幅削減の実績

- 失敗事例から学ぶ継続のコツと改善ポイント

A葬儀社:社内ポータル導入でトラブルが月数件→ゼロの成果

ここでは、エンゲージメント施策の成功モデルとして、ある葬儀社のケースをご紹介します。

埼玉県で従業員15名の家族経営を行うA葬儀社では、シフト間の情報共有不足により月数件のトラブルが発生していました。

「祭壇の花の種類を間違えた」「遺族の特別な要望が伝わっていなかった」「式場の設営ミス」など、些細だが重要な情報の伝達漏れが慢性的な問題となっていました。

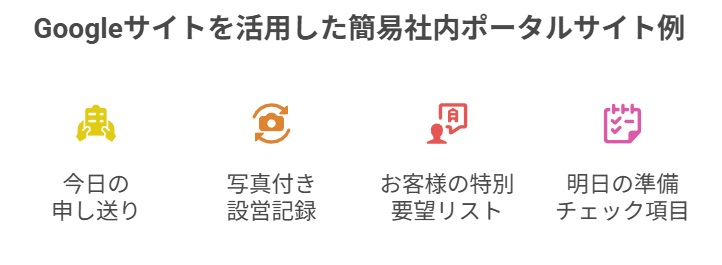

そこで導入したのが、Googleサイトを活用した簡易社内ポータルです。

構築費用はゼロ、設置時間はわずか数時間ほどでした。

ポータルサイトには「今日の申し送り」「写真付き設営記録」「お客様の特別要望リスト」「明日の準備チェック項目」の4つのカテゴリーを設置しました。

特に効果を発揮したのが、写真機能でした。

祭壇の配置や花の種類を写真で記録し、次のシフトが同じ設営を再現できるようになったことで、認識違いによるミスが激減しました。

導入から数ヶ月後、情報共有に関するトラブルはゼロとなり、お客様満足度も大幅に向上しています。

B葬儀社:メルマガ配信1年で離職率大幅削減の実績

神奈川県のB葬儀社(従業員25名)では、若手社員の離職率の高さが深刻な問題でした。

年間離職率が高く、特に入社1年以内の離職が多く、採用コストが経営を圧迫していました。

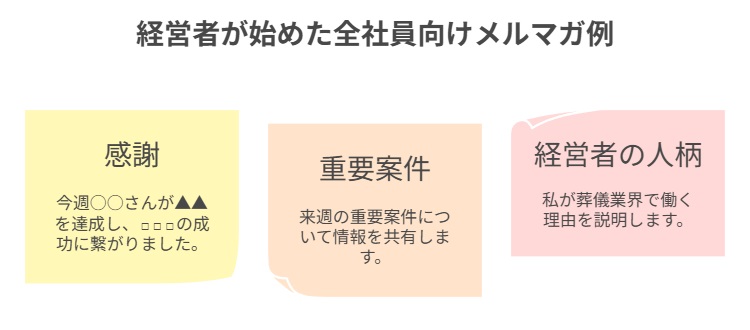

そこで経営者が始めたのが、週1回ほどの全社員向けメルマガ配信でした。内容は5行程度の短いメッセージで、作成時間は毎週数十分ほどです。

「今週頑張ってくれた○○さんに感謝」「来週の重要案件について」「私が葬儀業界で働く理由」など、経営者の人柄が伝わる内容を心がけました。

当初は反応がありませんでしたが、3ヶ月目頃から社員の方から「メルマガ読んでます」という声が聞かれるようになりました。

数ヶ月後には、社員からの自発的な情報提供や改善提案が増加し、職場の雰囲気が明らかに変化しました。

1年後、年間離職率が低下し、改善に向けた大きな一歩となりました。特に若手社員の定着率が向上し始めています。

「経営者の顔が見えるようになった」「会社の方向性が分かって安心できる」という社員の声が多数寄せられています。

失敗事例から学ぶ継続のコツと改善ポイント

一方で、エンゲージメント施策が失敗に終わった事例からも、重要な教訓を得ることができます。

最も多い失敗パターンは「完璧主義による継続断念」です。

ある葬儀社では、月20ページ程度の本格的な社内報作成を目指しましたが、作成に時間を要し、数ヶ月で断念してしまいました。

また「一方通行のコミュニケーション」も失敗の要因となります。

経営層からの情報発信のみで、現場からのフィードバックを受け付けない仕組みでは、社員の関心を継続的に引くことができません。

成功する施策の共通点は「小さく始めて継続する」「双方向性を重視する」「現場の声を反映する柔軟性」の3つです。

最初から完璧を目指すのではなく、月1回ほどのA4用紙1枚の社内報から始めて、徐々に内容を充実させていく段階的なアプローチが効果的です。

また、施策の効果測定を定期的に行い、社員の反応を見ながら改善を重ねることが、長期的な成功につながります。

効果測定と継続改善のための実践的手法

エンゲージメント施策の成功には、適切な効果測定と継続的な改善が不可欠です。本章では、定量・定性両面からの効果測定方法、3ヶ月サイクルでの振り返りと改善プロセス、そして施策が軌道に乗った後の発展戦略について詳しく解説します。

- 定量・定性指標による施策効果の見える化

- 3ヶ月サイクルでの振り返りと改善プロセス

- 次段階への発展:規模拡大と外部支援活用のタイミング

定量・定性指標による施策効果の見える化

エンゲージメント施策の効果を正しく測定するには、定量指標と定性指標の両方を活用することが重要です。

定量指標としては「離職率」「月間トラブル件数」「研修参加率」「社内ポータルアクセス数」「お客様満足度スコア」を設定します。

特に葬儀業界では、情報共有の改善が業務品質に直結するため、「シフト間申し送りミス件数」「お客様からのクレーム件数」といった具体的な数値で効果を測定できます。

定性指標としては、月1回ほどの簡単なアンケートで「職場の雰囲気」「仕事へのやりがい」「チームワーク」を5段階評価で測定します。

また、社員からの自発的な提案数や、感謝のメッセージ投稿数なども重要な指標となります。

これらの数値を月次でグラフ化し、社内ポータルで共有することで、全員が改善の実感を得られる環境を作ります。

3ヶ月サイクルでの振り返りと改善プロセス

エンゲージメント施策は、3ヶ月サイクルでの振り返りと改善を行うことが効果的です。

第1月目は「現状把握と課題の明確化」、第2月目は「施策の試行と効果測定」、第3月目は「改善と次期計画の策定」というサイクルを確立します。

具体的には、3ヶ月ごとに全社員を対象とした15分程度の振り返り会議を開催し、「うまくいったこと」「改善が必要なこと」「新たに取り組みたいこと」の3つの観点で意見を収集します。

重要なのは、現場の声を真摯に受け止め、可能な改善は迅速に実行することです。

例えば「社内ポータルがスマホで見にくい」という意見があれば、即座にレイアウトを調整します。

このような迅速な対応により、「意見を言えば変わる」という信頼関係を築くことができます。

また、成功事例は他部署や他社でも応用できるよう、ノウハウとして蓄積し、業界全体での情報共有も検討します。

次段階への発展:規模拡大と外部支援活用のタイミング

エンゲージメント施策が軌道に乗り、一定の成果が見えてきた段階で、次のステップを検討することが重要です。

規模拡大のタイミングは「3つの施策が数ヶ月以上継続できている」「社員の満足度が明らかに向上している」「経営指標に良い影響が現れている」という条件が揃った時点です。

次段階の施策としては「他店舗との情報共有システム」「外部研修との連携」「顧客満足度向上との連動」などが考えられます。

外部支援を活用するタイミングは、自社だけでは解決困難な課題が明確になった時点です。

例えば「システムの本格的な構築」「専門的な研修プログラムの設計」「他社事例の詳細な調査」などは、専門業者のサポートが効果的です。

ただし、外部支援を活用する際も「自社の文化に合った施策」「継続可能な仕組み」という基本原則は変わりません。

高額なシステム導入よりも、現場の実情に合った柔軟な仕組み作りを重視することが、長期的な成功につながります。

まとめ

葬儀業界における「小さく始めるエンゲージメント施策」は、大がかりな制度改革や高額な投資を必要とせず、明日からでも実践できる現実的なアプローチです。

24時間365日体制という特殊な労働環境、感情労働の負担、家族経営特有の課題といった葬儀業界固有の困難があるからこそ、現場の実情に合った「小さな一歩」の積み重ねが重要なのです。

社内ポータルを活用したシフト間情報共有の革新、手作り社内報による職場の一体感醸成、短時間研修による現場力向上、経営層メルマガによる理念浸透など、少ない予算で始められる施策でも、継続することで大きな成果を生み出すことができます。

実際の成功事例が示すように、情報共有ミスの削減、離職率改善といった具体的な成果は、決して夢物語ではありません。

重要なのは「完璧を求めず、まず始めること」「現場の声を聞きながら柔軟に改善すること」「小さな成功体験を積み重ねること」の3つです。

今すぐ始められる第一歩として、来週から短い時間で作成できる経営者メルマガ配信、または月1回程度のA4社内報作成から取り組んでみてください。小さな変化から始まる大きな改革が、あなたの葬儀社を「社員が働いて良かった」と心から思える職場へと変えていくでしょう。

葬儀屋.JPでは

47都道府県

いずれも対応!

全国の葬儀屋さんのホームページ制作、集客の対応を行なっております。

遠方の場合はまずはオンライン会議を行わせていただきます。

![葬儀社のホームページ制作・運用のプロ [葬儀屋.jp]](https://sougiya.jp/wp/wp-content/themes/sougiya-jp-child/images/link-movie2.png)

![「葬儀ポータルの紹介料が悩ましい」「良いところがいっぱいあるけどなかなか伝わらない」「人がぜんぜん採用できない」「今までは電話帳広告でも効果があったのに」「定期的に直接お問い合わせが欲しい…」「強豪会館が近隣にオープンして売り上げが少し落ちた」葬儀場経営者のみなさま、そのお悩みホームページで解決しませんか?葬儀社のホームページのことは葬儀屋.jpにおまかせ!!葬儀屋.jpならココまでサポートします!![ホームページ制作][インターネット広告][人材採用支援][Google My Business][葬儀プラン改善][パンフレットなどの広告物制作]](https://sougiya.jp/wp/wp-content/themes/sougiya-jp-child/images/link-paper2.png)