葬儀業界の組織文化を変革する方法~心理的安全性で24時間365日の職場を活性化させる経営戦略~

葬儀業界に携わる皆様は、深夜の急な依頼、ご遺族の深い悲しみに寄り添う日々、そして世代交代の難しさ―これらの課題に直面しながら、「うちの職場、このままでいいのか」と感じたことはありませんか?

実は今、葬儀業界は大きな転換期を迎えています。高齢化により死亡者数が増加する一方で、若手社員の定着が大きな課題となっており、24時間365日体制の維持は年々困難になっています。

しかし、朗報があります。ハーバード大学のエイミー・エドモンドソン教授が提唱する「心理的安全性」という概念を導入することで、これらの課題を根本から解決できる可能性があるのです。日本でも、この手法で驚くべき成果を上げている企業もあります。

本記事では、葬儀業界特有の課題を踏まえ、心理的安全性を軸とした組織文化変革の具体的な方法をお伝えします。理論だけでなく、明日から実践できる具体的なアクションプランもご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

もくじ

葬儀業における組織文化づくりの基本とその重要性

24時間365日体制が生む葬儀業組織文化の特殊性

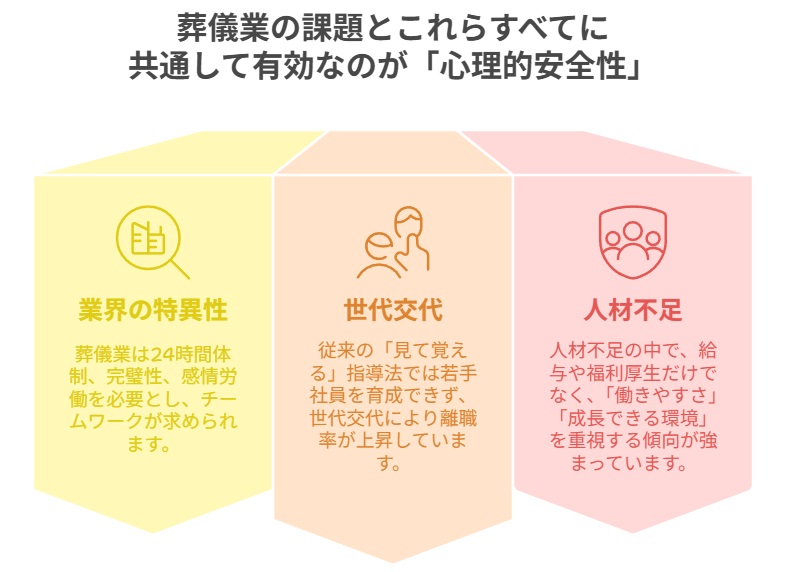

葬儀業界の24時間365日体制は、他の業界にはない独特な組織文化を生み出しています。深夜の急な対応、感情的に不安定なご遺族への接客、そして完璧性が求められるプレッシャーが重なることで、スタッフ間の連携が極めて重要になります。

しかし、シフト制勤務により社員同士が顔を合わせる機会が限られ、情報共有や経験の蓄積が困難になっているのが現状です。また、「失敗は許されない」という文化が根強く、新人が質問しづらい環境や、ベテランスタッフが改善提案を躊躇する状況が生まれがちです。

この特殊な労働環境では、従来の上下関係に依存した組織運営では限界があります。むしろ、チーム全体で支え合い、互いの専門性を尊重する文化が必要なのです。

世代交代期における葬儀業の組織文化継承課題

現在、多くの葬儀社では世代交代が進んでいます。創業者やベテラン経営者が培ってきた「おもてなしの心」や「職人気質」は、葬儀業界の貴重な財産です。

しかし、これらの価値観を若い世代にどう伝えるかが大きな課題となっています。従来の「見て覚える」「背中で語る」といった指導方法では、現代の若手社員には響きにくく、結果として離職率の上昇につながっています。

現代の若手社員は、明確な説明と理由を求める傾向があります。「なぜそうするのか」「どうすればもっと良くなるのか」という質問に対して、感情的にならずに建設的に答えられる環境が必要です。これこそが、心理的安全性の出番なのです。

人材確保競争に勝つための葬儀業組織文化の差別化

人材不足が深刻化する中、求職者が職場を選ぶ基準も変化しています。給与や福利厚生だけでなく、「働きやすさ」「成長できる環境」「職場の雰囲気」を重視する傾向が強まっています。

特に葬儀業界は「きつい、汚い、危険」のイメージがあるため、組織文化の魅力で差別化を図ることが不可欠です。「この会社なら安心して働ける」「成長できる」と感じてもらえる文化作りが、人材確保の鍵を握っています。心理的安全性の高い職場は、まさにこうした魅力的な職場環境を実現する方法論なのです。

葬儀業で組織文化を耕す心理的安全性の作り方

心理的安全性の概念と葬儀業界でよくある誤解

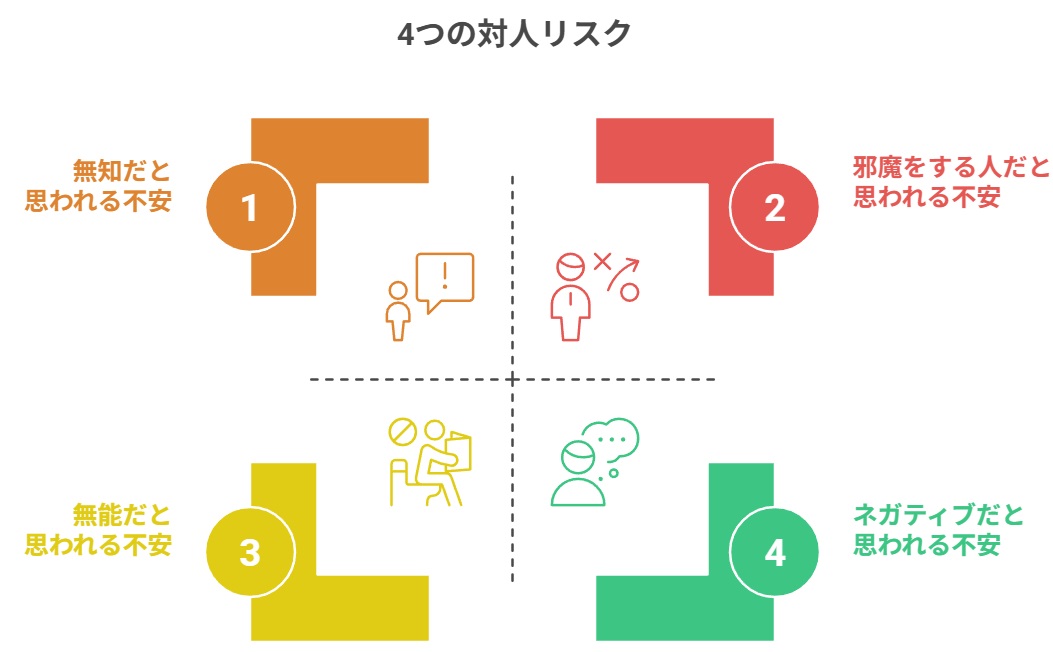

心理的安全性とは、「チームメンバーが対人リスクを取っても安全だという共通の信念」のことです。簡単に言えば、「このチームなら、失敗しても大丈夫」「率直な意見を言っても受け入れてもらえる」と感じられる職場環境です。心理的安全性の研究で有名なハーバード大学のエイミー・エドモンドソン教授は4つの対人リスクを紹介しています。

しかし、葬儀業界では「心理的安全性=甘い職場」という誤解がよく見られます。実際は正反対で、心理的安全性が高いチームほど、お互いに高い基準を求め合い、建設的な議論を通じて最高のパフォーマンスを発揮します。

葬儀業界のような高い専門性と完璧性が求められる仕事では、むしろ心理的安全性が不可欠です。なぜなら、小さな疑問や気づきを率直に共有できる環境こそが、重大なミスを防ぎ、サービス品質を向上させるからです。

「優しさ」と「心理的安全性」の違いを理解する

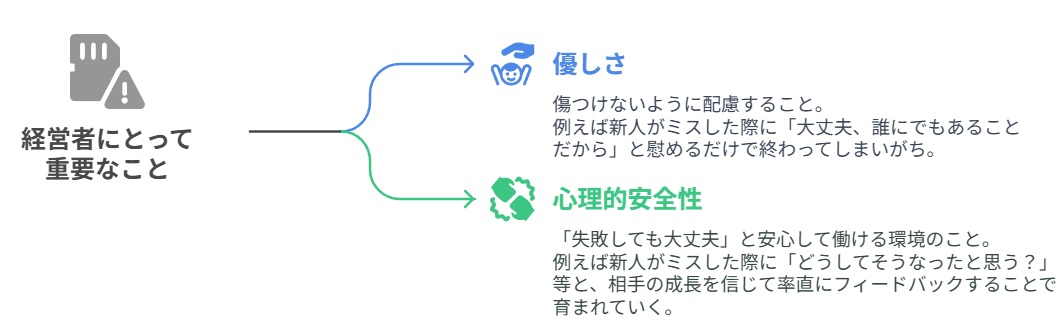

多くの経営者が混同しがちなのが、「優しさ」と「心理的安全性」の違いです。優しさは「相手を傷つけないよう配慮すること」ですが、心理的安全性とは「この職場なら、失敗しても責められない」「自分の考えを率直に言っても大丈夫」と、メンバーが安心して働けると感じられる環境のことです。

その環境をつくるためには、上司や経営者が「相手の成長を信じて、率直なフィードバックを行う」姿勢が重要です。

例えば、新人がミスをした時のことを考えてみましょう。優しさでは「大丈夫、誰にでもあることだから」と慰めるだけで終わってしまいがちです。一方、ただ甘やかすのではなく「どうしてそうなったと思う?次はどうすれば防げるかな?」と信頼に基づいた対話をすることによって、心理的安全性は育まれていきます。

この違いは、葬儀業界では特に重要です。ご遺族の大切な時間を預かる仕事だからこそ、問題を隠すのではなく、オープンに話し合うことで学習と成長を促進する必要があるのです。

日本の伝統的価値観と葬儀業の心理的安全性融合法

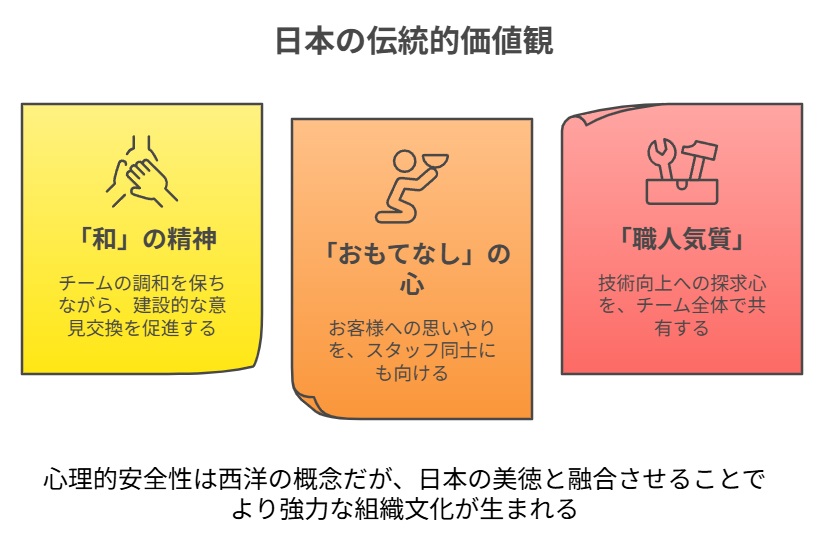

心理的安全性は西洋の概念ですが、日本の伝統的価値観と対立するものではありません。むしろ、「和」の精神、「おもてなし」の心、「職人気質」といった日本の美徳と融合させることで、より強力な組織文化が生まれます。

和の精神との融合では、チームの調和を保ちながら、建設的な意見交換を促進します。「みんなのため」という共通目標のもとでの率直な議論を奨励するのです。

おもてなしの心との融合では、お客様への思いやりを、スタッフ同士にも向けます。相手の立場を理解した上でのフィードバックを心がけるのです。

職人気質との融合では、技術向上への探求心を、チーム全体で共有します。失敗を「腕を磨く機会」として捉える文化を育てることで、個人の技術追求が組織全体の成長につながります。

葬儀業の上司のコミュニケーションが組織文化に与える影響

管理職の言動が葬儀業の心理的安全性に与える3つの影響

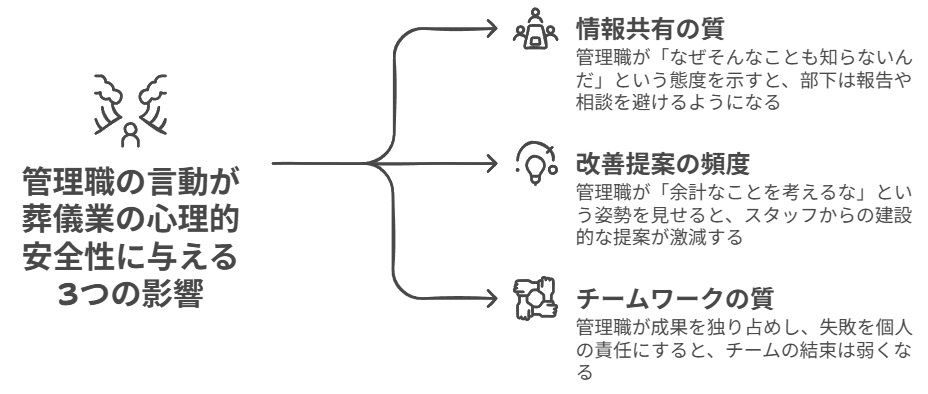

葬儀業界では、管理職の一言一行が組織全体に大きな影響を与えます。

まず、情報共有の質への影響があります。管理職が「なぜそんなことも知らないんだ」という態度を示すと、部下は報告や相談を避けるようになります。結果として、重要な情報が伝わらず、サービス品質の低下やトラブルの拡大につながります。

次に、改善提案の頻度への影響です。「余計なことを考えるな」という姿勢を見せると、スタッフからの建設的な提案が激減します。業務効率化や顧客満足度向上の機会を失い、競合他社に後れを取る原因となります。

最後に、チームワークの質への影響があります。管理職が部下の成功を素直に称賛し、失敗に対して学習機会として接すると、チーム全体で支え合う文化が育ちます。逆に、成果を独り占めし、失敗を個人の責任にすると、チームの結束は弱くなります。

葬儀業特有のストレス環境下でのコミュニケーション戦略

葬儀業界の高ストレス環境では、通常のコミュニケーション手法では不十分です。予防的コミュニケーションでは、繁忙期や難しい案件の前に、事前に心構えや対応方法を共有します。「今度の案件は難しそうだけど、みんなで協力すれば大丈夫。何か困ったら遠慮なく声をかけて」という声かけが効果的です。

即時フォローアップでは、困難な案件の後は、必ずスタッフの心理状態をチェックします。「お疲れ様でした。今日の案件、どうでしたか?何か気になることはありませんか?」という確認を欠かしません。

感情の言語化促進では、葬儀業界特有の感情的な負担を、適切に表現できる環境を作ります。「悲しいご家族を見るのは辛いよね。そう感じるのは当然だし、それがあるからこそ良いサービスができるんだと思う」といった共感的な対話を心がけます。

間接的コミュニケーション文化を活かした組織文化改革

日本のビジネス文化では、直接的な批判や指摘を避ける傾向があります。これを心理的安全性の構築に活かすことができます。

「気づき」を促すアプローチでは、「どう思う?」「他にも方法はないかな?」といった質問で、相手に考えてもらいます。答えを押し付けるのではなく、自分で気づいてもらうことで、より深い学習が生まれます。

「共感」から始める会話では、「私も同じようなことで悩んだことがあって…」と自分の経験を先に話します。これにより、相手も安心して自分の体験や悩みを共有できるようになります。

「未来志向」での建設的対話では、過去の失敗を責めるのではなく、「次はどうすればもっと良くなるかな?」と改善に焦点を当てます。これにより、建設的な問題解決が促進されます。

安心して意見を言える葬儀業チームの特徴と具体的施策

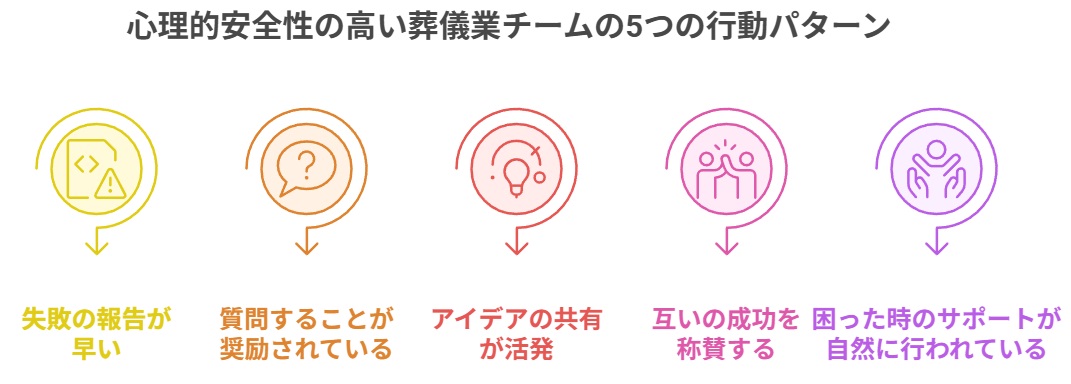

心理的安全性の高い葬儀業チームの5つの行動パターン

心理的安全性の高い葬儀業チームには、共通の行動パターンがあります。

まず、失敗の報告が早いという特徴があります。ミスが発生した時、隠そうとせずすぐに報告する文化があります。これにより早期発見が可能となり、被害を最小限に抑え、学習機会として活用できます。

質問することが奨励されているのも大きな特徴です。「こんなこと聞いて恥ずかしい」と思わず、分からないことは積極的に質問します。ベテランも新人の質問を歓迎し、丁寧に答える文化があります。

アイデアの共有が活発なのも重要な要素です。「もっと良い方法があるのでは?」という提案が日常的に行われ、小さな改善提案でも真剣に検討し、実践につなげます。

互いの成功を称賛することも欠かせません。同僚の成果や成長を心から喜び、積極的に称賛します。競争ではなく協力の文化が根付いています。

最後に、困った時のサポートが自然に行われています。忙しい時や困難な案件の時、自然に助け合い、「手伝おうか?」「大丈夫?」という声かけが日常的に行われます。

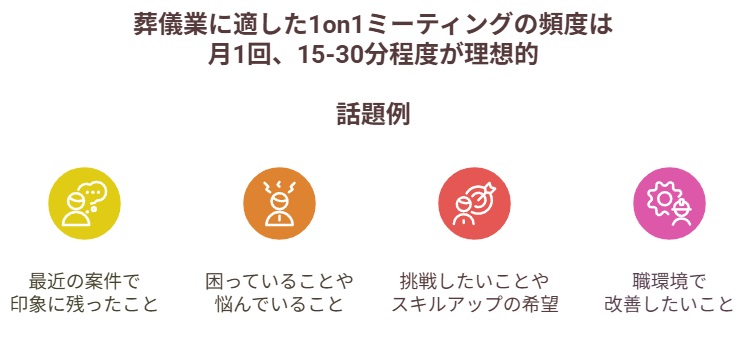

葬儀業に適した1on1ミーティングの実践法

1対1の面談は、心理的安全性を高める最も効果的な手法の一つです。葬儀業界では、月1回、15-30分程度の頻度で実施するのが理想的です。シフトに合わせて柔軟にスケジューリングし、必要に応じてオンラインでも実施できるようにします。

話題としては、最近の案件で印象に残ったこと、困っていることや悩んでいること、今後挑戦したいことやスキルアップの希望、職場環境で改善したいことなどを中心に据えます。

管理者の心構えとして重要なのは、これが評価のための面談ではなく、支援のための時間だということです。相手の話を最後まで聞き、アドバイスよりも質問を重視し、秘密保持を徹底することが必要です。

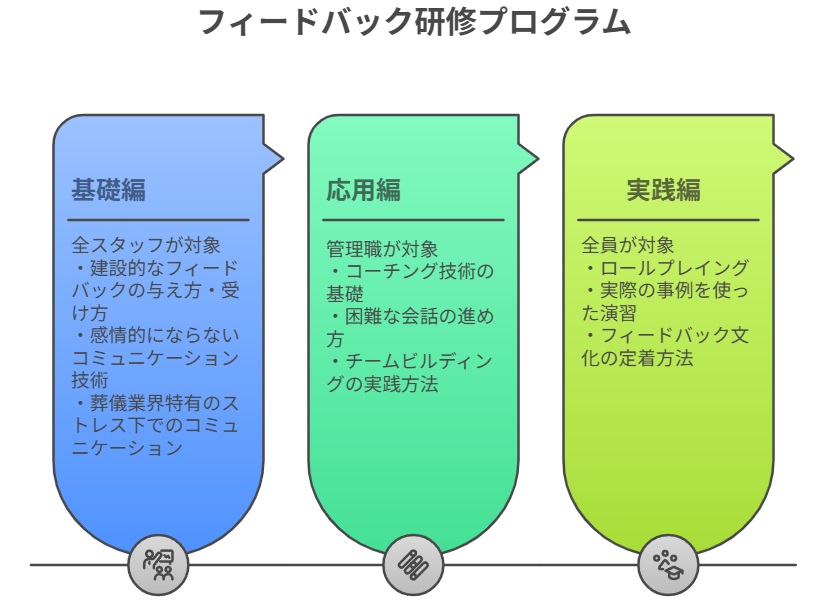

フィードバック研修による葬儀業の組織文化変革

効果的なフィードバックスキルは、心理的安全性の向上に直結します。

基礎編では全スタッフを対象に、建設的なフィードバックの与え方・受け方、感情的にならないコミュニケーション技術、葬儀業界特有のストレス下でのコミュニケーションを学びます。

応用編では管理職を対象に、コーチング技術の基礎、困難な会話の進め方、チームビルディングの実践方法を習得します。

実践編では全員参加で、ロールプレイング、実際の事例を使った演習、フィードバック文化の定着方法を体験的に学びます。

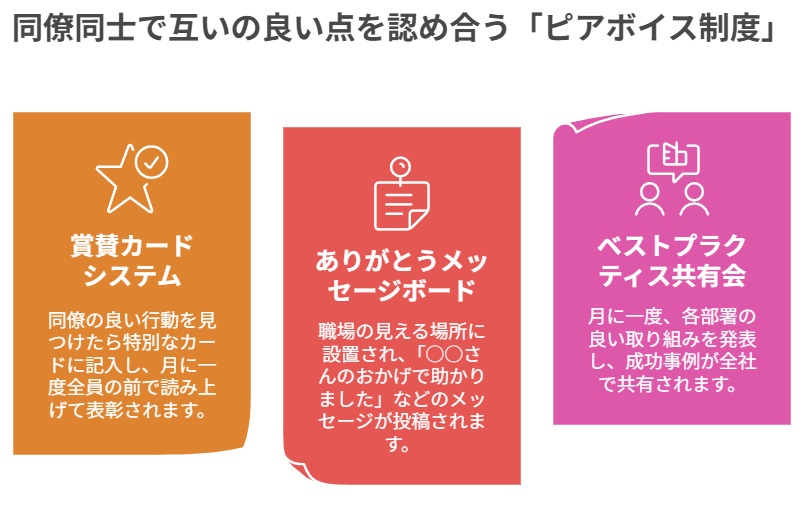

ピアボイス制度で実現する葬儀業の相互承認文化

同僚同士で互いの良い点を認め合う「ピアボイス制度」は、葬儀業界にも効果的です。称賛カードシステムでは、同僚の良い行動を見つけたら、専用カードに記入し、月1回、全員の前で読み上げて表彰します。カードは本人にプレゼントすることで、達成感と承認感を高めます。

ありがとうメッセージボードでは、職場の見える場所に設置し、「○○さんのおかげで助かりました」などのメッセージを投稿します。定期的に内容をまとめて共有することで、感謝の文化が定着します。

ベストプラクティス共有会では、月1回、各部署の良い取り組みを発表し、成功事例を全社で共有します。実践者を表彰し、ノウハウを蓄積することで、組織全体のレベル向上を図ります。

葬儀業における組織文化改革の成功事例と実践ステップ

老舗企業から学ぶ葬儀業の伝統と革新の両立

伝統ある葬儀社が組織文化改革に成功した事例から学べることは多くあります。成功事例に共通するのは、まず伝統的価値観の再定義です。「おもてなしの心」を「お客様だけでなく、同僚に対しても発揮する」と拡張解釈し、職人気質を「個人の技術追求」から「チーム全体の技術向上」へと発展させています。

段階的な変革アプローチも重要な要素です。急激な変化ではなく、小さな改善を積み重ねる方式で、ベテラン社員の理解を得ながら、新しい文化を浸透させています。成功体験の積み重ねも欠かせません。小さな改善でも成果を可視化し、全員で喜びを共有することで、変革の効果を実感できるようにしています。

他業界の安全文化から葬儀業が取り入れるべき要素

航空業界や医療業界の「安全文化」には、葬儀業界にも応用できる優れた要素があります。航空業界のインシデントレポート文化では、小さなミスも必ず報告し、業界全体で情報共有する仕組みがあります。葬儀業界でも、「ヒヤリハット」の共有で事故防止を図ることができます。

CRM(Crew Resource Management)では、チーム全員の知識と経験を最大限活用する手法を用います。階層に関係なく、気づいたことは積極的に発言する文化を作ります。医療業界のチェックリスト文化では、重要な手順は必ずチェックリストで確認する習慣があります。葬儀の準備や進行でも、漏れを防ぐためのシステム化が有効です。

デブリーフィング(振り返り)では、重要な案件の後は、必ずチーム全員で振り返りを実施します。何が良かったか、何を改善できるかを建設的に議論することで、継続的な改善が可能になります。

18ヶ月で実現する葬儀業組織文化改革の段階的プラン

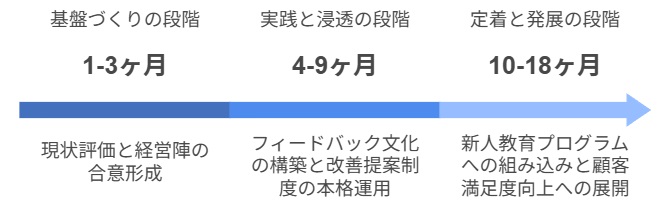

心理的安全性を軸とした組織文化改革は、以下の段階的プランで実現できます。第1段階の基盤づくり(1-3ヶ月)では、現状評価と経営陣の合意形成から始めます。全社員向けアンケートの実施、心理的安全性に関する勉強会の開催、コミュニケーションルールの策定を行い、管理職向け心理的安全性研修の実施と1on1ミーティング制度を開始します。

第2段階の実践と浸透(4-9ヶ月)では、フィードバック文化の構築と改善提案制度の本格運用を進めます。ピアボイス制度の導入、失敗事例共有会の定期開催、業務改善提案の表彰制度を開始し、文化の定着を図ります。

第3段階の定着と発展(10-18ヶ月)では、新人教育プログラムへの組み込みと顧客満足度向上への展開を行います。メンター制度の拡充、顧客からのフィードバック活用、組織文化維持のための仕組み構築により、持続的改善システムを確立します。

まとめ

心理的安全性は、決して「甘い職場」を作ることではありません。むしろ、厳しい葬儀業界で生き残るための、最強の経営戦略なのです。

今すぐ実行できるアクションとして、まず月曜日の朝礼で「これからは失敗を恐れず、お互いに助け合える職場を作ろう」と宣言することから始めましょう。次に、各社員と月1回15分でも良いので、個別に話を聞く時間を設けます。失敗共有会を月1回開催し、「今月の学び」として失敗経験を共有する場を作ることも重要です。SlackやLINE WORKSなど、シフト間の情報共有ツールを導入し、小さな改善提案でも、全員の前で褒める習慣を作りましょう。

葬儀業界は今、大きな転換期を迎えています。少子高齢化、デジタル化、価値観の多様化という波が、待ったなしで押し寄せています。しかし、恐れることはありません。日本の葬儀文化が持つ「おもてなしの心」「職人気質」「家族への思いやり」という素晴らしい伝統は、心理的安全性と融合することで、さらに輝きを増すのです。

葬儀屋.JPでは

47都道府県

いずれも対応!

全国の葬儀屋さんのホームページ制作、集客の対応を行なっております。

遠方の場合はまずはオンライン会議を行わせていただきます。

![葬儀社のホームページ制作・運用のプロ [葬儀屋.jp]](https://sougiya.jp/wp/wp-content/themes/sougiya-jp-child/images/link-movie2.png)

![「葬儀ポータルの紹介料が悩ましい」「良いところがいっぱいあるけどなかなか伝わらない」「人がぜんぜん採用できない」「今までは電話帳広告でも効果があったのに」「定期的に直接お問い合わせが欲しい…」「強豪会館が近隣にオープンして売り上げが少し落ちた」葬儀場経営者のみなさま、そのお悩みホームページで解決しませんか?葬儀社のホームページのことは葬儀屋.jpにおまかせ!!葬儀屋.jpならココまでサポートします!![ホームページ制作][インターネット広告][人材採用支援][Google My Business][葬儀プラン改善][パンフレットなどの広告物制作]](https://sougiya.jp/wp/wp-content/themes/sougiya-jp-child/images/link-paper2.png)