葬儀業界の人材不足を解決する!~社員が自ら成長したくなるキャリア戦略とは~

厚生労働省の今後の年齢階級別人口の推計によると、日本の年間死亡者数は2040年頃に約170万人でピークを迎えると推計されており、「多死社会」の進展に伴い葬儀需要の拡大が見込まれます。

その一方で、24時間365日対応という特殊な労働環境や、産業構造の変化への対応(デジタル化など)の遅れから、有効求人倍率が他業種と比較して高い水準で推移するなど、人材の確保と育成が喫緊の課題となっています。

しかし、この状況を打開する具体的な解決策があります。社員一人ひとりが「成長したい」と自発的に思えるキャリア環境を整備することで、人材定着率の向上と事業成長の両立が可能になるのです。

本記事では、葬儀業界特有の課題を踏まえ、社員のキャリア成長を促進する実践的な人材育成戦略をご紹介します。明日から実行できる具体的な施策もお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。

葬儀業キャリアの現状と社員の成長課題

葬儀業界の人材育成で最も深刻な問題は、社員が「成長したい気持ちはあるが、どう成長すればよいか分からない」という状態に陥っていることです。従来の見よう見まねの指導方法では、現代の若手社員のキャリア期待に応えられず、結果として離職率の上昇を招いています。

この章では、以下の3つの視点から葬儀業界のキャリア課題を分析します。

- 葬儀業界で「成長したいが方法が分からない」社員の実態

- 葬儀業 信頼関係がキャリア成長の鍵となる理由

- 24時間365日体制によるキャリア開発の課題

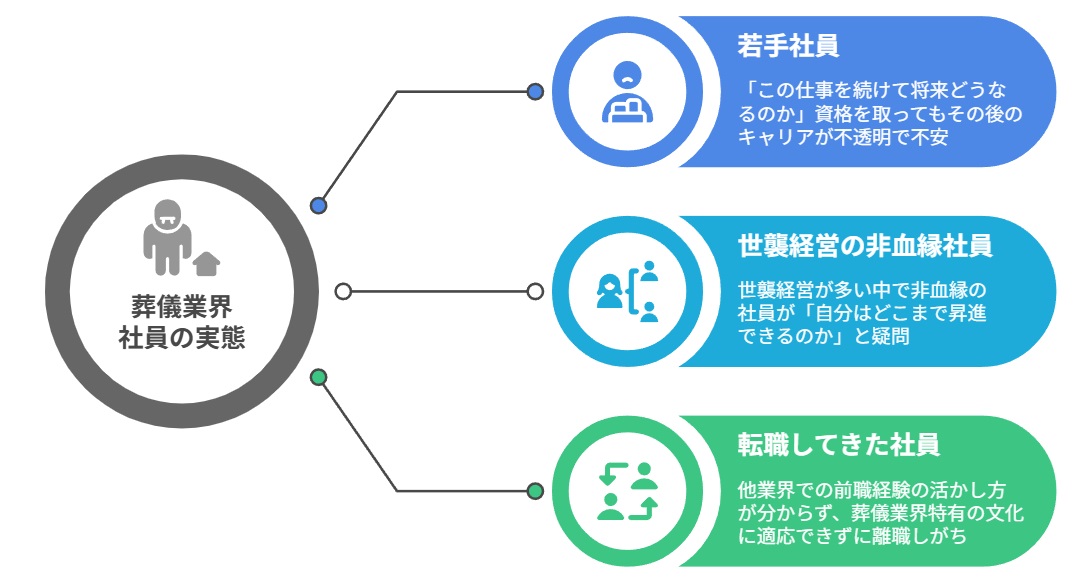

葬儀業界で「成長したいが方法が分からない」社員の実態

葬儀業界で働く社員の多くが、成長意欲を持ちながらも明確なキャリアパスが見えずに悩んでいます。

特に若手社員は「この仕事を続けて将来どうなるのか」「どんなスキルを身につければ評価されるのか」といった不安を抱えています。

葬祭ディレクター資格を取得しても、その後のキャリアが不透明で、技術向上の方向性が見えないのが現状です。

また、世襲経営が多い葬儀業界では、非血縁の社員が「自分はどこまで昇進できるのか」という疑問を持ちやすく、長期的なキャリア設計に不安を感じています。

さらに、他業界から転職してきた社員は、前職での経験をどう活かせばよいか分からず、葬儀業界特有の文化に適応できずに離職するケースが増えています。

葬儀業 信頼関係がキャリア成長の鍵となる理由

葬儀業において、顧客との信頼関係構築能力は最も重要なスキルの一つです。

この能力が高い社員ほど、顧客満足度向上に貢献し、結果として会社の業績向上にも直結します。

信頼関係を築ける社員は、口コミや紹介による新規顧客獲得にも貢献し、個人の成果が数値として表れやすくなります。

また、社内においても信頼される社員は、チームリーダーや管理職への昇進機会が増え、より多くの責任ある業務を任されるようになります。

しかし、多くの社員は「信頼関係の築き方」を体系的に学ぶ機会がなく、先輩の背中を見て覚える従来の方法では、スキル習得に個人差が生まれてしまいます。

24時間365日体制によるキャリア開発の課題

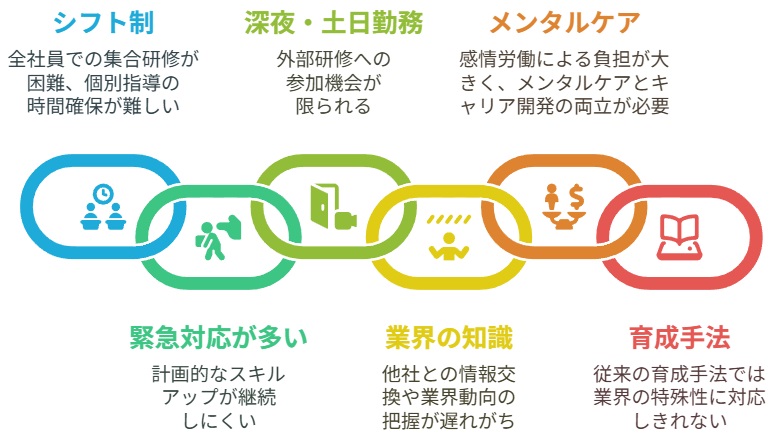

葬儀業界の24時間365日体制は、従来の研修やキャリア開発手法では対応が困難な特殊な環境を生み出しています。

シフト制勤務により、全社員が一堂に会する研修機会を設けることが難しく、個別指導の時間も限られています。

また、緊急対応が多い業務特性上、計画的なスキル向上プログラムを継続することが困難です。

深夜勤務や土日出勤が多いため、外部研修への参加機会も制限され、他社との情報交換や業界動向の把握が遅れがちになります。

さらに、感情的負担の大きい仕事であるため、メンタルヘルスケアとキャリア開発を両立させる必要があり、従来の人材育成手法では限界があります。

葬儀業キャリアパスの「見える化」実践法

社員の成長意欲を引き出すためには、具体的で実現可能なキャリアパスを明示することが不可欠です。葬儀業界特有の専門性を活かした複数のキャリアルートを設計し、社員が自分の適性と希望に応じて成長方向を選択できる環境を整備します。

この章では、以下の実践的手法をご紹介します。

- 葬儀業 成長ロールモデルの設定方法

- 社内インターン制度による葬儀業 キャリア探索

- キャリア透明化による人材定着効果

葬儀業 成長ロールモデルの設定方法

効果的なキャリアパス設計の第一歩は、社員が目指したくなる具体的なロールモデルを設定することです。

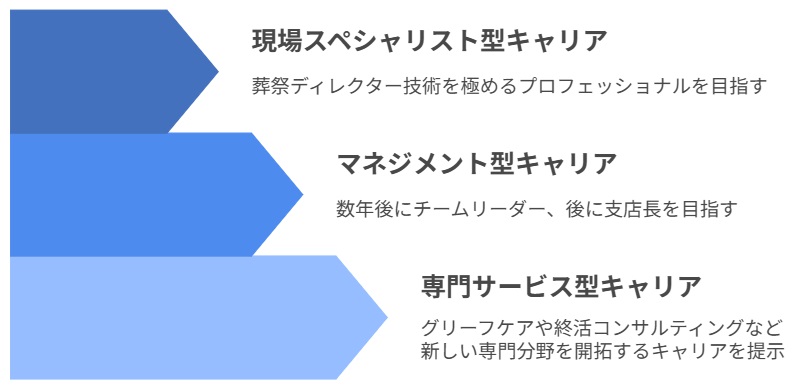

現場スペシャリスト型キャリアでは、葬祭ディレクター技術を極めるプロフェッショナルを目指します。

数年後には地域で指名されるほどの技術者として顧客から信頼され、後には後進を指導するマスタートレーナーとしての活躍が期待されます。実績や会社の規模・地域にもよりますが、こうした専門性を高めることで、高い処遇を目指すことも可能なキャリアパスです。

マネジメント型キャリアでは、数年後にチームリーダー、後に支店長を目指すルートを設定します。

このキャリアは、人材育成スキルや経営感覚を身につけ、将来的に役員候補として事業拡大を担うポジションを目指します。

専門サービス型キャリアは、グリーフケアや終活コンサルティングなど、新しい専門分野を開拓するキャリアを提示します。

社会の変化に対応した新サービス開発により、会社の売上向上に直接貢献できる専門職として成長します。

社内インターン制度による葬儀業 キャリア探索

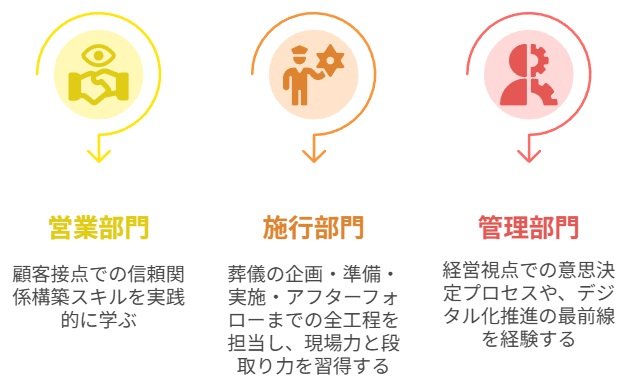

社員が自分の適性を発見し、最適なキャリアパスを選択できるよう、部門横断型のインターン制度を導入します。

営業部門での数ヶ月間のインターンでは、顧客接点での信頼関係構築スキルを実践的に学びます。

新規開拓営業から既存顧客フォローまで、幅広い営業活動を体験することで、コミュニケーション能力と提案力を向上させます。

施行部門での数ヶ月間では、葬儀の企画・準備・実施・アフターフォローまでの全工程を担当し、現場力と段取り力を習得します。

管理部門での数ヶ月間は、経営視点での意思決定プロセスや、デジタル化推進の最前線を経験します。

各インターン期間中は、週次の1on1面談で気づきを言語化し、部門責任者による具体的なスキル評価を実施します。

キャリア透明化による人材定着効果

キャリアパスの透明化は、社員の不安解消と定着率向上に直結します。

昇進基準の明確化により、「何をすれば昇進できるのか」が具体的に分かるようになり、社員のモチベーション向上につながります。

給与体系の透明化では、スキル向上や成果に応じた報酬設計を明示し、努力に見合った対価が得られることを保証します。

キャリア選択肢の多様化により、管理職になりたくない社員にも専門職としてのキャリアパスを提示し、全社員が活躍できる環境を整備します。

また、定期的なキャリア面談の実施により、社員の希望と会社の方向性をすり合わせ、双方にとって最適なキャリア設計を継続的に見直します。

自律型人材を育てる葬儀業 成長支援制度

真の人材育成は、社員が自ら学び、成長しようとする自律性を引き出すことから始まります。葬儀業界の特殊な労働環境に適応した支援制度を構築し、社員一人ひとりが主体的にスキルアップに取り組める環境を整備します。

この章では、以下の3つの支援制度をご紹介します。

- シフト制対応メンター制度の構築

- 葬儀業 キャリア向上のための学習補助制度

- 世代間ギャップを埋める相互成長システム

シフト制対応メンター制度の構築

24時間365日体制の葬儀業界では、従来のメンター制度では対応が困難です。

そこで、シフトパターンに応じたフレキシブルなメンタリング体制を構築します。

複数メンター制では、一人の新入社員に対して数名のメンターを配置し、どのシフトでも指導を受けられる体制を整えます。

オンライン活用により、時間と場所の制約を解消し、深夜勤務中でもチャットやビデオ通話でのサポートを可能にします。

緊急時対応プロトコルでは、困難な案件や緊急事態が発生した際の即座のサポート体制を明確化します。

メンターは単なる業務指導者ではなく、キャリア相談相手としての役割も担い、定期的なキャリア面談を通じて部下の成長を支援します。

メンター自身のスキル向上のため、コーチング研修やファシリテーション研修も定期的に実施します。

葬儀業 キャリア向上のための学習補助制度

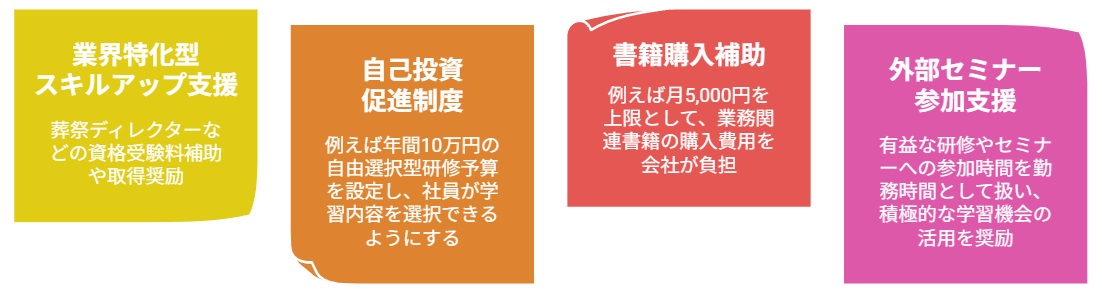

社員の自発的な学習意欲を促進するため、包括的な学習支援制度を設計します。

業界特化型スキルアップ支援では、葬祭ディレクター1級・2級の受験料全額補助、グリーフケア・終活関連資格の取得奨励、デジタルマーケティング研修への参加支援を実施します。

自己投資促進制度として、例えば年間10万円の自由選択型研修予算を設定し、社員が自分の興味や必要性に応じて学習内容を選択できるようにします。

書籍購入補助では例えば月5,000円を上限として、業務関連書籍の購入費用を会社が負担します。

外部セミナー参加支援では、有益な研修やセミナーへの参加時間を勤務時間として扱い、積極的な学習機会の活用を奨励します。

学習成果の共有会を月1回開催し、学んだ内容を他の社員と共有することで、組織全体の知識レベル向上を図ります。

世代間ギャップを埋める相互成長システム

葬儀業界では、ベテラン社員の豊富な経験と若手社員の新しい発想を融合させることが重要です。

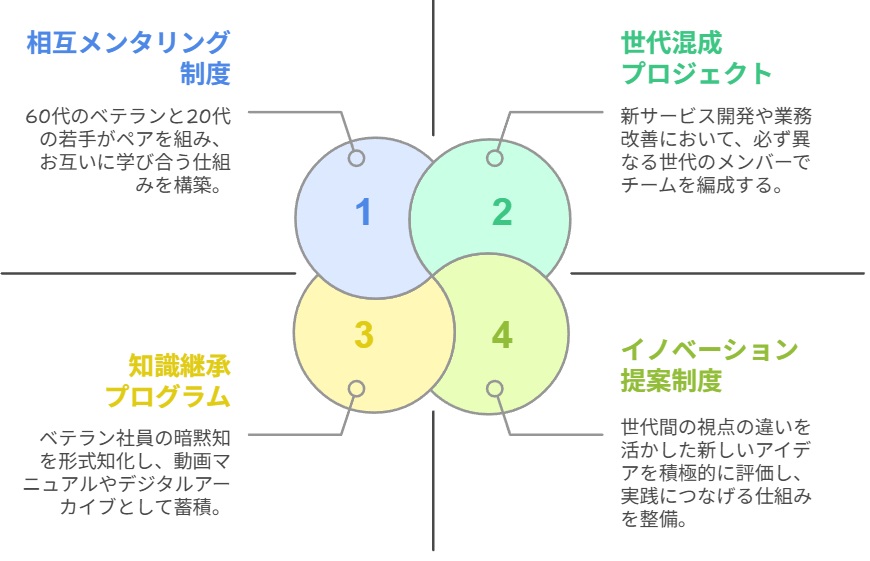

相互メンタリング制度では、60代のベテランと20代の若手がペアを組み、お互いに学び合う仕組みを構築します。

ベテラン社員は伝統的な技術や顧客対応ノウハウを若手に継承し、若手社員はデジタル技術や最新のマーケティング手法をベテランに教えます。

世代混成プロジェクトでは、新サービス開発や業務改善において、必ず異なる世代のメンバーでチームを編成します。

知識継承プログラムは、ベテラン社員の暗黙知を形式知化し、動画マニュアルやデジタルアーカイブとして蓄積します。

イノベーション提案制度では、世代間の視点の違いを活かした新しいアイデアを積極的に評価し、実践につなげる仕組みを整備します。

信頼関係醸成による葬儀業 キャリア機会拡大

葬儀業において信頼関係は単なるスキルではなく、キャリア成長の根幹をなす要素です。顧客、同僚、地域社会との信頼関係を戦略的に構築することで、新たなキャリア機会を創出し、社員の成長可能性を大幅に拡大できます。

この章では、以下の3つの視点から信頼関係を活用したキャリア発展手法をご紹介します。

- 顧客信頼度とキャリア成長の相関

- 社内信頼関係による葬儀業 成長機会創出

- 地域連携がもたらす新たなキャリアパス

顧客信頼度とキャリア成長の相関

顧客からの信頼度は、葬儀業界で最も重要なキャリア評価指標の一つです。

信頼度の高い社員は、顧客満足度調査での高評価、口コミや紹介による新規顧客獲得率の向上、リピート率の増加といった具体的な成果を残します。

これらの成果は営業成績として数値化されるため、昇進や給与アップの根拠として活用できます。

また、顧客から名指しで指名される機会が増えることで、個人のブランド価値が向上し、より責任ある業務を任されるようになります。

信頼度向上のための具体的な取り組みとして、顧客アンケートの定期実施、顧客対応記録の詳細化、継続的なアフターフォローの実践があります。

社内信頼関係による葬儀業 成長機会創出

社内での信頼関係構築は、新たなキャリア機会を生み出す重要な要素です。

上司からの信頼を得た社員は、重要なプロジェクトのリーダーに抜擢される、新規事業の立ち上げメンバーに選ばれる、管理職候補として早期育成プログラムに参加できるといった機会を得られます。

同僚からの信頼は、部門横断的なプロジェクトでの中心的役割、社内提案制度での協力者確保、チームワーク向上によるパフォーマンス向上につながります。

部下からの信頼は、マネジメント能力の証明となり、より大きなチームや部門の責任者への昇進機会を創出します。

信頼関係構築のための具体的行動として、透明性のあるコミュニケーション、約束の確実な履行、他者の成功を支援する姿勢の維持が挙げられます。

地域連携がもたらす新たなキャリアパス

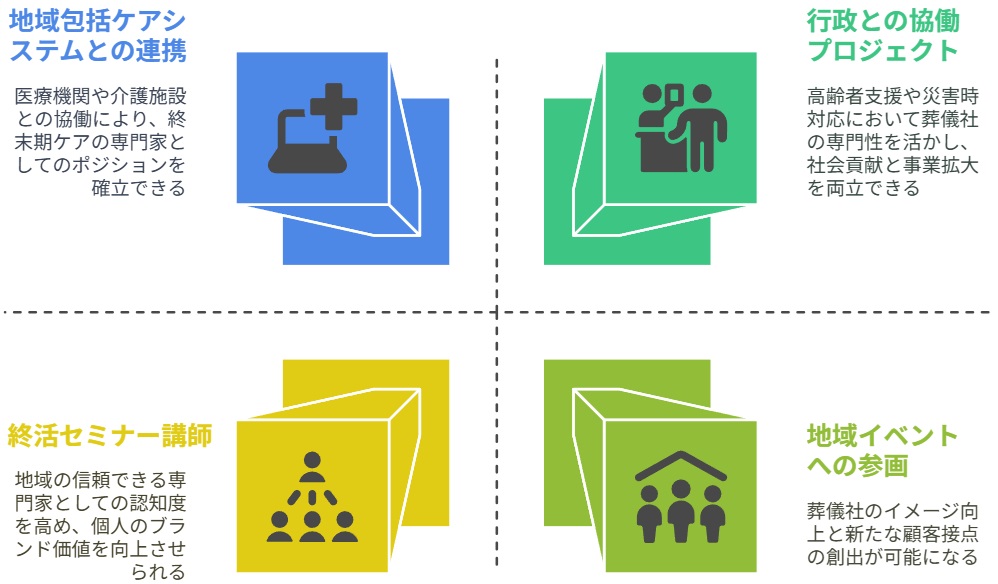

地域社会との連携強化は、従来の葬儀業務を超えた新たなキャリア機会を創出します。

地域包括ケアシステムとの連携では、医療機関や介護施設との協働により、終末期ケアの専門家としてのポジションを確立できます。

終活セミナー講師として活動することで、地域の信頼できる専門家としての認知度を高め、個人のブランド価値を向上させられます。

行政との協働プロジェクトでは、高齢者支援や災害時対応において葬儀社の専門性を活かし、社会貢献と事業拡大を両立できます。

地域イベントへの参画により、葬儀社のイメージ向上と新たな顧客接点の創出が可能になります。

これらの活動は個人のキャリアに新たな専門性を付加し、従来の葬儀業務だけでは得られない成長の機会を提供します。

葬儀業キャリア成長戦略の実装手順

理想的なキャリア成長環境を実現するためには、段階的で実践的な実装計画が不可欠です。規模や現状に応じて最適な手順を選択し、継続的な改善を図りながら着実に成果を積み上げていきます。

この章では、以下の3つの実装アプローチをご紹介します。

- 小規模葬儀社向け即効性施策

- 中規模葬儀社向け体系的プログラム

- デジタル活用による効率的な葬儀業 成長支援

小規模葬儀社向け即効性施策

従業員20名以下の小規模葬儀社では、大規模な制度導入よりも、今すぐ実践できる効果的な施策から始めることが重要です。

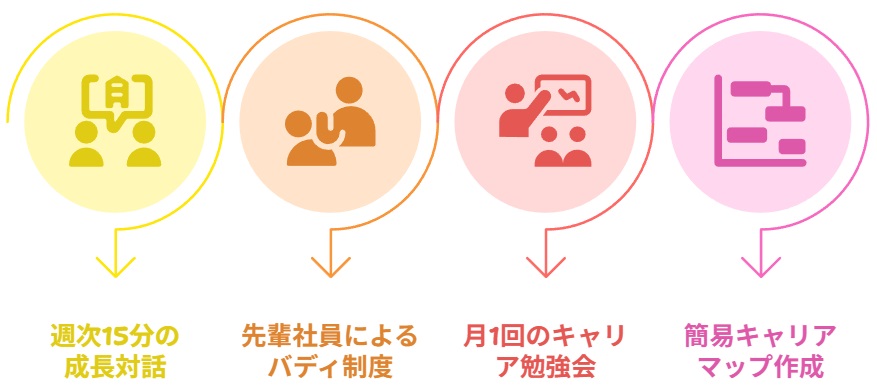

週次15分の成長対話では、毎週決まった時間に社員一人ひとりと短時間の面談を実施し、困っていることや学びたいことを聞き取ります。

先輩社員によるバディ制度は、新入社員や異動者に対して経験豊富な社員をバディとして配置し、日常的なサポート体制を構築します。

月1回のキャリア勉強会では、外部講師を招いたセミナーや、社員による学習成果の発表会を開催し、全社的な学習文化を醸成します。

簡易版キャリアマップの作成は、A4用紙1枚程度の簡単な図表で、各職種の3年後・5年後の姿を明示し、社員に配布します。

これらの施策は低コストで実施でき、数ヶ月程度で効果を実感できるため、小規模組織でも継続しやすい特徴があります。

中規模葬儀社向け体系的プログラム

従業員20名以上の中規模葬儀社では、より体系的で包括的なキャリア開発プログラムの構築が可能です。

プロジェクトチームの組成では、人事担当者、管理職、現場リーダーから数名のチームを編成し、キャリア開発制度の設計と運用を専任で担当します。

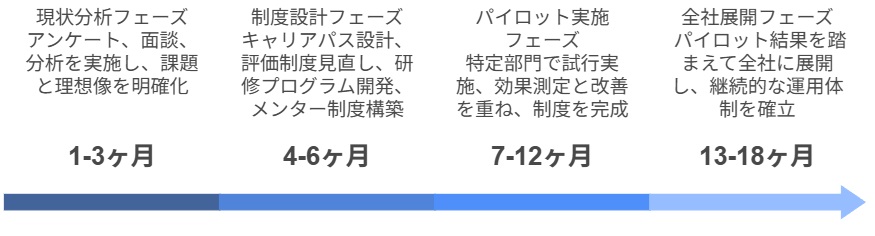

現状分析フェーズ(1-3ヶ月)では、全社員アンケート、個別面談、離職理由分析を実施し、現在の課題と理想像を明確化します。

制度設計フェーズ(4-6ヶ月)は、キャリアパス設計、評価制度見直し、研修プログラム開発、メンター制度構築を並行して進めます。

パイロット実施フェーズ(7-12ヶ月)では、特定部門で試行実施し、効果測定と改善を重ねながら制度を完成させます。

全社展開フェーズ(13-18ヶ月)は、パイロット結果を踏まえて全社に展開し、継続的な運用体制を確立します。

デジタル活用による効率的な葬儀業 成長支援

デジタル技術を活用することで、24時間365日体制の制約を克服し、効率的なキャリア支援を実現できます。

オンライン学習プラットフォームでは、葬儀業界特化型のeラーニングコンテンツを導入し、隙間時間での学習を可能にします。

スマートフォン対応により、休憩時間や移動時間を活用した学習が可能になり、進捗管理とゲーミフィケーション機能により学習継続率を向上させます。

デジタルコミュニケーションツールでは、SlackやMicrosoft Teamsなどを活用し、シフト間の情報共有やメンタリングを効率化します。

バーチャル研修システムは、VRを活用した葬儀シミュレーション研修により、実際の現場に近い環境での技術習得を可能にします。

社内ナレッジを学習させたAIアシスタント(チャットボットなど)を導入し、24時間いつでもマニュアル検索や過去の事例に関する質問に対応できる環境を整備します。これにより、指導者が不在のシフトでも、社員が自律的に問題を解決する手助けとなります。

これらのデジタル施策により、従来の時間と場所の制約を大幅に軽減し、全社員が平等に成長機会を得られる環境を実現できます。

まとめ

葬儀業界の人材育成における最大の課題は、社員の「成長したいが方法が分からない」という状況を放置してきたことです。しかし、本記事でご紹介した戦略的なキャリア開発手法により、この課題は確実に解決できます。

今すぐ実行できる3つのアクション

明日の朝礼で「これからは一人ひとりの成長を全力で支援する」と宣言し、週1回15分でも良いので各社員と個別対話の時間を設けてください。そして、例えば月1回でも失敗や学びを共有する場を作り、お互いに成長し合える文化を醸成しましょう。

持続的成長への道筋

キャリアパスの見える化、メンター制度の構築、学習支援制度の整備を段階的に進めることで、数ヶ月後には社員のモチベーション向上を、後には離職率の大幅改善を実感できるはずです。

葬儀業界は今、大きな変革期を迎えています。人材への投資こそが、多死社会という追い風を最大限に活かし、持続的な事業成長を実現する唯一の方法です。社員一人ひとりが輝ける職場を作ることで、顧客満足度向上と収益性改善の両立が可能になります。

変化を恐れず、今日から行動を開始してください。あなたの決断が、会社の未来と社員の人生を大きく変える第一歩となるのです。

葬儀屋.JPでは

47都道府県

いずれも対応!

全国の葬儀屋さんのホームページ制作、集客の対応を行なっております。

遠方の場合はまずはオンライン会議を行わせていただきます。

![葬儀社のホームページ制作・運用のプロ [葬儀屋.jp]](https://sougiya.jp/wp/wp-content/themes/sougiya-jp-child/images/link-movie2.png)

![「葬儀ポータルの紹介料が悩ましい」「良いところがいっぱいあるけどなかなか伝わらない」「人がぜんぜん採用できない」「今までは電話帳広告でも効果があったのに」「定期的に直接お問い合わせが欲しい…」「強豪会館が近隣にオープンして売り上げが少し落ちた」葬儀場経営者のみなさま、そのお悩みホームページで解決しませんか?葬儀社のホームページのことは葬儀屋.jpにおまかせ!!葬儀屋.jpならココまでサポートします!![ホームページ制作][インターネット広告][人材採用支援][Google My Business][葬儀プラン改善][パンフレットなどの広告物制作]](https://sougiya.jp/wp/wp-content/themes/sougiya-jp-child/images/link-paper2.png)