葬儀業 評価制度で実現する納得感のある人事制度~公平性と透明性を両立させる実践ガイド~

葬儀業界では、従来より人材不足が課題となっており、報酬・給与条件や福利厚生を向上させても、なかなか課題解決は難しい状況です。

課題解決に向けて取り組むべき施策の一つが、従業員が納得できる評価制度です。

「うちの評価制度は本当に公平なのか」「頑張っている社員が正当に評価されているのか」「若手社員のモチベーションが上がらない」このような悩みを抱えていませんか?

単純に他業界の評価制度を導入するだけでは、24時間365日体制や感情労働という葬儀業界特有の課題は解決できません。

本記事では、葬儀業界の特殊性を踏まえた納得感のある評価制度の構築方法を、具体的な事例とともに詳しく解説いたします。

公平性と納得感の両立から、目標設定・フィードバック文化の醸成、360度評価やOKRといった最新手法の導入、さらには金銭以外の報酬設計まで、明日から実践できる内容をお届けします。

葬儀業 評価制度における公平性と納得感の両立

葬儀業界の人事制度改革において最も重要なのは、数値的な公平性だけでなく、従業員一人ひとりが心から納得できる評価システムの構築です。

以下の2つの観点から、葬儀業界特有の課題を解決するアプローチをご紹介します。

|

葬儀業 人事制度で求められる公平性と納得感の違い

多くの葬儀社経営者が混同しがちなのが、「公平性」と「納得感」の違いです。

公平性とは、同じ基準で全員を評価することですが、納得感とは、なぜその評価になったのかを本人が理解し、受け入れられることを意味します。

葬儀業界では、深夜対応の頻度、難易度の高いご遺族対応、繁忙期の負担など、数値化しにくい要素が多く存在します。

例えば、同じ1件の葬儀でも、突然死でパニック状態のご遺族への対応と、予期されていた自然死でのお見送りでは、求められるスキルと精神的負担が全く異なります。

このような状況では、単純に件数や売上だけで評価する「公平性」では、現場の実情が反映されず、従業員の納得を得ることができません。

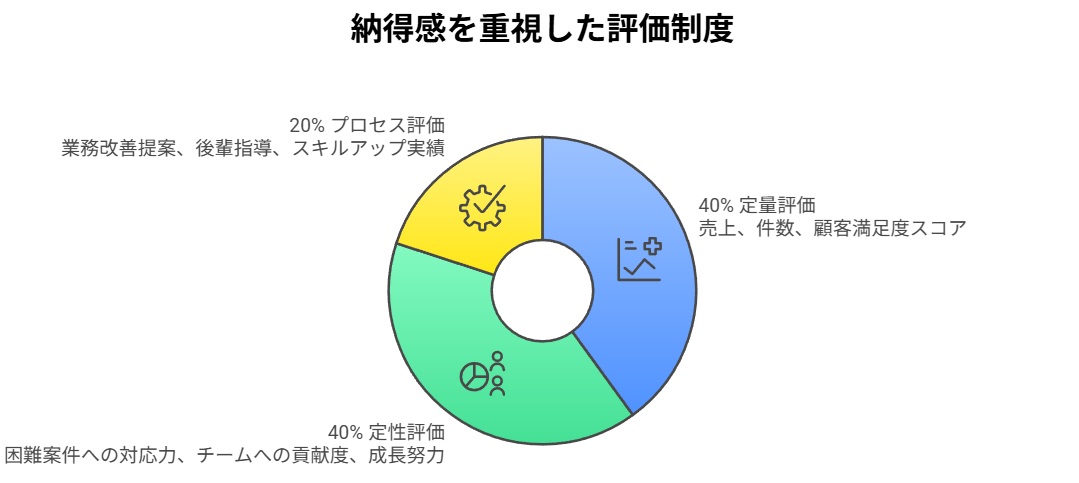

納得感を重視した評価制度では、以下の要素を組み合わせて総合的に判断します。

- 定量評価(40%):売上、件数、顧客満足度スコア

- 定性評価(40%):困難案件への対応力、チームへの貢献度、成長努力

- プロセス評価(20%):業務改善提案、後輩指導、スキルアップ実績

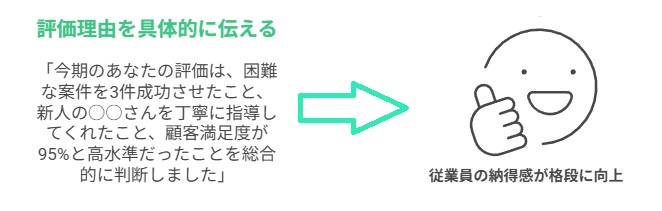

重要なのは、評価理由を明確に説明できる仕組みを作ることです。

「今期のあなたの評価は、困難な案件を3件成功させたこと、新人の○○さんを丁寧に指導してくれたこと、顧客満足度が95%と高水準だったことを総合的に判断しました」と具体的に伝えることで、従業員の納得感が格段に向上します。

24時間365日体制における葬儀業 人事制度の公平な評価基準

葬儀業界の24時間365日体制では、勤務時間帯や曜日によって業務の負荷が大きく異なります。

公平な評価を実現するためには、この特殊性を考慮した評価基準の設計が必要です。

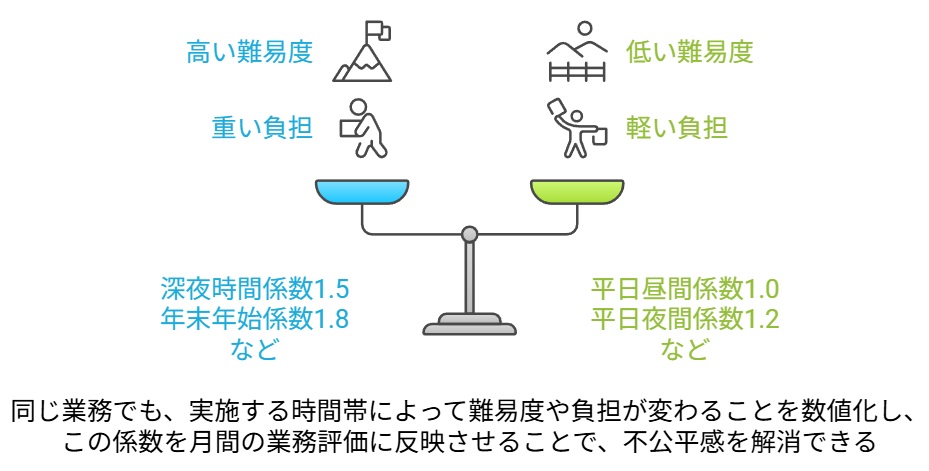

時間帯別負荷係数の導入

同じ業務でも、実施する時間帯によって難易度や負担が変わることを数値化します。

- 平日昼間(9:00-18:00):係数1.0

- 平日夜間(18:00-22:00):係数1.2

- 深夜時間(22:00-6:00):係数1.5

- 休日・祝日:係数1.3

- 年末年始・お盆:係数1.8

この係数を月間の業務評価に反映させることで、不公平感を解消できます。

※上記の係数や配分はあくまで一般的なモデルです。最も重要なのは、従業員が納得できるよう、自社の業務実態に合わせて客観的な基準を設定し、その理由を丁寧に説明することです。

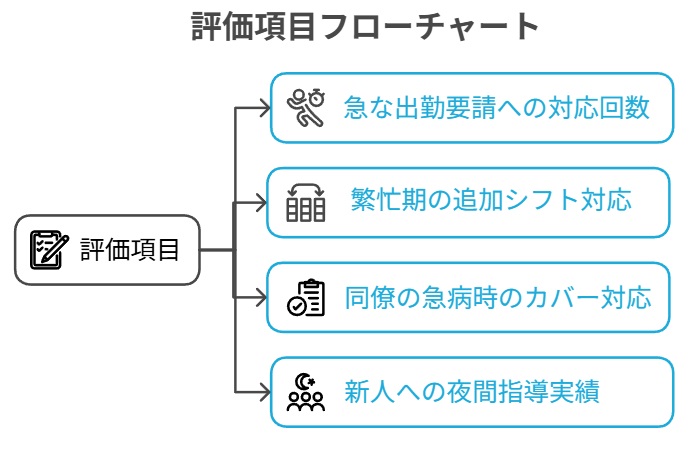

シフト貢献度評価の実施

24時間体制を維持するためのシフト調整への協力度も評価項目に含めます。

- 急な出勤要請への対応回数

- 繁忙期の追加シフト対応

- 同僚の急病時のカバー対応

- 新人への夜間指導実績

季節変動対応評価の導入

葬儀業界特有の季節変動(12-1月、8月の繁忙期)における貢献度を別途評価します。

繁忙期の負担が大きい社員と、比較的負担の少ない時期に集中して働く社員との間で公平性を保つため、年間を通じた総合評価を実施します。

さらに、オンコール対応(待機時間)についても適切に評価に反映させる仕組みを構築します。

自宅待機中でも電話対応や緊急出動の可能性がある時間を「半勤務時間」として評価し、プライベート時間の制約に対する配慮を示すことが重要です。

葬儀業 評価制度の目標設定とフィードバック文化

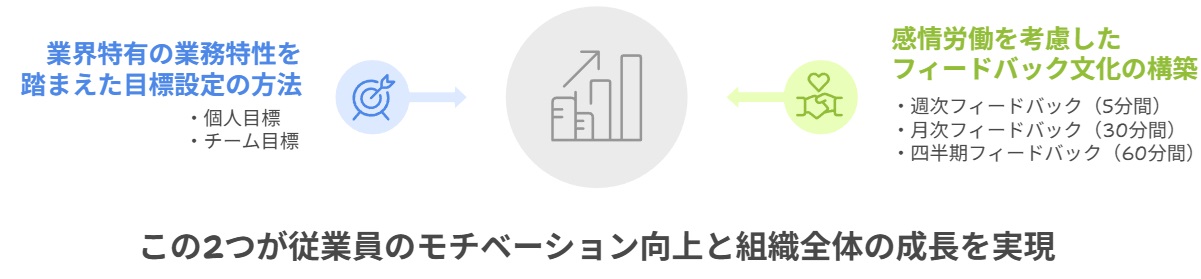

効果的な評価制度は、明確な目標設定と継続的なフィードバックによって支えられます。

葬儀業界特有の業務特性を踏まえた目標設定の方法と、感情労働に配慮したフィードバック文化の構築が、従業員のモチベーション向上と組織全体の成長を実現します。

- 個人目標とチーム目標のバランスを取った設定方法

- 定期的なフィードバックで成長を促進する仕組み作り

- 感情労働の特殊性を考慮したフィードバック手法

葬儀業 人事制度における個人目標とチーム目標の設定方法

葬儀業界では、個人の技術力向上とチーム連携の両方が不可欠です。

効果的な目標設定では、個人目標60%、チーム目標40%の配分で設計することを推奨します。

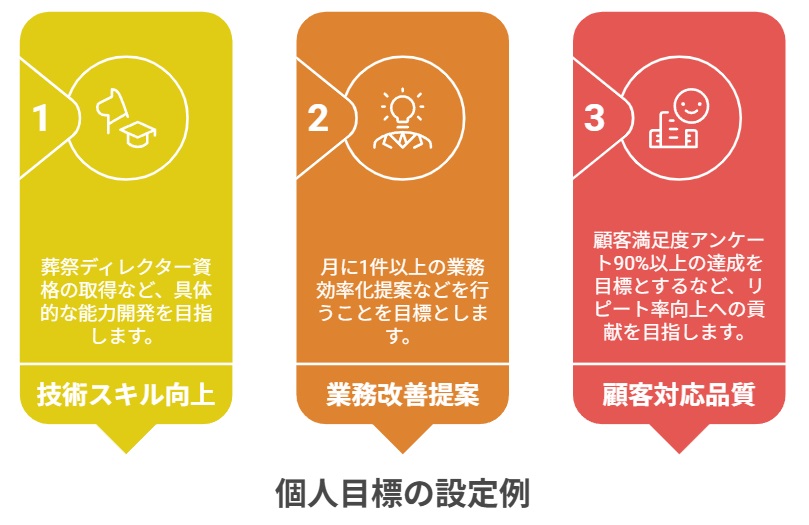

個人目標の設定例

技術スキル向上では、葬祭ディレクター資格の取得、新しい宗派の作法習得、接客スキルの向上といった具体的な能力開発を目標とします。

業務改善提案では、月1件以上の業務効率化提案、顧客満足度向上のアイデア実践、新人教育方法の改善などを設定します。

顧客対応品質では、顧客満足度アンケート90%以上の達成、クレームゼロを目指し、万一発生した際の迅速な報告と適切な対応を徹底する、リピート率向上への貢献を目指します。

チーム目標の設定例

部門全体の売上目標達成への個人貢献度、チーム内の情報共有活動への参加度、困難案件におけるサポート体制への協力度を評価対象とします。

重要なのは、個人目標とチーム目標が相互に矛盾しないよう設計することです。

例えば、個人の売上目標を追求するあまり、チームでの情報共有を怠ったり、同僚をサポートしなくなったりすることを防ぐため、チーム貢献度も同等に評価する必要があります。

目標設定時には、「なぜその目標が重要なのか」「達成することで会社や顧客にどのような価値をもたらすのか」を明確に説明し、従業員の理解と共感を得ることが成功の鍵となります。

四半期ごとの中間チェックでは、目標の達成状況を確認するとともに、必要に応じて目標の修正や追加サポートの提供を行います。

葬儀業 評価制度での定期的なフィードバック仕組み構築

年2回の評価面談だけでは、日々変化する業務状況や従業員の成長に対応できません。葬儀業界では、特に定期的なフィードバックが重要な役割を果たします。

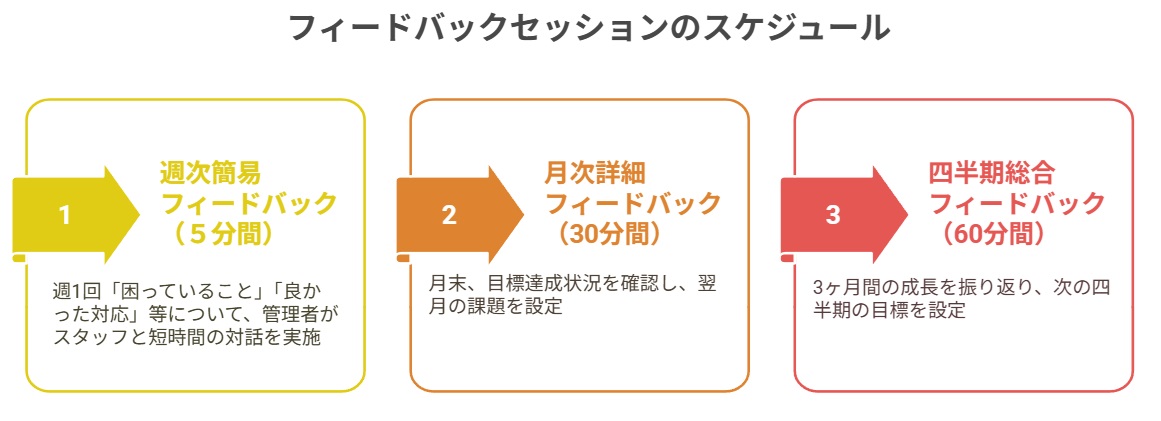

週次簡易フィードバック(5分間)

毎週月曜日の朝礼後に、管理者が各スタッフと個別に短時間の対話を実施します。

「今週気になったこと」「困っていること」「良かった対応」について簡潔に確認し、必要に応じて即座にサポートを提供します。

月次詳細フィードバック(30分間)

月末に、目標達成状況の確認と翌月の課題設定を行います。

具体的な成果を数値で確認するとともに、プロセスでの工夫や困難を乗り越えた経験について詳しく聞き取ります。

この際、上司からの一方的な評価ではなく、本人の自己評価と上司の評価を照らし合わせ、認識の違いがあれば丁寧に擦り合わせを行います。

四半期総合フィードバック(60分間)

3ヶ月間の総合的な成長を振り返り、次の四半期の目標設定を行います。

技術面の成長、人間関係の構築、業務への取り組み姿勢などを多角的に評価し、今後のキャリア開発についても相談します。

フィードバックの質を高めるための工夫

フィードバック内容は必ず記録に残し、過去の成長プロセスを可視化します。

「3ヶ月前と比べて、お客様への対応がとても丁寧になりましたね」といった具体的な成長の指摘により、従業員の自信とモチベーションを向上させます。

改善点を指摘する際は、必ず具体的な解決策も併せて提示し、「何をどうすれば良いのか」を明確にします。

感情労働を考慮した葬儀業 人事制度のフィードバック手法

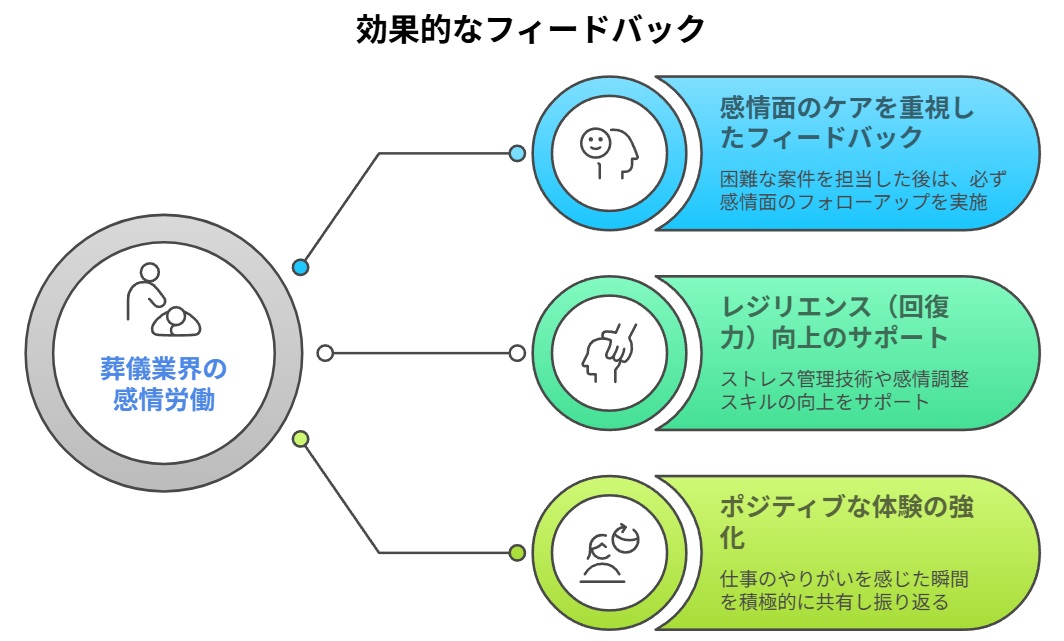

葬儀業界は典型的な感情労働職種であり、従業員は常に自分の感情をコントロールしながら、ご遺族の心に寄り添う必要があります。

このような特殊な労働環境では、通常のフィードバック手法では十分な効果が得られません。

感情面のケアを重視したフィードバック

困難な案件を担当した後は、必ず感情面のフォローアップを実施します。

「今日の案件、精神的にきつかったと思いますが、ご家族から『ありがとう』と言われた時の表情を見ていて、あなたの温かい気持ちが伝わったんだなと感じました」といった共感的なコメントから始めます。

技術的な改善点がある場合でも、まず感情面での頑張りを認めてから、建設的な提案を行います。

レジリエンス(回復力)向上のサポート

感情労働の負担を軽減するために、ストレス管理技術や感情調整スキルの向上もフィードバックに含めます。

「深呼吸の技法を実践してみてください」「困った時は一人で抱え込まず、すぐに相談してください」といった具体的なアドバイスを提供します。

定期的に「最近、仕事での感情的な負担はどうですか?」「何かストレス解消で効果的だったことはありますか?」といった質問を投げかけ、従業員の心理状態を把握します。

ポジティブな体験の強化

ご遺族からの感謝の言葉、同僚からの感謝、社会貢献の実感など、仕事のやりがいを感じた瞬間を積極的に共有し、記録として残します。

これらのポジティブな体験を定期的に振り返ることで、仕事への誇りとモチベーションを維持できます。

月次フィードバックでは、「今月最も嬉しかった出来事」「お客様から印象的だった言葉」について必ず質問し、仕事の意義を再確認する機会を作ります。

葬儀業 評価制度の「見える化」による透明性向上

従来の「上司が決める」評価制度では、どんなに公平に実施していても、従業員に不信感を抱かれがちです。

現代の葬儀業界では、評価プロセスの透明性と客観性を高める「見える化」が必要不可欠となっています。

|

360度評価導入による葬儀業 人事制度の客観性確保

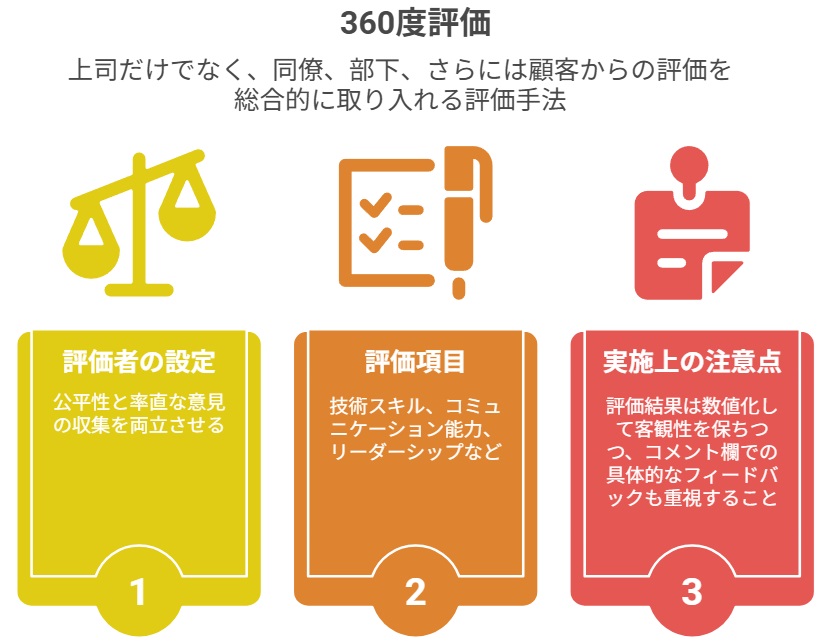

360度評価とは、上司だけでなく、同僚、部下、さらには顧客からの評価を総合的に取り入れる評価手法です。

葬儀業界では、チームワークが極めて重要であるため、この手法が特に効果的です。

評価者の設定と配分

直属の上司からの評価が40%、同僚(2-3名)からの評価が30%、部下(いる場合)からの評価が15%、顧客アンケートが15%という配分で実施します。

評価者は無記名で評価を行い、公平性と率直な意見の収集を両立させます。

評価項目の具体例

技術スキルでは、葬儀進行の正確性、宗教的知識の豊富さ、突発的なトラブルへの対応力を評価します。

コミュニケーション能力では、ご遺族への説明の分かりやすさ、同僚との情報共有の質、チーム内での協調性を測定します。

リーダーシップでは、困難な状況でのチーム牽引力、新人への指導力、改善提案の積極性を評価対象とします。

実施上の注意点

評価結果は数値化して客観性を保ちつつ、コメント欄での具体的なフィードバックも重視します。

「○○さんは、お客様への説明がとても丁寧で、分からないことがあっても質問しやすい雰囲気を作ってくれます」といった具体的な強みを把握できます。

同時に、改善点についても建設的な提案形式で収集し、「もう少し新人への指導時間を取ってもらえると、チーム全体のスキルアップにつながると思います」といった発展的なコメントを活用します。

360度評価の結果は、本人と直属の上司が共有し、今後の成長計画立案に活用します。

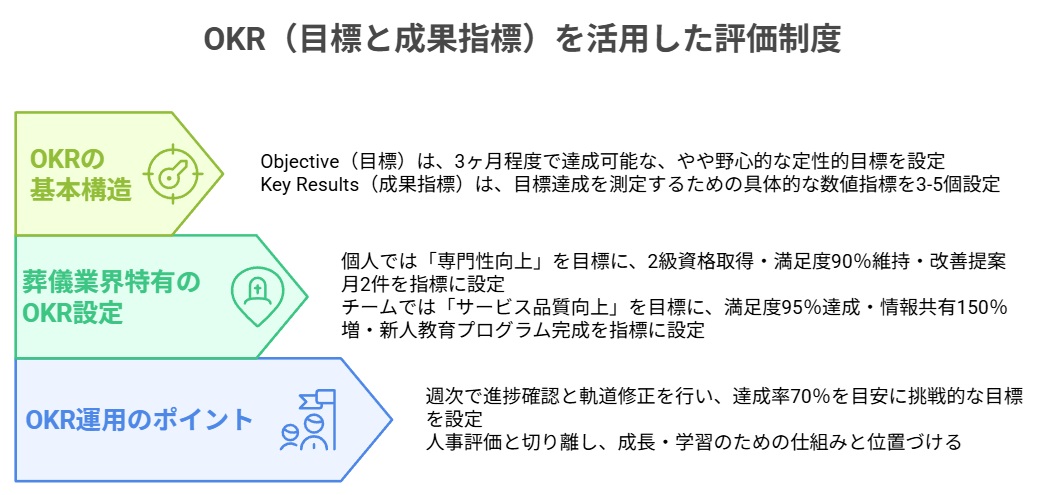

OKR(目標と成果指標)を活用した葬儀業 評価制度

OKR(Objectives and Key Results)は、Googleをはじめとする多くの企業で採用されている目標管理手法です。

葬儀業界でも、明確な目標設定と成果測定により、従業員のモチベーション向上と組織全体の成長を実現できます。

OKRの基本構造

Objective(目標)は、3ヶ月程度で達成可能な、やや野心的な定性的目標を設定します。

例:お客様により心温まるサービスを提供し、地域で最も信頼される葬儀社になる

Key Results(成果指標)は、目標達成を測定するための具体的な数値指標を3-5個設定します。

例:顧客満足度アンケート95%以上達成、リピート率30%向上、クレーム件数50%削減、新規顧客獲得月15件達成

葬儀業界特有のOKR設定例

個人レベルでは、「葬祭ディレクターとしての専門性を向上させる」という目標に対して、2級資格取得、顧客満足度90%以上維持、業務改善提案月2件実施という成果指標を設定します。

チームレベルでは、「部門全体のサービス品質向上」に対して、部門顧客満足度95%達成、チーム内情報共有回数150%増加、新人教育プログラム完成度100%を指標とします。

OKR運用のポイント

週次チェックインでは、進捗状況を簡潔に確認し、必要に応じて軌道修正を行います。

完璧な達成を目指すのではなく、70%程度の達成を良しとする文化を作り、挑戦的な目標設定を促進します。

OKRは人事評価に直結させるのではなく、成長と学習のツールとして位置づけ、失敗を恐れずにチャレンジできる環境を整備します。

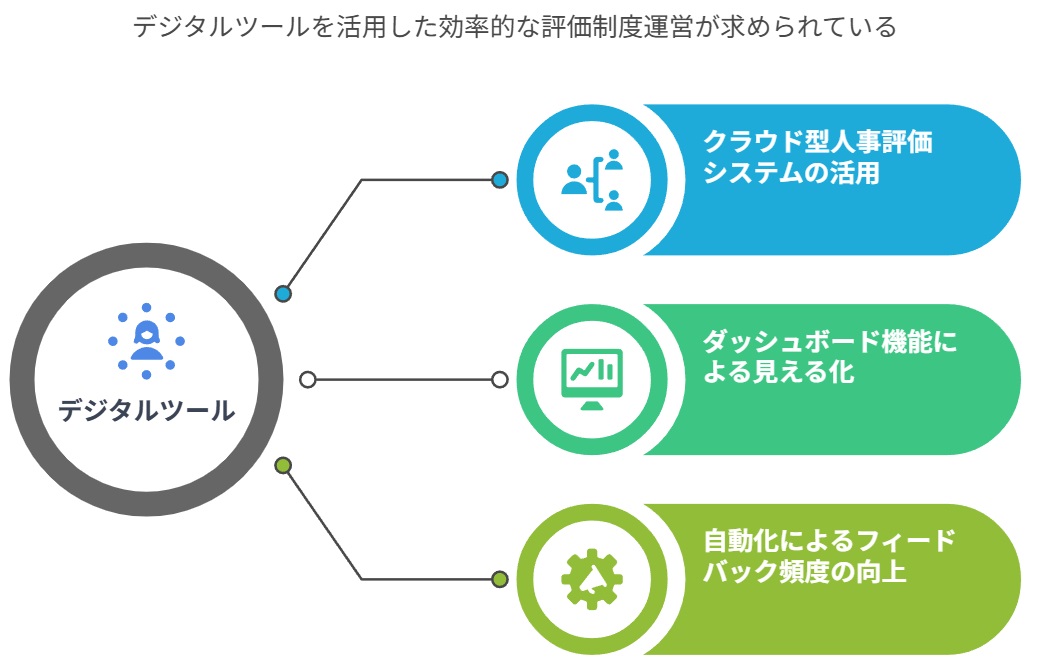

デジタルツールによる葬儀業 人事制度の進捗可視化

現代の葬儀社では、アナログな評価管理から脱却し、デジタルツールを活用した効率的な評価制度運営が求められています。

クラウド型人事評価システムの活用

リアルタイムでの目標進捗管理、評価データの蓄積と分析、過去の評価履歴の可視化が可能になります。

スマートフォンからもアクセス可能なシステムを選択することで、シフト勤務の多い葬儀業界でも全員が利用できます。

ダッシュボード機能による見える化

個人の目標達成状況、チーム全体の成果指標、部門間の比較データを一覧で確認できるダッシュボードを構築します。

これにより、従業員は自分の現在位置と成長方向を明確に把握でき、管理者も適切なサポートのタイミングを見極められます。

自動化によるフィードバック頻度の向上

システムの自動リマインド機能により、定期的なフィードバックの実施漏れを防ぎます。

また、目標達成時の自動通知や、改善が必要な項目のアラート機能により、タイムリーな対応が可能になります。

データの蓄積により、過去の傾向分析や将来予測も可能となり、より戦略的な人材育成計画を立案できます。

従業員にとっても、自分の成長過程が数値とグラフで可視化されることで、モチベーションの維持と向上を図れます。

報酬以外の「報い」を重視した葬儀業 評価制度

給与や賞与といった金銭的報酬だけでは、現代の従業員のモチベーションを維持することは困難です。

特に葬儀業界では、社会的意義の大きい仕事に従事している従業員に対して、多様な形での「報い」を提供することが重要です。

- 金銭以外のインセンティブで従業員のやりがいを向上

- キャリア開発支援による長期的な成長機会の提供

- 承認と表彰による自己肯定感と組織への帰属意識の強化

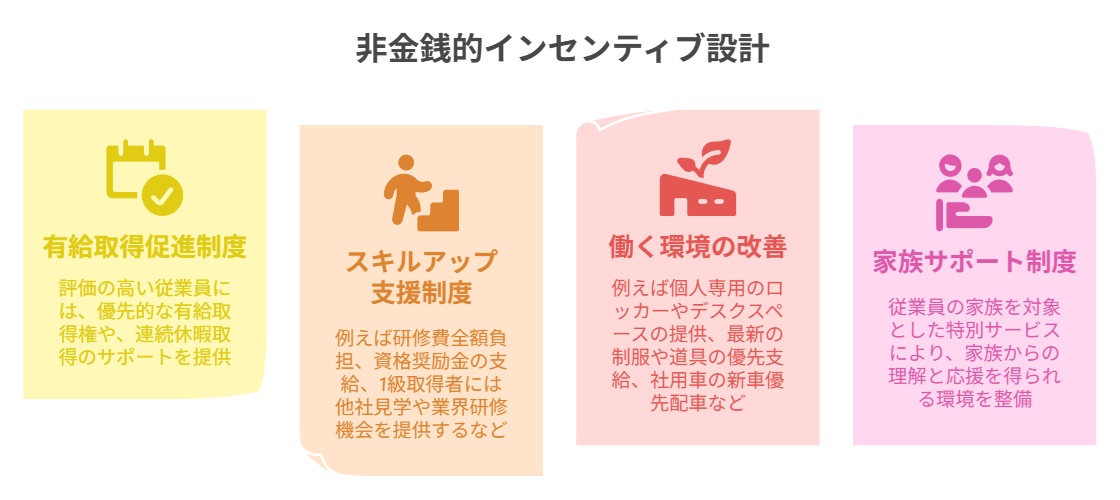

葬儀業 人事制度における非金銭的インセンティブ設計

葬儀業界の従業員にとって最も価値のある非金銭的インセンティブは、仕事の意義と成長機会、そして職場での承認です。

有給取得促進制度

24時間365日体制の葬儀業界では、有給休暇の取得が困難な現状があります。

評価の高い従業員には、優先的な有給取得権や、連続休暇取得のサポートを提供します。

例えば、四半期評価でトップ20%に入った従業員には、希望する時期での3連休取得を保証し、その間の業務は他のメンバーでカバーする体制を整備します。

スキルアップ支援制度

外部研修参加費の全額会社負担、資格取得時の奨励金支給、業界セミナーへの優先参加権を提供します。

葬祭ディレクター1級取得者には、他社の優良事例見学ツアーや、業界トップ企業での研修機会を与え、さらなる専門性向上を支援します。

働く環境の改善

個人専用のロッカーやデスクスペースの提供、最新の制服や道具の優先支給、社用車の新車優先配車など、日常の業務環境を向上させる特典を用意します。

家族サポート制度

従業員の家族を対象とした特別サービス(自社での葬儀サービス割引、仏壇・墓石の特別価格提供など)により、家族からの理解と応援を得られる環境を整備します。

子どもの急病時の緊急休暇制度や、家族参加可能な会社イベントの開催なども効果的です。

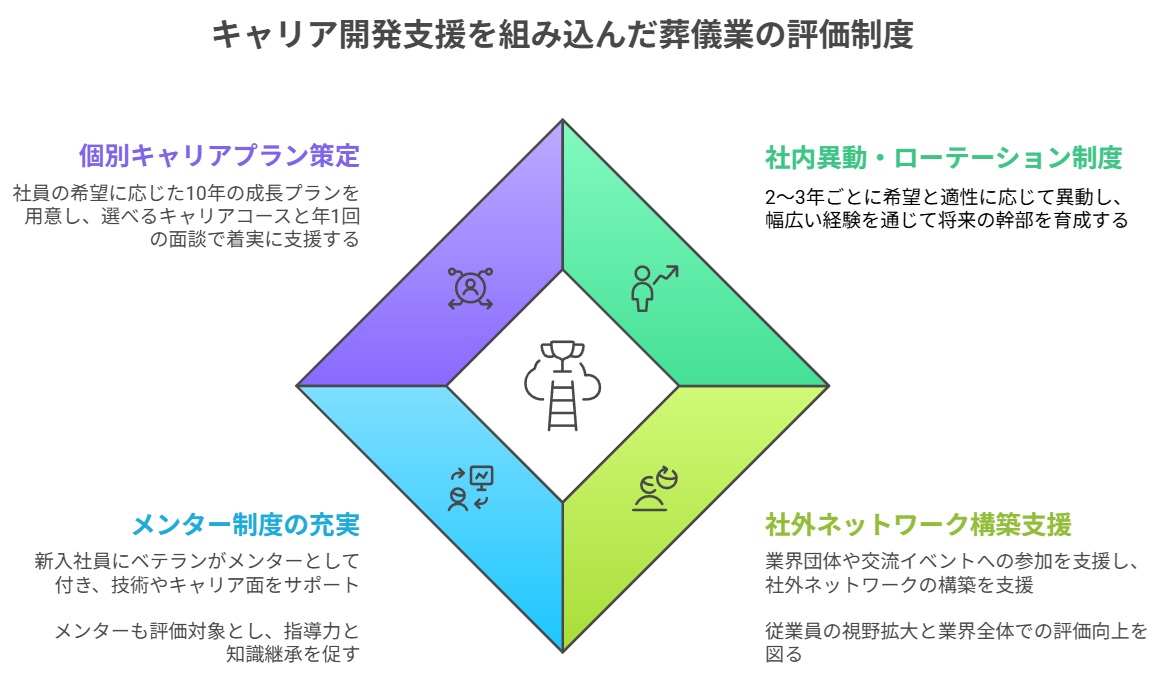

キャリア開発支援を組み込んだ葬儀業 評価制度

葬儀業界での長期的なキャリア形成を支援することで、従業員の定着率向上と専門性の蓄積を実現できます。

個別キャリアプラン策定

入社時から退職まで、各従業員の希望と適性を考慮した10年間のキャリアプランを策定します。

施行のスペシャリストを目指すコース、営業・企画分野でのエキスパートコース、将来の管理職候補育成コースなど、複数の選択肢を用意します。

年1回のキャリア面談では、本人の希望と会社の方向性をすり合わせ、必要な研修や経験の積み方を具体的に計画します。

社内異動・ローテーション制度

施行、営業、事務、管理部門など、異なる職種を経験することで、総合的な業界知識と多角的な視点を養えます。

本人の希望と適性評価に基づいて、2-3年ごとの部門異動を実施し、将来の幹部候補育成を図ります。

メンター制度の充実

新入社員には必ずベテラン社員がメンターとして付き、技術面だけでなくキャリア相談にも応じます。

メンター役を務めることも評価対象とし、指導力の向上と組織全体の知識継承を促進します。

社外ネットワーク構築支援

業界団体への参加費用負担、他社との交流イベント参加支援、勉強会の主催奨励など、社外でのネットワーク構築を積極的に支援します。

これにより、従業員の視野拡大と業界全体での評価向上を図ります。

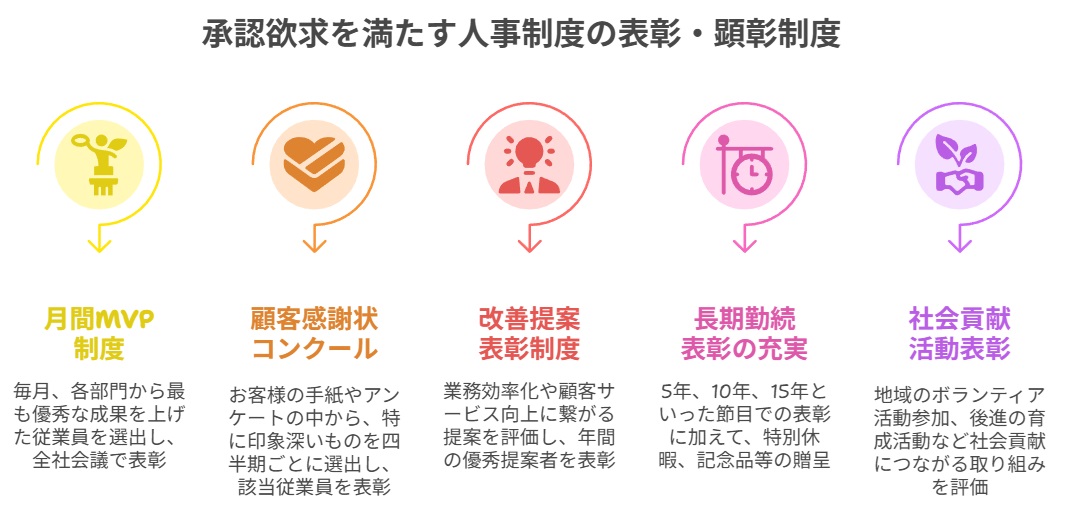

承認欲求を活かした人事戦略 葬儀業の表彰・顕彰制度の実例

人間の基本的欲求である「承認欲求」を満たすことで、金銭的報酬以上のモチベーション向上効果を得られます。

月間MVP制度

毎月、各部門から最も優秀な成果を上げた従業員を選出し、全社会議で表彰します。

MVPには専用の駐車場使用権、社内掲示板での紹介、地域情報誌への掲載など、社会的な認知度向上も含めた特典を提供します。

顧客感謝状コンクール

お客様からいただいた感謝の手紙やアンケートの中から、特に印象深いものを四半期ごとに選出し、該当従業員を表彰します。

感謝状は額装して社内に掲示し、お客様との心温まるエピソードを全員で共有します。

改善提案表彰制度

業務効率化や顧客サービス向上につながる提案を積極的に評価し、年間の優秀提案者を表彰します。

提案内容の実現プロセスも含めて社内で共有し、改善文化の醸成を図ります。

長期勤続表彰の充実

5年、10年、15年といった節目での表彰に加えて、特別休暇、記念品、感謝状の贈呈を行います。

家族も含めた表彰式を開催し、長年の貢献に対する感謝を社会的に示します。

社会貢献活動表彰

地域のボランティア活動参加、業界の発展に寄与する活動、後進の育成活動など、社会貢献につながる取り組みも評価対象とします。

これにより、仕事を通じた社会貢献の意識を高め、従業員の誇りと自己肯定感を向上させます。

表彰制度は単発的なイベントではなく、継続的な文化として根付かせることが重要です。

表彰された従業員の体験談や成長ストーリーを社内報で紹介し、他の従業員の模範とすることで、組織全体のモチベーション向上を図れます。

まとめ

葬儀業界における納得感のある評価制度の構築は、単なる人事制度の改革を超えて、組織文化そのものの変革を意味します。

公平性と納得感の両立では、数値的な公平性だけでなく、従業員一人ひとりが評価理由を理解し、受け入れられる透明な仕組みが不可欠です。

目標設定とフィードバック文化の構築により、従業員の日常的な成長を支援し、感情労働の特殊性に配慮したケアも提供することで、持続可能な働きがいのある職場環境を創出できます。

360度評価やOKR手法、デジタルツールの活用による「見える化」は、評価プロセスの透明性と客観性を飛躍的に向上させ、従業員の信頼と納得を得ることができます。

さらに、金銭的報酬だけでなく、キャリア開発支援、承認・表彰制度といった多様な「報い」を提供することで、従業員の内発的モチベーションを持続的に高められます。

今すぐ実践できるアクションとして、まず現在の評価制度に対する従業員アンケートを実施し、課題と改善要望を把握することから始めましょう。

次に、管理職向けのフィードバック研修を開催し、部下との対話品質を向上させます。

そして、月1回の個別面談制度を導入し、継続的なコミュニケーションの基盤を整備することが重要です。

葬儀業界は今、人材不足とデジタル化という大きな変革の波に直面しています。

しかし、この挑戦を乗り越えた先には、従業員が誇りを持って働き、お客様に最高のサービスを提供できる、真に価値のある組織が待っています。

従来の「なんとなく」の評価から、科学的で納得感のある評価制度への転換こそが、葬儀業界の未来を切り拓く鍵となるのです。

葬儀屋.JPでは

47都道府県

いずれも対応!

全国の葬儀屋さんのホームページ制作、集客の対応を行なっております。

遠方の場合はまずはオンライン会議を行わせていただきます。

![葬儀社のホームページ制作・運用のプロ [葬儀屋.jp]](https://sougiya.jp/wp/wp-content/themes/sougiya-jp-child/images/link-movie2.png)

![「葬儀ポータルの紹介料が悩ましい」「良いところがいっぱいあるけどなかなか伝わらない」「人がぜんぜん採用できない」「今までは電話帳広告でも効果があったのに」「定期的に直接お問い合わせが欲しい…」「強豪会館が近隣にオープンして売り上げが少し落ちた」葬儀場経営者のみなさま、そのお悩みホームページで解決しませんか?葬儀社のホームページのことは葬儀屋.jpにおまかせ!!葬儀屋.jpならココまでサポートします!![ホームページ制作][インターネット広告][人材採用支援][Google My Business][葬儀プラン改善][パンフレットなどの広告物制作]](https://sougiya.jp/wp/wp-content/themes/sougiya-jp-child/images/link-paper2.png)