葬儀業 社員のコミュニケーション改善で経営力を高める実践的手法~24時間体制の課題を解決し、人材定着率を劇的に向上させる方法~

葬儀社様の多くはシフト制を導入していますが、情報共有やスタッフ間のコミュニケーションに課題を感じ、「この働き方で若手人材が定着するのか」と不安に思ったことはないでしょうか?

高齢化社会により葬儀需要が拡大する一方で、24時間365日体制を支える人材確保は年々困難になっています。さらに、従来の「以心伝心」や「背中で語る」といった指導方法では、現代の若手社員には響かず、離職率上昇の要因となっています。

社員の声を「聴くだけ」で終わらせず、確実に改善につなげる双方向コミュニケーション文化を構築することで、これらの課題を根本から解決できるのです。実際に、社員サーベイの戦略的活用と経営陣の傾聴力向上により、人材定着率を大幅に改善した葬儀社が増えています。

本記事では、葬儀業界特有の課題を踏まえ、すぐに実践できる具体的なコミュニケーション改善手法をお伝えします。理論だけでなく、明日から使える実践的なアクションプランもご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

もくじ

葬儀業 社員コミュニケーションの現状課題と改善の必要性

葬儀業界が直面している社員コミュニケーションの課題は、他業界とは異なる深刻さを持っています。本章では、24時間365日体制がもたらす情報伝達の途絶、経営への具体的な影響について詳しく解説します。

- 24時間365日体制における情報伝達の途絶

- 葬儀業 社員コミュニケーション不全が経営に与える影響

24時間365日体制における情報伝達の途絶

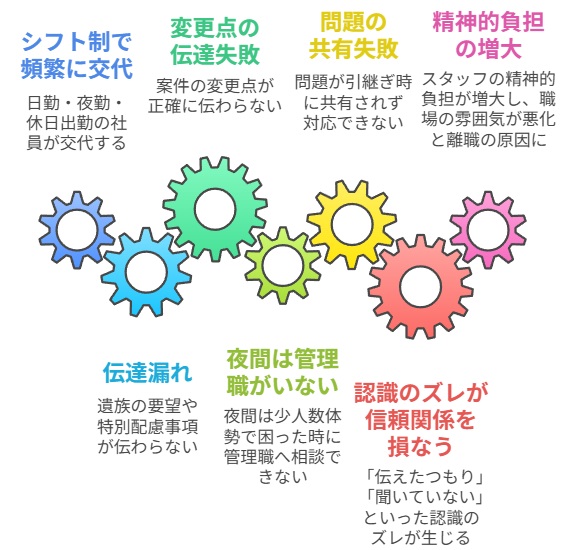

葬儀業界の24時間365日体制は、情報伝達において根本的な課題を抱えています。

シフト制勤務により、日勤・夜勤・休日出勤の社員が入れ替わる際、重要な情報が正確に伝わらないケースが頻発しています。特に、遺族の細かな要望や特別な配慮事項、進行中の案件の変更点などが、シフト交代時に漏れてしまうことがよくあります。

夜間スタッフは少数精鋭で対応することが多く、判断に迷う場面でも管理職に相談できない状況が生まれがちです。

翌朝の引き継ぎ時には、夜間に発生した問題や変更事項の詳細が十分に伝わらず、日勤スタッフが適切な対応を取れないことも少なくありません。

このような情報途絶は、サービス品質の低下だけでなく、スタッフの精神的負担増加にもつながっています。「自分が伝えたつもりの情報が相手に届いていない」「重要な情報を聞いていなかった」といった状況は、職場の信頼関係を損ない、離職の原因となっているのです。

葬儀業 社員コミュニケーション不全が経営に与える影響

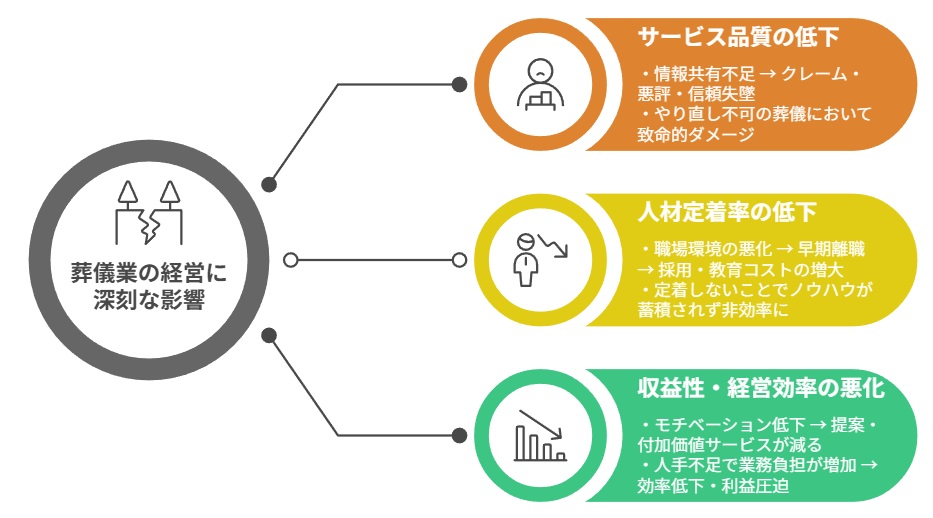

社員コミュニケーションの不全は、葬儀業の経営に深刻な影響を与えています。

最も直接的な影響は、サービス品質の低下です。情報共有が不十分だと、遺族の要望に適切に応えられず、クレームの発生やインターネット上の口コミサイト・SNSなどでの評判悪化に直結します。葬儀は一度きりのサービスであり、やり直しが効かないため、小さなミスでも大きな信頼失墜を招きかねません。

人材定着率の悪化も深刻な問題です。コミュニケーション不全により職場環境が悪化すると、せっかく採用した人材が短期間で離職してしまいます。採用コストの増大と業務効率の低下が慢性化し、競合他社との差別化が困難になります。

さらに、社員のモチベーション低下により、提案型営業や付加価値サービスの提供が減少し、収益性の悪化を招いています。

近年の人手不足により、一人当たりの業務負担が増加している中で、効率的なコミュニケーションは経営の生命線となっています。逆に言えば、コミュニケーション改善に成功した葬儀社は、人材確保と業績向上の両面で大きなアドバンテージを得ているのです。

社員の声を”聴く”だけで終わらせない双方向コミュニケーション文化の構築

真の組織改革は、社員の声を聞くことから始まりますが、聞くだけでは何も変わりません。本章では、葬儀業界で実践可能な「傾聴→改善→共有」のサイクル確立方法、経営陣主導の組織風土改革、そして24時間体制に適応した情報収集・フィードバックシステムの構築方法を具体的に解説します。

- 葬儀業における「傾聴→改善→共有」サイクルの確立

- 経営陣主導による組織風土改革の進め方

- 24時間体制に適応した情報収集・フィードバックシステム

葬儀業における「傾聴→改善→共有」サイクルの確立

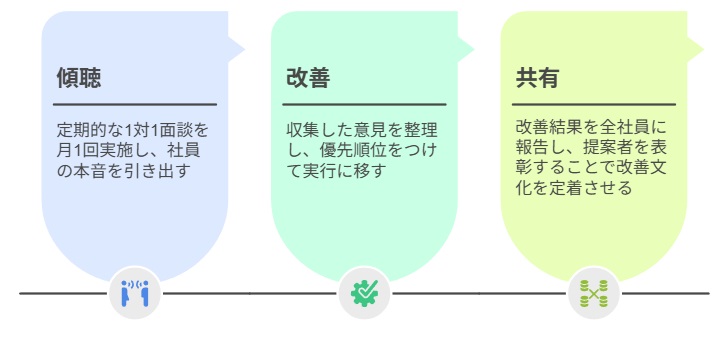

葬儀業界で持続的な改善を実現するには、単発的な対話ではなく、継続的なサイクルを構築することが不可欠です。

傾聴段階では、定期的な1対1面談を例えば月1回15-30分程度実施し、社員の本音を引き出します。「最近の業務で困っていることはありますか?」「もっと効率的にできると思う作業はありますか?」といった開放的な質問で、具体的な課題を把握します。

重要なのは、管理職が「解決策を提示する」のではなく、「問題を深く理解する」ことに集中することです。

改善段階では、収集した意見を整理し、実現可能性と効果を検討して、優先順位をつけて実行に移します。小さな改善でも迅速に実行し、成果を可視化することで、「声を上げれば変わる」という実感を社員に与えます。

共有段階では、改善結果を全社員に報告し、提案者を表彰することで、改善文化を定着させます。

月次の全体会議で「今月の改善事例」として発表し、どのような問題がどう解決されたかを共有することで、他の社員からの提案も促進されます。

このサイクルを数か月継続すると、社員の参加意識が大幅に向上し、職場全体の問題解決能力が高まります。

経営陣主導による組織風土改革の進め方

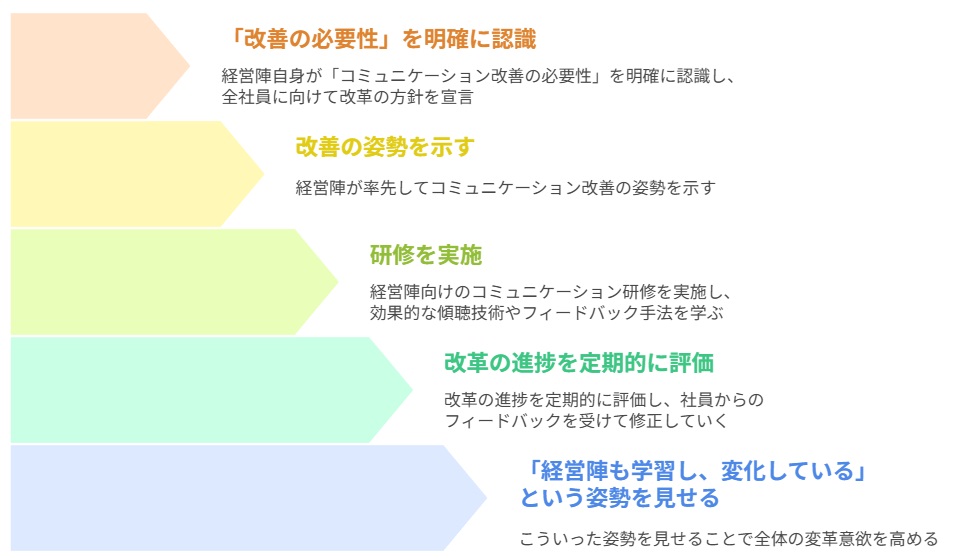

組織風土の改革は、経営トップの強いコミットメントなしには実現できません。

まず、経営陣自身が「コミュニケーション改善の必要性」を明確に認識し、全社員に向けて改革の方針を宣言することから始めます。「我が社は今日から、全ての社員の声に耳を傾け、改善につなげる会社になります」という明確なメッセージを発信します。

次に、経営陣が率先してコミュニケーション改善の姿勢を示すことが重要です。

朝礼や会議での発言方法を変え、「批判ではなく建設的な議論」を心がけ、部下の提案に対して「まず良い点を認める」習慣を身につけます。

また、経営陣向けのコミュニケーション研修を実施し、効果的な傾聴技術やフィードバック手法を学びます。外部講師を招いて客観的な視点を取り入れることで、時に陥りがちな家族経営特有の「内向き思考」を相対化し、改善のきっかけとすることができます。

改革の進捗を定期的に評価し、社員からのフィードバックを受けて修正していく柔軟性も必要です。

「経営陣も学習し、変化している」という姿勢を見せることで、組織全体の変革意欲を高めることができます。

24時間体制に適応した情報収集・フィードバックシステム

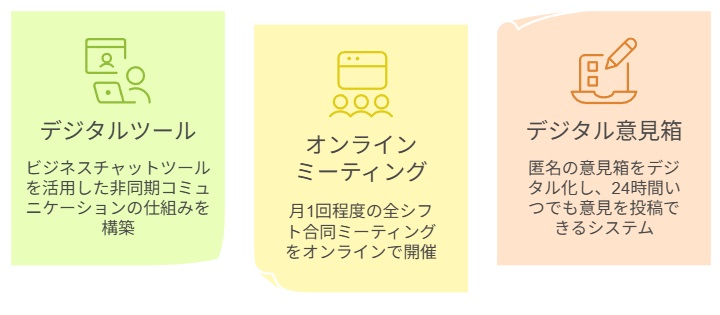

24時間365日体制の葬儀業では、通常の営業時間内での情報収集だけでは不十分です。

そのため、デジタルツールを活用した非同期コミュニケーションの仕組みを構築することが効果的です。具体的には、LINE WORKSやSlackなどのビジネスチャットツールを導入し、シフト間での情報共有をリアルタイムかつ確実に行える環境を整備します。

各シフトの終了時に、「今日の気づき」「困ったこと」「改善提案」を数行程度でチャットに投稿するルールを設けることで、情報の蓄積と共有が自動的に行われます。

また、月1回程度の全シフト合同ミーティングをオンラインで開催し、普段顔を合わせない社員同士が意見交換できる機会を設けます。

録画機能を活用して、参加できなかった社員も後から視聴できるようにすることで、情報格差を解消します。

匿名の意見箱をデジタル化し、24時間いつでも意見を投稿できるシステムも有効です。

QRコードを各部署に設置し、スマートフォンから簡単にアクセスできるようにすることで、若手社員の参加率を高めることができます。

重要なのは、収集した情報を確実にフィードバックし、改善につなげることです。毎週金曜日に「今週の改善ダイジェスト」とするなど、主要な改善事例をまとめて全社員に配信することで、継続的な改善文化を育成できます。

葬儀業 社員サーベイの戦略的活用法

社員サーベイは、従業員の意識や職場環境に関する情報を集め、組織の状態を客観的・定量的に把握するための有効な方法のひとつです。

本章では、従来の年1回実施から四半期実施への移行戦略、家族経営における匿名性確保の方法、そして葬儀業界特有のストレス要因を的確に捉える設問設計について詳しく解説します。

- 年1回から四半期実施への移行と運用ポイント

- 匿名性確保と家族経営における信頼関係の両立

- 葬儀業特有のストレス要因を捉える設問設計

年1回から四半期実施への移行と運用ポイント

従来の年1回のサーベイでは、問題の発見と改善のタイミングが遅すぎて、効果的な対策を講じることができません。

四半期実施への移行により、季節変動の激しい葬儀業界の特性に合わせた、よりタイムリーな改善が可能になります。

移行の第1段階では、年次サーベイを簡素化し、例えば四半期版の設問数を10-15問程度に絞り込みます。回答時間を5-10分以内に設定することで、多忙な業務の中でも継続的な参加を促進できます。

四半期ごとに重点テーマを設定することも効果的です。第1四半期は「職場環境」、第2四半期は「業務プロセス」、第3四半期は「人間関係」、第4四半期は「総合評価」といった具合に、集中的に課題を掘り下げます。

結果の活用方法も重要なポイントです。

サーベイ実施から数週間以内に結果を分析し数か月以内に改善計画を策定・発表することで、「サーベイに答えれば変化が起こる」という実感を社員に与えます。

改善状況の追跡も四半期ごとに行い、前回指摘された問題がどの程度改善されたかを定量的に評価します。

この継続的なサイクルにより、組織の改善スピードが格段に向上し、社員のエンゲージメント向上にもつながります。

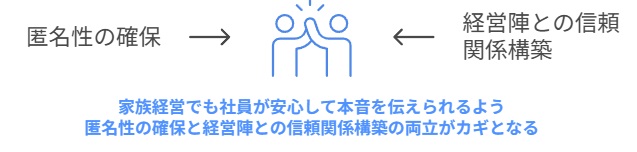

匿名性確保と家族経営における信頼関係の両立

家族経営の葬儀社では、「誰が何を言ったか分かってしまう」という不安から、社員が本音を話しにくい状況が生まれがちです。

効果的な匿名性確保の方法として、外部サービスの活用が推奨されます。GoogleフォームやSurvey Monkeyなどの外部ツールを使用し、回答者の特定ができない仕組みを構築します。

|

さらに、回答データの管理を信頼できる外部機関や顧問税理士に委託することで、経営陣でも個別回答を見ることができない透明性を確保します。

結果発表の際は、個人を特定できる詳細なコメントは除外し、傾向や統計データのみを共有します。

「○○部署の満足度が低下している」ではなく、「業務負荷に関する懸念が全体的に増加している」といった形で、建設的な改善につながる情報に加工して提供します。

匿名性確保と並行して、経営陣の信頼関係構築も重要です。

サーベイ結果に対して感情的に反応せず、冷静に分析して改善策を検討する姿勢を示すことで、「本音を言っても大丈夫」という安心感を醸成します。

また、改善された事例を積極的に紹介し、「意見を言うことで職場が良くなる」という成功体験を蓄積することで、参加率と回答の質の両方を向上させることができます。

葬儀業特有のストレス要因を捉える設問設計

葬儀業界には、他業界では見られない独特のストレス要因が存在するため、一般的なサーベイでは実態を把握できません。

これらの設問は、社員の心理的負担を把握し、適切なケアを行うための重要な情報源となります。調査の目的を丁寧に説明し、回答が人事評価に影響しないこと、プライバシーが厳重に守られることを明確に伝えた上で実施することが不可欠です。

感情労働に関する設問では、「ご遺族の悲しみに共感しすぎて、自分も精神的に疲れることがありますか?」「感情を抑えて業務を続けることに負担を感じますか?」といった、葬儀業特有の心理的負担を具体的に測定します。

24時間体制に関する設問では、「夜間勤務時に適切なサポートを受けられていますか?」「シフト間の引き継ぎは十分に行われていますか?」「休日出勤の頻度は適切だと思いますか?」など、シフト制特有の問題を詳細に把握します。

顧客対応のストレスに関しては、「クレーム対応時のサポート体制は十分ですか?」「理不尽な要求に対する対処方法は明確ですか?」「困難な案件の後のフォローアップはありますか?」など、葬儀業ならではの顧客対応課題を測定します。

これらの設問により、表面的な満足度調査では見えない、葬儀業界の深層にある課題を可視化し、的確な改善策を立案することが可能になります。

フィードバック後の具体的行動と改善の見える化

フィードバックを受けた後の行動こそが、真の組織改革の分岐点です。本章では、葬儀業界でよくあるコミュニケーション課題への即効性対策、改善実施状況の透明性確保方法、そして中長期的な組織文化変革の具体的事例について実践的に解説します。

- 葬儀業 社員コミュニケーション課題への即効性対策

- 改善実施状況の透明性確保と進捗共有方法

- 中長期的な組織文化変革への取り組み事例

葬儀業 社員コミュニケーション課題への即効性対策

葬儀業界でよく発生するコミュニケーション課題には、即座に実行できる対策があります。

シフト間引き継ぎの不備に対しては、「3分引き継ぎルール」を導入します。重要事項を「①お客様情報」「②進行状況」「③注意事項」の3項目に分け、各項目1分以内で口頭確認し、専用シートに記録する仕組みです。

引き継ぎシートには、前のシフトが記入した内容を次のシフトが確認した印として、サインと時刻を記入することで、責任の所在を明確にします。

緊急時の連絡体制不備には、「エスカレーション・チャート」を作成し、各部署の目に付く場所に掲示します。「どのような問題が発生した時に、誰に、どの順番で連絡するか」を視覚的に分かりやすく示すことで、迷いなく適切な対応が取れるようになります。

情報共有の遅延に対しては、「日報のデジタル化」を実施します。

LINE WORKSやSlackで業務終了時に数行日報(①今日の成果、②課題・困ったこと、③明日の予定)を送信するルールを設け、全スタッフが他部署の状況を把握できるようにします。

これらの対策は、大きな投資や複雑なシステム導入を必要とせず、来週からでも実行可能な現実的な解決策です。

改善実施状況の透明性確保と進捗共有方法

改善への取り組みが継続され、社員の信頼を得るためには、進捗状況の「見える化」が不可欠です。

改善ダッシュボードの設置では、職場の見やすい場所に改善状況を掲示するボードを設け、「今月の改善テーマ」「実施中の対策」「完了した改善」「効果測定結果」を常に更新して表示します。

視覚的な進捗管理により、「改善が着実に進んでいる」ことを全員が実感できます。

月次改善報告会では、例えば毎月最終金曜日数分間を使い、その月に実施した改善の成果を具体的な数値とともに発表します。

「引き継ぎミス件数が前月比減少」「お客様からの感謝の声が増加」など、具体的な効果を示すことで、改善活動の意義を実感してもらいます。

改善提案の進捗トラッキングは、提案された改善案に「検討中」「実施決定」「実施中」「完了」「効果測定中」のステータスを付け、提案者と全社員が現在の状況を把握できるようにします。

また、改善提案から実施までの期間を短縮することを目標とし、「提案から2週間以内の初期回答」「1か月以内の実施可否決定」をルール化します。

成功事例の水平展開は、ある部署で効果があった改善を他部署でも活用できるよう、ベストプラクティス集として整理し、全社で共有します。

この透明性の高い進捗管理により、社員の改善参加意欲が持続し、組織全体の改善スピードが加速します。

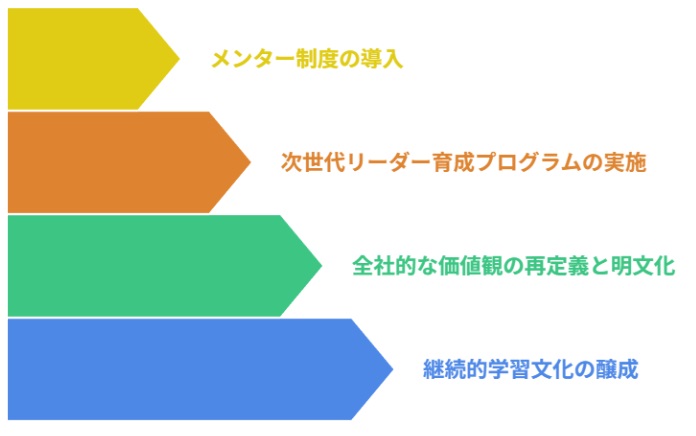

中長期的な組織文化変革への取り組み事例

持続的な組織改革には、短期的な対策と並行して、文化レベルでの変革が必要です。

メンター制度の導入では、経験豊富なスタッフが新入社員や若手社員をサポートする仕組みを構築します。単なる業務指導ではなく、「葬儀業界で働く意義」「お客様に喜ばれる瞬間の価値」「チームで支え合う大切さ」といった価値観の共有に重点を置きます。

メンターとメンティーの月1回の面談を通じて、技術的な成長だけでなく、精神的な成長もサポートします。

次世代リーダー育成プログラムでは、将来の幹部候補を対象に、コミュニケーション技術、チームマネジメント、問題解決手法を体系的に学ぶ研修を実施します。

外部研修への参加も奨励し、他業界のベストプラクティスを学ぶ機会を提供することで、視野を広げ、革新的な発想を促進します。

全社的な価値観の再定義では、創業時から大切にしてきた「おもてなしの心」「家族への思いやり」といった理念を現代風にアップデートし、新しい行動指針として明文化します。

「お客様に対するおもてなしは、同僚に対するおもてなしから始まる」といった形で、内部コミュニケーションの改善を企業理念と結び付けます。

継続的学習文化の醸成では、例えば月1回の勉強会を開催し、業界トレンド、新しい技術、コミュニケーション技術などを学ぶ機会を設けます。

社員が講師となって自分の専門分野を教える「社内講師制度」も導入し、知識共有と相互尊重の文化を育成します。

これらの取り組みを数年間継続することで、表面的な改善ではなく、組織のDNAレベルでの変革が実現できます。

葬儀業 経営陣・マネージャーが身に付けるべき傾聴力

組織改革の成功は、リーダーの傾聴力にかかっています。本章では、葬儀業界特有の感情労働を理解した効果的な傾聴技術、家族経営における客観的な傾聴力向上トレーニング、そして多忙な業務の中でも実現可能な1対1面談の実施方法について、具体的な技術と実践方法を詳しく解説します。

- 感情労働を理解した効果的な傾聴技術

- 多忙な業務の中での効率的な1対1面談実施法

感情労働を理解した効果的な傾聴技術

葬儀業界で働く社員は、常に感情を管理しながら業務に従事する「感情労働」を強いられています。

この特殊な労働環境を理解した傾聴技術が、真の信頼関係構築には不可欠です。

共感的傾聴では、社員の感情的な負担を理解し、「大変でしたね」「そう感じるのは当然ですね」といった共感の言葉を適切に使います。

ただし、感情に流されるのではなく、「その時、どう対処されたんですか?」「次に同じような状況になったら、どうしたいと思いますか?」と建設的な方向に導くことが重要です。

感情の言語化支援は、社員が自分の感情を適切に表現できるよう手助けします。

「なんとなくモヤモヤする」という表現に対して、「具体的にはどの部分が気になりますか?」「その感情はいつ頃から感じていますか?」といった質問で、問題の本質を明確にします。

非言語コミュニケーションの重視では、言葉だけでなく、表情、姿勢、声のトーンにも注意を払います。

特に葬儀業界では、言葉に出しにくい精神的な疲れやストレスを、非言語的なサインから読み取る技術が重要です。

タイミングの見極めでは、感情的に不安定な時期や、困難な案件の直後など、傾聴が最も効果的な時期を判断します。

「今、話を聞かせてもらえる状況ですか?」「少し時間を置いてから話しませんか?」といった配慮により、より深い対話が可能になります。

境界線の設定は、共感しすぎて管理者自身が感情的になることを避け、適切な距離感を保ちながらサポートする技術を身に付けます。

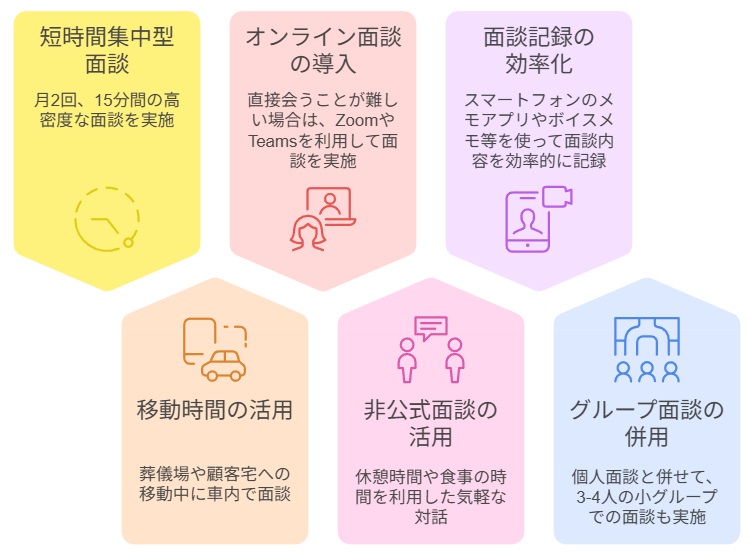

多忙な業務の中での効率的な1対1面談実施法

葬儀業界の多忙なスケジュールの中でも、効果的な1対1面談を実施する方法があります。

短時間集中型面談では、例えば15分間の高密度な面談を月2回実施します。

事前に「今日話したいこと」を3つのポイントに絞ってもらい、効率的に核心的な話題に集中します。

「今一番困っていることは何ですか?」「今月チャレンジしたいことはありますか?」「サポートが必要な分野はどこですか?」といった構造化された質問で、短時間でも深い対話を実現します。

移動時間の活用では、葬儀場や顧客宅への移動中に車内で面談を行います。

リラックスした環境で、普段とは異なる角度から話を聞くことができ、新しい発見が生まれることがあります。

オンライン面談の導入では、シフトの関係で直接会うことが困難な場合に、ZoomやTeamsを活用した面談を実施します。

早朝や夜間でも気軽に実施でき、記録も残せるため、継続的なフォローアップが可能になります。

非公式面談の活用では、正式な面談以外に、休憩時間や食事の時間を利用した気軽な対話を重視します。

「最近どう?」「困ったことない?」といった軽い声かけから始まる対話が、しばしば重要な情報を引き出します。

面談記録の効率化では、スマートフォンのメモアプリやボイスレコーダーを活用し、面談内容を効率的に記録します。

後日、具体的なフォローアップができるよう、「○○について来月確認」「△△のスキルアップ支援」といったアクションアイテムを明確にします。

グループ面談の併用では、個人面談と併せて、3-4人の小グループでの面談も実施します。

個人では言いにくいことも、同僚がいることで話しやすくなることがあり、チーム全体の課題も把握できます。

まとめ

葬儀業界における社員コミュニケーション改善は、単なる職場環境の向上にとどまらず、事業継続と成長の根幹を支える経営戦略そのものです。

24時間365日体制という特殊な労働環境、感情労働の重い負担といった業界固有の困難があるからこそ、従来の「以心伝心」に頼らない、体系的なコミュニケーション改善が不可欠なのです。

社員の声を「聴くだけ」で終わらせない双方向コミュニケーション文化の構築により、情報伝達の断絶を解消し、シフト間の連携を強化することができます。

四半期実施の社員サーベイと匿名性を確保したフィードバックシステムにより、葬儀業特有のストレス要因を的確に把握し、迅速な改善につなげることが可能になります。

経営陣・マネージャーの傾聴力向上は、組織改革の成功を左右する最重要要素です。感情労働を理解した傾聴技術と効率的な1対1面談により、社員の真の課題を把握し、適切なサポートを提供できるようになります。

これらの改善により実現できる成果は、人材定着率の向上、サービス品質の向上、職場満足度の改善、そして最終的には顧客満足度と収益性の向上です。

高齢化社会の進展により葬儀需要が拡大する今こそ、競合他社との差別化を図り、持続的成長を実現する絶好の機会です。

明日から実践できる第一歩として、月曜日の朝礼で「コミュニケーション改善への取り組み」を宣言し、週末までに全社員との個別対話を開始することをお勧めします。

小さな変化から始まる大きな改革が、あなたの葬儀社を業界のリーディングカンパニーへと導くでしょう。

葬儀屋.JPでは

47都道府県

いずれも対応!

全国の葬儀屋さんのホームページ制作、集客の対応を行なっております。

遠方の場合はまずはオンライン会議を行わせていただきます。

![葬儀社のホームページ制作・運用のプロ [葬儀屋.jp]](https://sougiya.jp/wp/wp-content/themes/sougiya-jp-child/images/link-movie2.png)

![「葬儀ポータルの紹介料が悩ましい」「良いところがいっぱいあるけどなかなか伝わらない」「人がぜんぜん採用できない」「今までは電話帳広告でも効果があったのに」「定期的に直接お問い合わせが欲しい…」「強豪会館が近隣にオープンして売り上げが少し落ちた」葬儀場経営者のみなさま、そのお悩みホームページで解決しませんか?葬儀社のホームページのことは葬儀屋.jpにおまかせ!!葬儀屋.jpならココまでサポートします!![ホームページ制作][インターネット広告][人材採用支援][Google My Business][葬儀プラン改善][パンフレットなどの広告物制作]](https://sougiya.jp/wp/wp-content/themes/sougiya-jp-child/images/link-paper2.png)